IX. Sport

(Dr. Brodocz)

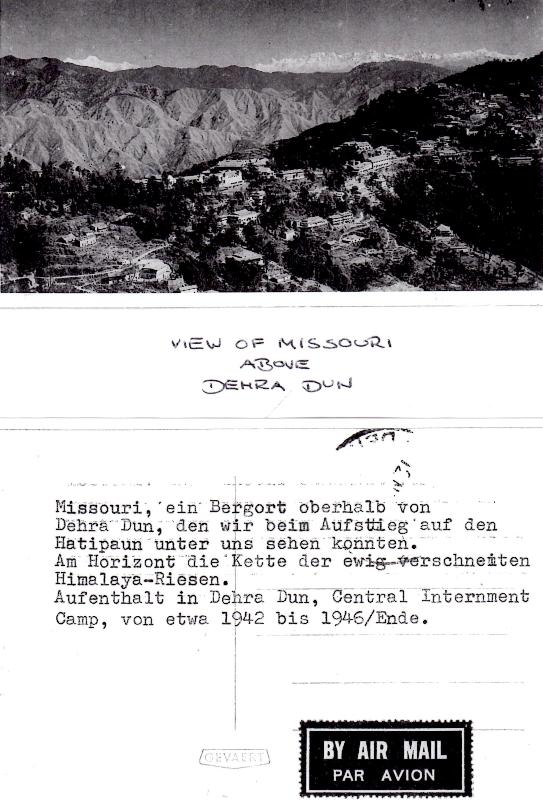

Sport im CIC Ahmednagar (1939/41), Deolali (1941) und Dehra-Dun (1941-46).

Sportplätze: (A= Ahmednagar, D = Deolali, DD = Dehra Dun.)

A: Fußball; Handball, Hockey kombiniert, Faustballplatz, 2 Tennisplätze, die später durch einen dritten erweitert wurden. 400m Laufbahn, Weit- und Hochsprunganlage. Mehrere einzelne Ringtennis-und Badmintonplätze.

D: Nur Ringtennisplätze, später Benutzung der außerhalb des Lagers liegenden Fußball- und Hockeyplätze.

DD: Fußball-, Handballplätze, kombiniert, Hockeyplätze, Faustball- und Ringtennisplätze. 3 Tennisplätze, 3 Laufbahnen und die dazu gehörigen Wurf- und Sprunganlagen. Gymnastikhalle, Dampfbad mit Massageraum.

Alle Sportplatzanlagen sind von den Internierten selber angelegt worden. Der Engländer stellte nur die dazu erforderlichen Geräte und hie und da sogar eine indische Pflugschar mit Ochsengespann.

In Ahmednagar war uns an verschiedenen Tagen der Woche und zu bestimmten Zeiten die Benutzung des Schwimmbads erlaubt, das dem Offiziers Club gehörte.

Sportarten

In allen drei Lagern sind nach Maßgabe der vorhandenen Anlagen betrieben worden: Fußball, Handball, Hockey, Faustball, Ringtennis, und Badminton (Federball), Tennis, Tischtennis, Schwimmen und Leichtathletik, Ringen, Boxen und Schwerathletik.

In den ersten Tagen der Internierung verlangte der Engländer eine tägliche Gymnastikstunde unter Beteiligung aller gesunden Lagerinsassen. Da er selber die Kontrolle nur oberflächlich ausübte, ging die Zahl der Frühsportler von anfänglich 150 sehr schnell auf 20 – 30 herab. Erst im Lager Deolali war die Beteiligung wieder größer geworden, da keine Möglichkeit für die Anlage eines Platzes innerhalb des Lagers vorhanden war.

Den Löwenanteil im Sportbetrieb hatte das Fußballspiel. Spieler und Zuschauer zeigten hierfür die größte Begeisterung. Allerdings ist zu sagen, daß mit den zunehmenden Jahren der Internierung die Anteilnahme der Spieler immer geringer wurde, was bei dem Durchschnittsalter von ca. 33 – 35 Jahren nicht verwunderlich war. Am stärksten machte sich dieses Moment im Handballspiel bemerkbar, wo es vor allem an der notwendigen Schnelligkeit und auch Ausdauer bald fehlte. Der ausschlaggebende Grund, das Handballspiel schließlich vom Sportprogramm ganz zu streichen, war vor allem die Feststellung, daß der einzelne hierbei am schnellsten seine Selbstbeherrschung verlor. Das labile Gleichgewicht der Nerven hat sich bis zum Ende der Internierung in allen andern Sportarten nicht so ausgewirkt wie gerade im Handball. Dafür waren aber allmählich die Begeisterung und auch die Liebe für die Leichtathletik gewachsen. In ihr konnte der einzelne, sei es nur beim locker durchgeführten Training oder im ordentlichen Wettkampf, seinem Wunsch und seiner Veranlagung am besten nachkommen.

Im Rahmen der Ausflugstage sind auch noch Gepäckmärsche (für das Reichssportabzeichen) und ein Mannschaftsgeländelauf durchgeführt worden.

Wettkämpfe

Fußball: Pokal- und Punktspiele im eigenen Lager, später gegen die anderen deutschen Flügel des Zentrallagers und im letzten Jahr sogar gegen englische und anglo-indische Mannschaften.

Handball: Ähnlich wie Fußball. Desgl. Faustball, Ring- oder Tischtennis. Hockey: Turniere innerhalb des eigenen Flügels oder mit den anderen Nebenlagern. Im letzten Jahr auch gegen anglo-indische Teams. Tennis: Turniere im Einzel und Doppel.

Leichtathletik: Interne Wettkämpfe und Wettkämpfe gegen die anderen deutschen Flügel. Das Programm erfuhr jedes Mal eine neue Gestaltung: Einzelkämpfe, Mehrkämpfe, Leistungswettbewerbe nach Altersklassen, Mannschaftswettkämpfe, Lagermeisterschaften, Rahmenwettkämpfe für die Erlangung des Reichssportabzeichens.

Die Wettkämpfe in der Leichtathletik hatten von Jahr zu Jahr an Interesse gewonnen. Die eigentlichen Erfolge in den jeweiligen Sparten waren meistens den Fanatikern oder auch Narren der Sportart beschieden. Wir hatten auch solche auf organisatorischem Gebiet. In der Hingabe für eine selbstgestellte oder auch erteilte Aufgabe war nicht der Wunsch, den Tag zu füllen oder gar die Zeit totzuschlagen die Triebfeder zu solchem Handeln. Es war meist aufrichtige Hingabe und Liebe zu dem Sport, in dem der Einzelne früher einmal auch ein Könner gewesen war. Besonders erfreulich war dann immer nach einem mit Erfolg und zahlreicher Teilnahme durchgeführtem Sportfest das Gefühl, das den Begriff der Kameradschaft kennzeichnet. Ob Spieler oder Zuschauer, Schieds- oder Kampfrichter, sie alle hatten sich etwas gegeben.

An herausragenden Einzelleistungen in der Leichtathletik seien nur einige wenige genannt, die am 7.4.1945 – also nach fast sechsjähriger Internierung – in einem Treffen aller drei deutschen Flügel erzielt worden sind:

- 100 m Lauf: Behring 11,0 Sek.

- 1500 m Lauf: Chicken 4:41,6 Min. (Anm. von Schäfer: der Mann ist auch beinahe 2 m lang!)

- Weitsprung: Lindemeyer und Böhmer, H. 5,8o m

- Hochsprung: Böhmer, H. 1,75 m

- Diskuswurf: Böhmer, H. 55,33 m

- Kugelstossen: Böhmer, H. 11,89 m

An den obigen Wettkämpfen nahmen 96 aktive Sportler teil, die für 6 Disziplinen insgesamt 226 Meldungen ergaben. Das Wettkampfgericht bestand aus 26 Mann. Die Aufteilung der Aktiven nach Flügeln ergibt folgendes Bild:

- Wing 1 35 Aktive mit 84 Meldungen (ca. 500 Lagerinsassen),

- Wing 6 37 Aktive mit 88 Meldungen (ca. 500 Lagerinsassen),

- Wing 7 24 Aktive mit 54 Meldungen (ca. 600 Lagerinsassen),

Von den rund 500 resp. 600 (Wing 7) Internierten nahm durchschnittlich ein Viertel der jeweiligen Lagerbelegschaft am aktiven Sport teil. Je nach Jahreszeit (Monsun oder Schönwetterperiode – Oktober bis März) fiel oder stieg die Anteilnahme.

In der ersten Zeit und unter klimatisch relativ sich gleichbleibenden Verhältnissen erfuhr der Gesamtlagersport in den Wochen vor den großen Feiertagen eine besondere Belebung. An jedem Tag dieser Woche kam eine Sport- oder Spielart zur Geltung. In der Zeit des eigentlichen Monsuns, Ende Juli bis Ende September, ruhte der eigentliche Sportbetrieb, bis auf die wenigen Unermüdlichen, die es immer wieder gab. Der Körper hatte sich im Laufe der Zeit auf die neuen Gegebenheiten eingestellt, und wir haben uns bei den Wettspielen gegen die englischen Mannschaften in einem körperlich besseren Zustand befunden als dies bei den Wachmannschaften der Fall war. Dieser Umstand brachte es vornehmlich mit sich, daß wir von den ca. 25 Spielen gegen die Engländer nur eines verloren.

Verbindung mit der Heimat

Erst ab 1943 war es uns möglich geworden, mit den heimatlichen Sportbehörden in Verbindung zu treten. Wir erhielten Bücher und Zeitschriften. Einmal erreichte uns sogar ein vorschriftsmäßiger Handball. Die Wettkampfbestimmungen und Regelbücher waren für die theoretischen Besprechungen mit Spielern, Schieds- oder Kampfrichtern außerordentlich wertvoll. Leider hörte der Versand von der illustrierten Sportzeitschrift bald wieder auf. Die wenigen Hefte waren im Verlauf eines Monats durch mehr als zweitausend Hände gegangen. Zum Schluß waren es nur noch Fetzen, die trotzdem gern von jenen eingesehen wurden, die sie noch nicht zu Gesicht bekommen hatten. In dieser Hinsicht war der seelische Hunger ungeheuer groß. Er war einfach nicht zu stillen. Die englischen und amerikanischen Zeitungen oder Zeitschriften erwiesen sich für die deutsch-sportlichen Ansprüche als nicht ausreichend.

Stellung des Engländers

Im Großen und Ganzen kümmerte sich die Lagerverwaltung herzlich wenig um den Sportbetrieb. Wirkliche Schwierigkeiten gab es im Grunde nur in den ersten Monaten, um das nötige Material an Sportgeräten zu bekommen. Mit dem Wenigen mußten wir geizen. Erst viel später, nachdem wir durch Geldsammlungen in den eigenen Reihen uns einen Grundstock geschaffen hatten, ist uns auch der Engländer des Öfteren behilflich gewesen. Seine Unterstützung erstreckte sich dann gleich auf das ganze Jahr (Jahres-Etat). So waren wir schließlich in Besitz von Bällen jeglicher Art, Sportstrümpfen für die Hockeymannschaften und Sporthosen und -hemden für 6 verschiedene Mannschaften. Es brauchte in allem sehr viel Zeit, bis der Kommandant zu einem an und für sich harmlosen Vorschlag, der die sattsame Eintönigkeit unterbrechen sollte, seine Einwilligung gab. Für das Spiel gegen eine engl. Fußballmannschaft hatten wir fast 6 Jahre gebraucht. Gegen die ehemaligen Bundesgenossen haben wir z.B. nie spielen dürfen, obgleich sie im Nebenlager waren. (Schäfer: Wing 6 und 7 – durch Holländer internierte Deutsche – kamen aber „klandestin“ am helllichten Tage in corpore durch den Zaun zum Wettspiel!!). Anfänglich nahm sogar an manchen Sportveranstaltungen der Kommandant mit seinem gesamten Stab als Zuschauer teil. Als das Lager größer wurde, kam es nie mehr dazu. Dann trat der Amtsschimmel in Kraft. Und doch lag dem Engländer etwas an unserer Betriebsamkeit auch auf sportlichem Gebiet, sonst hätte er uns nie das dem Offiziersklub gehörige Schwimmbad zur Verfügung gestellt, hätte uns nicht die Freiheiten auf den Ausflügen gewährt, auf denen wir unsere schönen Gepäckmärsche trotz knalliger Hitze oder frostigem Regen und den großartigen Geländelauf mit anschließendem großen Abkochen durchführten. Die Initiative lag stets in unseren Händen, mit freundlichen Bitten und nicht nachlassender Beharrlichkeit konnte man viel, wenn auch nicht alles von ihm erreichen. Seine Devise schien uns: je mehr Ruhe ihr mir laßt, desto mehr Betrieb könnt ihr machen.

Es ist doch recht bezeichnend, daß im Grunde immer wieder die gleichen Namen auftauchen, d.h. also, daß nur aus der Veranlagung des einzelnen zu den jeweiligen Disziplinen auch die Lust und Liebe an einer Teilnahme im Wettkampf gegeben ist. Ich habe Ähnliches ja auch in den Rasenspielen feststellen können. Somit beschränkte sich der Kreis der Aktiven auf eine relativ geringe Anzahl. Es gab selbstverständlich auch Ausnahmen, und sie waren vor allem in der Leichtathletik anzutreffen, weil mit der wachsenden Anzahl der Jahre unserer Internierung der Einzelne auch lieber an Einzelwettkämpfe teilnahm als sich unliebsame und meistens unvermeidlichen Zwischenfällen bei den Rasenspielen auszusetzen. Dazu gaben unsere Nerven nicht mehr die Kraft her. Auch war es im Laufe der Jahre recht langweilig geworden, stets mit den Spielern, deren Tricks und Gewohnheiten einem sattsam bekannt waren, sich auseinanderzusetzen. Belebend in dieser Hinsicht waren die Ankünfte einmal der Ceylon-Deutschen, dann einer größeren Anzahl deutscher Seeleute der Handelsmarine, die von Niederländisch Indien gekommen waren und schließlich jener Deutschen, die in Niederländisch Indien ansäßig und tätig gewesen waren. Der Eindruck, den die jungen Seeleute mit einer Fußball Mannschaft in unserem Lager erweckten, wir wohl allen unvergeßlich bleiben. Es waren frische, unternehmungslustige Burschen, die die Weigerung des Kommandanten für ein Fußballspiel in unserem Lager einfach in die Winde schlugen und durch mehrere Stacheldrähte krochen, um sich mit uns in einem sportlich schönen und fairen Kampf zu messen. Na, und schließlich die Fußball- und Hockeywettspiele mit den Engländern und Anglo-Indern. Sie waren gerade im Verlauf des letzten halben Jahres ein sehr belebendes Moment. Von ganz besonderem Anreiz waren und blieben von 1942 bis zu ihrer 14 Tage früheren Abreise die sportlichen Wettkämpfe in den Rasenspielen und der Leichtathletik mit den anderen deutschen Wings 6 und 7. (Dort waren die Niederländisch Indien Landsleute untergebracht). Abgesehen von den allwöchentlich durchgeführten Spielen oder Wettkämpfen, stellten die großen Sportfeste – ob Leichtathletik, Fußball oder Handballkämpfe aller drei Wings gegen- oder untereinander, oder Hockeyturniere wie auch solche im Tennis – die sich meistens über zwei Tage erstreckten, wirkliche Höhepunkte im Lagerleben dar. Besonders aufregend waren dann, abgesehen von den Teilnehmern und Zuschauern an den Wettkämpfen, die organisatorischen Vorbereitungen. Wie oft haben wir uns dabei im eifrig-ehrlichen Bestreben um das günstige Abschneiden des eignen Wings bemüht, gestritten und gerauft. Wißt Ihr es noch, Brambach und Frenken? Jeder von uns hatte große und starke Eiferer im Wing. Letzten Endes gab das gelungene Fest- und das war es doch immer – den Ausschlag für unsere im Grunde immer gleichgerichteten sportlichen Absichten. Bei der Betrachtung dieser Dinge zwingt noch folgende Feststellung zu einem kurzen Verweilen:

Bei den Wettkämpfen unter uns Deutschen war die grundlegende Absicht für die Durchführung eines Sportfestes in der Idee verankert, daß die eigene Mannschaft oder der eigene Wing am günstigsten abschnitt. Mitunter wurde sehr viel gefeilscht. Ganz anders der Engländer. Ihm war in allererster Linie am Spielen nur allein gelegen. Der Wunsch, dabei auch erfolgreich zu sein, darf ihm sicherlich nicht abgestritten werden. Er konnte manchmal sehr hart für unsere Begriffe kämpfen. Doch ausschlaggebend blieb das Spiel um des Spiels wegen. Selbst wenn er nur 8 Mann für das wöchentliche Spiel auftreiben konnte, was bei der geringen Anzahl der sportlich Interessierten und der durch den Dienst in Anspruch genommenen Wachmannschaften verständlich war, so kam er trotzdem zum Spiel und ertrug den Verlust mit einem Gleichmut, der uns schon aus der eigenen Kenntnis der Verhältnisse fast asiatisch anmutete. Der Engländer spielte, weil ihm am Spiel gelegen war, weil er spielen, einfach seinen Spass haben wollte. Wir spielten, weil wir kämpfen wollten und unbedingt gewinnen mußten.

Übersicht über die 3 besten leichtathletischen Leistungen im Central Internment Camp, Dehra Dun von 1942 bis 1946

- 100 m

1942: 1. Behring 11,9 2. Hoffmann 12,2 3. Braunger 12,2

1943: 1. Behring 11,2 2. Bode 11,4 3. Hoffmann 11,5 - 400 m

1943: 1. Behring 54,9 2. Knips 55,2 3. Schlieper 56,5 - 1500 m

1942: 1. Woehst 5:19,2 2. Carl 5:29,5 3. Staudt 5:33,2

1943: 1. Chicken 4:40,8 2. Schmaderer 4:49,4 3. Lindermer 4:52,4 - Hochsprung

1942: 1. Hendricks 1,55 2. Krug 1,50 3. Mathus 1,45

1943: 1. Boehmer, H. 1,60 2. Boehmer 1,60 Kloss 1,60 - Weitspung

1942: 1. Kurz 5,27 2. Kraft 5,26 3. Schulze 5,25

1943: 1. Hoffmann 5,91 2. Senf 5,88 3. Pass, W. 5,88 - Kugel

1942: 1. Senf 10,14 2. Schulze 9,89 3. Puettmann 9,82

1943: 1. Boehmer, H. 11,95 2. Harrer 11,40 Senf 11,38 - Diskus

1942: 1. Senf 30,02 2. Braunger 26,55 3. Rusanen 26,02

1943: 1. Boehmer, H. 35,22 2. Senf 32,76 3. Brunger 32,62 - Speer

1943: 1. Senf 46,76 2. Kuehl 43,01 Grob 41,40 - Keule

1943: 1. Schulze 61,65 2. 60,50 3. Braunger 37,40 - 4 x 100 m

1942: 1. Wing 1 Baracke 22 48,3 2. Wing 1 Baracke 23 49,9 3. Wing 1 Baracke 19 50,3

1943: 1. Wing 1 46,4 2. Wing 6 48,8 3. Wing 7 50,6 - Mehrkampf

1943: 1. Wing 1 303 Punkte 2. Wing 6 243 Punkte 3. Wing 7 135 Punkte

- Weitere Zahlen für 1944, 1945 und 1946 enthält folgende PDF-Datei

Herr Dr. Urchs unterzog sich der Mühe, die Bergsteiger und Sportteilnehmer einer physiologischen „Erforschung“ zu unterziehen und überliess mir freundlicherweise seine – sehr beachtlichen! – Resultate. Namentlich der durchschnittliche Gewichtsverlust von 6 – 8 kg (maximal 12 kg) auf einer solchen „Spitzenleistung“ verdient besonders erwähnt zu werden!! Die Resultate beweisen, wie ausgezeichnet wir ernährt und trainiert waren und welcher Sportgeist uns belebte. Die engl. Forst- und Militär Akademie in Dehra Dun erreichte in Konkurrenzunternehmen unsere Leistungen nicht.

- Dazu zwei PDF-Tabellen

Über unsere Ausflüge, Landschaft und Vegetation findet sich ebenfalls im Vortrag „Im Reiche des Großmoguls“ ein ausführlicher Bericht. Hier nur so viel:

Primo et onico loco sei hier unser Dank ausgesprochen unserem Lagerkommandanten, Colonel Williams, der – als ein Beauftragter eines „human and generous Government of Indiea“ (Dubois) – uns in loyalster Weise die Spaziergänge erlaubte und auch nicht verbot, obwohl – unausbleiblich – allerhand vorkam, was gegen das von uns gegebene Ehrenwort und gegen die guten Sitten verstieß. Wir durften 2x wöchentlich 9½ Stunden im Sommer und 8½ Stunden im Winter frei in der Umgebung herumlaufen. Ich bin in 50 Monaten auf 93 Ganztagstouren = 3 Monate und auf 61 Halbtagstouren = 1 Monat draußen gewesen, davon 75 x im großen Kaiserreich Indien solo allein „herumgeäxtert“, vielleicht noch beachtlicher: aber stets mit eigenem Dampf – auch rechtzeitig! – wieder zum Antreten zur Stelle gewesen. Nur einmal eine „Entgleisung“ (cfr. opus „La diretta via era smaritta), für einen Landsturmmann Jahrgang 1884 eine ganz beachtliche Leistung: Canitie morosa adnunc abest! Benner-San aus Troitschendorf bei Gellitz hält den Touren-Rekord des ganzen Lagers: über 400 Mal, also länger als ein Jahr hat sich dieser alte Krieger (Jahrgang 188o) auf diese Weise der Internierung entzogen: „Der Feigling“! und war in 6½ Jahren der Internierung nicht einen Tag krank! Die Junioren, und unter ihnen „die Kanonen“ (Günther und Hansknecht, die Hatipaun-Spezialisten, Strübing, Vondrous, Pickenpack, Bruckmann, Dr. Plate, Sassenberg, Rehsenberg und andere) erreichten auf ihren Touren mühelos die Vorkette (2400 m) mit dem gigantischen Panorama der vereisten Himalaya 6 – 7000er. Ich mußte mich mit weniger begnügen, erlebte aber auch noch herrliche Gebirgstage während der 6 Wintermonate mit dauernd blauem Himmel und Engadin-Klima: unbeschreiblich schön, nach dem letzten Schneefall leuchten die Berge bis tief hinunter in frischem Pulverzucker!

Der Kommandant brachte dem Sportgeist unserer Junioren so viel Interesse und Wohlwollen entgegen, daß er für die ca. 10 bis 15 Mann starke Sondergrüße der Gipfelstürmer sofort nach Aufziehen der Tageswache bereits um 7 Uhr (statt sonst um 8½ Uhr) das Tor öffnen ließ, damit sie starten und eine Stunde länger „steigen“ konnten! Es wurden Rekorde von 60 km Marsch bei 2400 m Steigung in 10 Stunden erzielt, dabei Gewichtsverlust = lies Schweißverluste bis 1o kg! (cfr. medical meetings-Rapporte!). Einmal fragte oben ein Mohr unsere „Zünftigen“, ob wir unten im Lager auch so „rennen“ müßten! Den Sinn des Sportes hatte dieser Native noch nicht begriffen, wird ihn wohl auch in seiner diesmaligen Inkarnation nicht begreifen können! Ein Internierter verspätete sich einmal um ein geringes: bei 60 km Marsch stellt das „timen“ bis auf die Minute schon ein ziemliches Problem dar, jedenfalls, als er – mit heraushängender Zunge – die letzten 1000 m – noch dazu bergauf! – zum Endspurt ausholt, trifft er den Kommandanten, der auf seinem Rad einen Abendbummel macht. Er steigt ab: „können Sie Radfahren?“ „Wie und wo soll ich Ihnen denn Ihr Rad wiedergeben?“ „Fahren Sie los, ich bekomme mein Rad schon wieder!“ „A generous and human people!“ Mit deutsch-englischer Rollenvertauschung ist diese Episode einfach nicht vorstellbar, darum in extenso berichtet. Ein anderer Oberst (a. D.), Powell, bewohnte das Rasthaus bei Karwapani in den Siwliks und traf, als er sich zur Tigerjagd begab, zwei Internierte. „Können Sie mit dem Gewehr umgehen?“ „Ja“, (K. u. K. von Bauer, der vielleicht schon mal einen Hasen geschossen hatte).

Dann begleiten Sie mich auf die Tigerjagd!“ Und er gab ihm ein Gewehr: „ich kann Sie doch dem Tiger nicht ohne Waffe gegenüberstellen.“ Vero, non trovato!

Von den Ausflügen kamen – je länger die Internierung dauerte – umso häufiger Kameraden mit venerischen Infektionen zurück, die also einwandfrei – gegen das gegebene Ehrenwort – mit der Bevölkerung „in Verkehr getreten“ waren. Sie wurden mit Penicillin behandelt, das der Zivilbevölkerung noch nicht zur Verfügung stand, doch niemals erfolgte eine Meldung durch den britischen Chefarzt an die Lagerleitung und somit niemals eine Bestrafung: generous and human!!

Sport

Zur Bergsteigergruppe gehörten – wie meist – nur wenige „Auserwählte“, das Gros trieb Leichtathletik, Fuß- und Handball, einige auch Tennis, stets mit größter Kampfbegeisterung, cfr. Bericht des Sportlehrers Brodocz (aus Kabul). Besonders bei den Interwing-Wettspielen gingen die Wogen hoch. Tante Anna konnte dann den Konsum kaum befriedigen, der Kaffee- und Kuchenverbrauch steigerte sich bis auf das Doppelte „wie in Pankow“ am 1. Pfingstfeiertag (cfr. Tante Anna).

Ausflüge

Berichte

1.) eines „dynamischen“ Europäers, Ludwig Günther,

2.) eines contemplativen „Orientalen“ H. Schäfer.

Meinem alten Leibarzt und Oberspritzenmeister, zugleich dem bewährten Co-Lüller, Dr. med. Hans Schäfer auf seinen eigenen Wunsch verfaßt und gewidmet von einem seiner unverbesserlichsten Patienten: L. P. Günther.

Für den uneingeweihten Leser, der nicht das Glück hatte, gefährlichste Kriegsjahre in beschaulicher Internierung am Fuße des Himalaya zu verbringen, sei bemerkt, daß die Insassen der Lagers Premnagar im allgemeinen zweimal wöchentlich Gelegenheit hatten, „auf Parole“, d. h. unter ehrenwörtlicher Zusicherung pünktlicher Rückkehr und angemessenen Verhaltens, Ausflüge in die Umgegend des Lagers zu unternehmen. Als Ziele lockten den anspruchsvollen Wanderer im Norden die erste Himalajakette (kürzeste Entfernung etwa 15 km Luftlinie), im Süden das Bergland der Siwaliks (degl. 8 km), während der bescheidenere Ausflügler sich mit dem großenteils bewaldeten, leicht hügligen, stark erodierten Zwischenland zufriedengab. Die zur Verfügung stehende Zeit schwankte, je nach Jahreszeit, zwischen 8 Std. und 8 Std. 40 Min.. Der Zuspätkommer hatte – mindestens – mit mehrwöchigem Ausschluss von der Vergünstigung zu rechnen.

Die Erreichung der ersten Himaljakette in der genannten Zeit erschien zunächst als absolut unmöglich, da die entsprechenden Touren Gesamtwege von etwa 43 bis 58 km und Gesamtsteigungen (einschl. solcher durch Höhenverluste) von 1800 bis 2300 m einschlossen. Normalerweise hätte man wohl 12 bis 18 Stunden für angemessen erachtet, für einen tüchtigen Bergsteiger. Alle Berechnungen, Erfahrungen, Schätzungen, ja, man möchte beinahe sagen: selbst physikalische oder wenigstens mechanische Grundsätze erwiesen sich als ungültig gegenüber der Verbissenheit, dem Ehrgeiz, der Dickköpfigkeit – oder wie man es auch nennen mag – einiger Weniger, die eben unter allen Umständen auf die lockenden Gipfel wollten – und sie auch erreichten!

Äußerste Willenskraft, eisernes und geduldiges Training sowie sorgfältige Berücksichtigung von Einzelheiten wie Kleidung, Ausrüstung und Verpflegung ermöglichten diese erstaunlichen Leistungen, erst an zweiter Stelle stand die eigentliche körperliche Kondition (weißhaarige Fünfziger haben es nämlich auch geschafft!) und der asketische Lebenswandel (Verfasser befleißigte sich leider nicht eines solchen, und hat doch alle Gipfel ein paar Dutzend Male erreicht !).

Der größte Teil der „Renner“ gehörte wohl der Altersklasse um die 30 herum an. Die an sich leistungsfähigsten jungen Leute von 20 bis etwa 27 vermißte man fast völlig, dagegen hat mancher 40er und selbst 50er schöne und regelmäßige Leistungen erzielt, und wohl alle ohne irgendwelchen bleibenden gesundheitlichen Schäden!

Was war es wohl, das die Renner immer wieder trieb? Gipfelglück? Ehrgeiz? Langeweile? Mangel an anderweitiger Bewährungsmöglichkeit? Blosse Freude am Extremen (sehr deutsch!)? Verdrängte Bedürfnisse anderer Art? Geltungsdrang? … nun, ich glaube jedenfalls, der alte Siegmund aus Wien hätte an uns Rennern ein interessantes Forschungsobjekt gehabt.

Nun aber endlich zur Sache. Ich stelle mich vor als einer der Ober-Verrückten, damals um die 55 Jahre alt, krumm und mager, stets mit irgendeinem mathematischen, astronomischen oder physikalischen Problem schwanger gehend, ewig in Fehde mit den Lagernazis, koffein-, nikotin- und alkoholsüchtig (um nur das Wichtigste zu erwähnen) – aber mindestens einmal wöchentlich „oben“, häufig sogar in der schlimmsten Hitze, dann mit künstlicher Berieselung des Körpers aus mühselig mitgeschleppten Wasservorräten!!!

Und zusammen rasen wir nun durch’s Vorland, eilen durch die Nun-Schlucht, keuchen „die Rippe“ hoch, torkeln und klettern dem Gipfel entgegen – aber nein, ich möchte nicht mehr vorwegnehmen! Begleite mich, Leser, zum Kleinen Hathi Paon etwa 2100 m hoch, den wir „von vorn“, also über Paunda Chauki – Nun-Schlucht – Nord-Süd-Rippe, mit Weitermarsch über Großer Hathi Paon (2160 m) – Cloud End (2150 m) und Rückkehr über Tangaon – Bidauli, bei einem Gesamtweg von etwa 50 km und einer Gesamtsteigung von etwa 2300 m, in 8 Stunden und 2o Minuten bezwingen wollen!

An einem Herbstmorgen

Aus der geruhsamen Marschkolonne sondert sich alsbald die kleine Gruppe der „Renner“ aus. Einzeln, auch wohl zu zweit, seltener in größerem Verband, eilen sie mit langen und schnellen Schritten los. Etwas oberhalb der Brücke, am offiziellen Start- und Sammelplatz, sind sie dem Gros schon einige Minuten voraus. Man passiert einander, versucht anangestrengt und gleichgültig auszusehen, wechselt wohl auch ein paar Worte, vermeidet es aber sorgfältig, sein Ziel zu nennen, da es ja auch „schief“ gehen könnte – und wo bliebe da das face?

Mit äußerster Anstrengung habe ich mich vorgeschoben. Brücke und Landstraße liegen schon hinter mir, ich wandere durch ein klatschnaßes Maisfeld, um gewisse 100 m abzuschneiden. Der Morgen ist eisig. Der dünne Schlüpfanzug, sowieso kein Schutz vor der Kälte, ist im Nu durchnäßt. Eisige Ruten peitschen die strumpflosen Beine, das Wasser läuft in die Turnschuhe. Meine Zähne klappern. Die Muskeln dicht am Schienbein schmerzen und warnen. Irgendwo im Hinterkopf feine Stiche. Und als lächerlich-ärgerliche Draufgabe: die Natur, angeregt von der Kälte und dem Kaffeegenuß, fordert ihr bewusstes Recht und erzwingt … beileibe kein Anhalten, aber doch eine vorübergehende, höchst unliebsame Verlangsamung des Tempos. Etwas über 4 km sind’s bis Paunda, einem gleichgültigen, aber „strategisch“ wichtigen Ort. Der Karrenweg steigt sanft. In der Ferne steht eine strenge blaugraue Silhouette im Dunst: die Berge. Kälte und Muskelschmerz nagen am Willen. Zahlreiche Nahziele bieten sich verführerisch an, Ruheplätzchen locken. Warum eigentlich die Schinderei? Und das Wetter läßt auch zu wünschen übrig! Und die Turnschuhe klaffen jetzt schon! Wie, wenn sie hoch oben ganz auseinanderfielen …

Es ist eine Erleichterung, daß man laut keuchen und die bequemste Grimasse schneiden kann. Darum bin ich so gern ganz vorn, dann kann keiner sich umdrehen und mein verzerrtes Gesicht sehen. Tapp – tapp – tapp nicht nachlassen!

Paunda. Ein Blick auf die Uhr: 31 Minuten von der Brücke aus, nicht übel, 9 km-Tempo. Das ist der erste kleine Erfolg, den ich so nötig habe. Nun wird es besser. Und wenn’s nicht gerade weht, kommt einem auch die Morgenkälte nicht mehr gar so grimmig vor.

Hinterm Dorf geht’s im Laufschritt hinunter zum Nim-Fluß, und weiter zur wohlbekannten Furt. Gottseidank, ich komme von Stein zu Stein hüpfend hinüber – Durchwaten hätte Ausziehen der Schuhe, entweder vorher oder danach bedeutet.

Drüben setzt sich der Weg in schönem hohem Sal-Wald fort. Bei ruhiger Gelegenheit ist mir schon früher aufgefallen, wie sehr gerade dieser Ausschnitt hier an den mir so lieben Taunus erinnert, aber daran darf ich jetzt nicht denken. Die Augen haben auf dem Weg zu bleiben. Grobes Geröll unter dürren Blättern, da heißt es aufpassen. Auch vor Schlangen, nebenbei.

Jetzt fängt’s an zu steigen. Eine kleine Umschaltung im Tempo wird nötig, und gleichzeitig öffnen sich alle Poren, in Bächen läuft der Schweiss. Ab und zu lugt auch die Sonne schon über den Hügelwall zu meiner Rechten.

Aus alter Gewohnheit prüfe ich meinen Puls. Nur wenig über 100 – das ist doch garnichts.

Halblinks zieht sich die steile Wand des Kamelrückens hin, jener eigenartigen vorgelagerten, stark verworfenen Bergscholl. Und wieder die Verlockung: wie wär’s mit einer gemütlichen Kammwanderung dort oben, mit stundenlangem Ruhen auf einem der zahllosen Gipfelchen! ?

Tapp – tapp – tapp … (übrigens, das plod – plod – plod, mit dem die Engländer das Geräusch eiliger Schritte anzudeuten versuchen, finde ich viel treffender!) –

Chauki. Endlich. Ich lasse das behäbige Dörfchen rechts liegen und eile über unglaublich steinige Felder dem Rande der Nun-Schlucht zu. Während ich einen Kiesel aus dem Schuh polke, geniesse ich mit einem kurzen Blick das grandiose Bild der dort kreisbogenförmig verlaufenden und beträchtlich erweiterten Schlucht. Wie schön, wie gross.

In halsbrecherischem Galopp geht’s hinunter. Aber ich kenne das schmale Zickzackpfädchen und jeden seiner Steinblöcke. Herz und Lunge sind dankbar für diese drei oder vier Minuten des Abstiegs zum 100 m tiefer strudelnden Nun, dessen Rauschen schnell deutlicher wird.

Ein Blick auf den Wasserstand: O.K. Ich bin längst über den toten Punkt hinweg, es kostet mich keine Anstrengung mehr, in die eisige Flut zu patschen, denn für mehrere km ist nun der kleine Wildfluß mein Weg, und oft muß ich auf allen Vieren über die haushohen Blöcke turnen, mit denen er „gepflastert“ ist. Dieses Hüpfen und Springen fördert ungemein, denke ich gerade – da gleite ich im Ansprung von einem Block, rutsche ein Meter ab und bin im nächsten Augenblick nur noch ein Bündel Schmerz, Wut, Pein und Nerven. Bloss das Schienbein habe ich mir aufgeschlagen. Bloss!! Ich brülle wie eine Stier vor Schmerz. Auch das ist eine Trainingserfahrung: Brüllen ist zwar nicht heroisch, aber es hilft! Und hier hört’s niemand, höchstens ein einsamer eingeborner Köhler, der den Schluchtrenner sowieso für verrückt halten würde, wenn er überhaupt bereit wäre, seinen Denkapparat um solch nichtigen Anlaßes willen in Bewegung zu setzen.

„V“ und „T“, zwei Stellen, an denen kleine Nebenflüsse einmünden, werden ohne einen Seitenblick passiert. Dabei ist jeder kleinste Abschnitt dieser Schlucht an sich eine Sehenswürdigkeit, schon durch die monumentalen Abmessungen.

Das Schienbein beruhigt sich schnell und blutet bald nur noch mürrisch vor sich hin. Es ist beleidigt. Mit einem von der Wunde ausgehenden ärgerlichen tuck-tuck vermag es sich ebenso wenig durchzusetzen wie mit der eigroßen Schwellung. Nur halbbewußt nimmt man sich vor, am Abend mal danach zu sehen.

Ende der Schluchtpassage. Mit oft geübten Bewegungen schlüpfe ich aus den Schuhen, reinige sie und die nackten Füsse von Sand und Steinchen. Das ist sehr wichtig. In dieser Phase darf ich mir wohl ein Loch im Schienbein, aber keine wunde Überzehe leisten.

Dar obligate Blick auf die Uhr. In Ordnung.

Planmäßig werden einige weitere kostbare Minuten geopfert: ich verschlinge den Inhalt einer genau für diesen Zweck in der Brusttasche bereitgehaltenen Blechschachtel voll Zucker. Saufe dazu wie ein Pferd Wasser aus dem Fluß, mit dem ich mir nach Ansicht meines bewährten Leibarztes Pest, Cholera und Typhus antrinken müßte. Ich denke einen Augenblick lächelnd an den Alten, dann saufe ich andächtig weiter. Fülle sorgfältig die kleine Blechflasche, die ich bisher leer in der Gesäßtasche mitgetragen habe. Das knappe Viertelliter muß nun bis Cloud End reichen …

Dies alles hat 8 Minuten gedauert. Ich bin zufrieden, denn der Kennplan erlaubt 10. Das bedeutet – wenn nichts dazwischen kommt – 120 Sekunden länger Gipfelglück.

Ich kenne jede Wurzel und jeden Stein in dem bröckligen, abweisenden Steilufer, an dem ich mich nun empormogle. Ehe ich in den Büschen untertauche, werfe ich noch einen Blick zurück in die Schlucht und sehe gerade noch einen kleinen Stamm jener großen, bizarr proportionierten Affen, die dort gern herumtollen und sich schon durch ihre aparte Färbung, aber auch durch auffällige Grazie und ein besseres Benehmen von den schrecklichen monkeys unterscheiden, die sich in großen Rudeln überall zeigen, Felder und Gärten verwüsten, schnattern und stinken – alles im Bewußtsein der ihnen von den guten Hindus zuerkannten Heiligkeit und Unverletzlichkeit!

Am südlichsten Ausläufer des Hathi Paon befinde ich mich jetzt. Hier klettere ich von der Planke her auf die ausgeprägte Nord-Süd-Rippe, deren Kamm entlang es hinaufgehen soll zum Gipfel.

Ich weiß, wie ich meine Kräfte einteilen muß: mit einem sehr steilen Anstieg von etwa 140 m Höhe beginnt es, dann kommen etwa 600 m in mäßiger Steigung, und schließlich, in sich an Steilheit stets noch überbietende Abschnitte zerlegt, die letzten 700 m.

Aus Erfahrung weiß ich auch, daß ich nun gut daran tue, jede, aber auch jede, andere Beanspruchung auszuschalten. Steigen, steigen, steigen ist die Parole. Gerade im richtigen Tempo. Jeder Fehler würde sich rächen.

Ich denke bewußt an gar nichts mehr. Ich vermeide es, mich an Pflanzen und Tieren zu freuen – auch dafür braucht man Energie, und ich habe kein bißchen zu verschenken.

Steigen, Steigen, S t e i g e n.

Tuck-tuck-tuck-tuck – 150 erreicht und überschreitet der Puls jetzt. Viel mehr darf er h i e r noch nicht erreichen – Vorsicht! das Schlimmste kommt noch.

Ich reiße mir den Anzug auf, laufe nun praktisch nackt. Der Luftzug tut gut, denn jetzt bin ich nicht mehr im schützenden Schatten der Schlucht, sondern unbarmherzig brennt die Sonne auf dem Rücken. Ab und zu führt der Pfad noch durch dünnen Wald. Links und rechts gehts’s mäßig steil ins Tal, mal gehe ich auf der westlichen, mal auf der östlichen Flanke. Dann schimmert entweder der eigentliche Nun oder der Kikauli-Nun silbern zu mir herauf.

Und nun liegt er auch vor mir, der Berg. Mein Berg. Immer häufiger werden die Ausblicke auf den Gipfel des Kleinen Hathi Paon, dem ich mich nun auf etwa 2½ km Luftlinie genähert habe, von dessen Spitze mich aber noch gute 700 m Höhenunterschied trennen. 50 Minuten Zeit habe ich noch für diese.

Ich darf ja eigentlich nicht hinsehen. Erstens wegen der zusätzlichen Anstrengung, zweitens wegen der dabei eintretenden Verlangsamung des Tempos, drittens … viertens … ich tue es doch – es ist doch mein Lieblingsberg!

Warum eigentlich wohl?

Von weitem erinnern die beiden Hathi Paon ein wenig an Silberhorn und Schneehorn, jene beiden der Jungfrau vorgelagerten Ewigschneespitzen des Berner Oberlandes, die ich auch so innig geliebt habe. Oder ist es die Reinheit der den Gipfel begrenzenden Linien? Die unbeschreibliche Eleganz der Kurve jenes Sattels, der zum Großen Hathi Paon hinüberführt! Oder hat mir’s die finstere schwarze Westflanke angetan?

Die Aussicht kann es nicht sein, die ist von anderen Gipfeln aus sogar reichhaltiger, wenigstens zum Schneehimalaja hin. Ebenso wenig die Höhe, denn der Kleine ist wenigstens 100 m niedriger als einige Nachbarn.

Ich führe Dich in die Irre, lieber Leser. Der Grund ist ein anderer, aber – ich möchte ihn Dir nicht sagen! Du errätst ihn auch nicht. Versuche es gar nicht erst. Sei mir auch nicht böse, ich bitte Dich. Lass mir mein Geheimnis, meinen Berg.

Es geht gut. Ich bin 10 Minuten „ahead of schedule“. Keine Wunden am Fuß. Keine Muskelzerrung. Die Schuhe halten auch noch, obwohl ich dem Frieden nicht so recht trauen mag. Herz und Lunge erfüllen ihre Pflicht ausgezeichnet. Der innere Schweinehund, der schon vor Chauki krank geworden war, liegt tot und vergessen in der Nun-Schlucht. lch spüre kaum noch die Anstrengung. Ich bin jetzt völlig in jener eigenartigen Trance des Steigens, ganz hingegeben dem Kraftfeld, das von dem nahen Berg auszugehen scheint.

Die letzten Bäume liegen hinter mir. Ich klettere über bescheidene Felderchen, die sich ein hoffnungsfroher Eingeborener hier mal angelegt, anscheinend aber bald wieder aufgegeben hat.

Vor mir geht’s steil, ganz steil hoch. Rechts liegt es klumpig, aber doch reichlich gegliedert; der Südhang des Berges. Noch weiter drüben glitzert, schon tief unter mir, das malerische Bergdörfchen Rikauli, das „Schwalbennest“ wie es in unserm Jargon heißt, zu mir herauf.

Links gähnender Abgrund, auf der anderen Seite die gewaltige Rampe, auf deren Rücken der Cloud End-Weg hinaufführt. Manchmal, unter sehr günstigen Umständen, habe ich von hier aus schon die kleinen Menschlein da drüben gesehen, Pünktchen an der Peripherie des Berges, die wie ich nach oben streben – aber auf einem manierlichen Pfade. Der ganz Zünftige erkennt den Cloud End nicht mehr als vollwertiges Rennerziel an, den „Missionarsberg“ nennt man ihn wohl in gutmütigem Spott. Überheblichkeit? Vielleicht. Wahrscheinlich sogar. Aber harmlos und verzeihlich, ja!

Steil wie auf einer Treppe geht es jetzt hoch. Hier ist es, wo mich schon mancher Geselle im Stich lassen mußte, japsend und brechend, niedergebrochen vor der furchtbaren Leere links, rechts und hinten, bedingungslos kapitulierend … Ehre ihrem guten Willen! 15 Minuten „ahead“. Ich leiste mir eine ganz kleine Pause, lehne mich vornüber an den Berg, empfinde nur einen Augenblick lang Durst und ruhe dann. Ruhe gerade so konzentriert, wie ich mich eben noch angestrengt habe. Ich ruhe, ohne eigentlich erschöpft zu sein, und auch nur für höchstens zwei Minuten. Ich fühle mich prächtig in Form, und es kostet mich keine Anstrengung, die bequeme Stellung wieder aufzugeben und weiter zu steigen.

Ich komme nun durch ein Labyrinth merkwürdiger Felsnadeln von Dezimeter- bis Meterhöhe. Leider verstehe ich nicht viel von Art und Wesen des Gesteines, möchte aber annehmen, daß hier im Lauf langer Zeiten Wind und Wetter einen weicheren Stein zerstört und abgetragen haben, während die härteren Einschlüsse stehengeblieben und zudem scharf gewetzt worden sind. Sehr vorsichtig schlängle ich mich zwischen den heimtückischen Dingern hindurch, spüre plötzlich auch wieder mein Schienbein, das sich warnend meldet.

Fast schon heraus aus dem misslichen Garten bleibe ich zuguterletzt doch noch mit dem Fuß an einer lächerlich kleinen Nadel hängen und reiße mir die Sohle fast völlig vom rechten Turnschuh. Ich spucke vor Wut, schäume. Dieses kleine Pech kann schlimmste Folgen haben. Ohne stehen zu bleiben, angle ich eines der für solche Fälle bereitgehaltenen Enden Bindfaden aus der Tasche und lege dann in kurzem Aufenthalt dem Schuhpatienten eine Binde an. Der Fuß fühlt sich allerdings nicht wohler in der engen Umschnürung, stelle ich ärgerlich, aber ohne Überraschung fest.

Links lasse ich jetzt die unheimliche Westwand liegen, die ich so gern einmal traversiert hätte. Es ist mir nie geglückt, die Zeit reichte ja jedes Mal nur zu einem eiligen Versuch, der außerdem wegen Fehlens eines Fernglases nicht so vorbereitet werden konnte, wie es sich gehört hätte. Aber bei jedem dieser Versuche traf ich doch jenes königliche Tier, halb Gemse, halb Antilope, das aufgescheucht an mir vorüberjagte, Steine ins Bodenlose sendend, allen Gesetzen der Schwere und des Gleichgewichtes hohnsprechend, ein Bild höchster Sicherheit und Eleganz tierischer Bewegung. Es wird ein Goral gewesen sein, und nach meinem Gefühl sogar stets derselbe. Aber heute läßt er sich nicht sehen.

Das letzte Stück. Am ganzen Körper läuft der Schweiß in Bächen herab. Der weiße Stepphut ist zum nassen Lappen geworden. Die Augen schmerzen vom allzu reichlich eindringenden Schweiß. Der Puls ist dicht an der ihm zugestandenen oberen Grenze von 180.

Ich spüre, wie mein Motor das letzte hergibt, aber ich weiß auch, was ich ihm zumuten kann.

Zum Greifen nahe der Gipfel. Um mich herum die blendend weißen Trümmer frisch geborstenen edlen Kalksteines. Fast Marmor.

Halb gegen meinen eigenen Willen gebe ich die letzten Reserven frei. Im schärfsten Tempo geht’s hinauf, einem etwa 30 m unter dem Gipfel liegenden Felsabsatz entgegen. Zur Linken habe ich jetzt himmelsteilen Absturz. Hier und da leuchten blaue Pünktchen am Fels: Enzianblüten! Liebe kleine Alpenblume! Aber ich weiß, daß ich an anderer Stelle die gleichen finden werde, und ohne zu halsbrecherischen Extraausflügen genötigt zu sein.

Das allerletzte Stückchen ist eine reizende Kletterpartie an einer rechtwinkligen Verschneidung. Sensationell – aber ungefährlich, wenn man nur schön ruhig Griff um Griff des hier recht zuverlässigen Kalksteines benutzt. Was ich auch tue. Und mit Genuß, denn nun ist’s geschafft. Die Steine, die ich aus dem Wege räume, verschwinden lautlos im Abgrund, ich höre sie nicht wieder.

Ein letzter Klimmzug, und ich bin oben.

Der Gipfel zeigt sich als reizende kleine Wiese, mit Blumen ebenso wie mit Marmorblöcken übersät. Ich bin so wenig erschöpft, daß ich mich nicht einmal setze, sondern stehen bleibe und ringsum schaue.

Im Norden, zum Greifen nahe, schließt der Große Hathi Paon die Aussicht ab. Nach Osten, zwischen ihm und der sich mit zahllosen weißen Häuschen präsentierenden Bergstadt Mussorie, klaffte eine breite Scharte, durch welche die glänzend weißen 5000er und 6000er der nördlicheren Ketten in kristallener Klarheit zu sehen sind. Blaue Flecken an ihren Flanken laßen Eisflächen ahnen, und an den Gipfeln hängen weiße Querstriche, Federchen gleich: Schneefahnen von Kilometerlänge! Es läuft mir kühl über den Rücken, wenn ich an die Kälte und den Orkan denke, die dort das Zustandebringen … Ich mache kehrt und setze mich nun, nicht zum ersten Mal, auf „meinen“ Marmorsessel, einen bequemen Felsblock. Hat je ein König einen gewaltigeren Thron gehabt?

Die unvermeidliche Zeremonie mit der Uhr folgt: ich habe 10 Minuten Zeit (das elende Malheur mit dem Schuh!). Genügend, um eine Panzerplatte (ein sehr süsser Lebkuchen) und ein paar Löffel Zucker eine starke Prise Salz (zum Ersatz des mit dem Schweiß verlorenen) sowie einen sparsam gekauten Schluck Wasser zu geniessen.

Wunschlos glücklich schaue ich nach Süden in die weite Ebene hinab. Flüße, Wälder und Dörfer liegen wie in der Spielzeugschachtel da, und schnell findet der in langen Jahren richtungssicher gewordene Blick die weißen Striche des fernen Lagers, gerade an der Grenze der Sichtbarkeit. Ich denke ohne Groll an mein fernes Gefängnis, wird es mir heute Abend doch wieder mit Dach und Bett, mit Speise und Bad in einem Masse aufwarten, um das mich manch einer beneiden würde, wenn er’s wüßte …

Die letzten Happen kaue ich bereits im Stehen, denn schon die geringste Sitzpause läßt die überanstrengten Füße schwellen, und es bedarf vorsichtigen Antretens, um wieder rennfähig zu werden.

Ich bin eigentlich gar nicht so böse, daß mein Glück nur nach Minuten zählt. Gewiß, es wäre schön, hier oben einmal drei Stunden liegen zu dürfen, den Wolken und den ruhelos und aufmerksam kreisenden Vögeln zuzuschauen. Aber es erbost mich nicht, daß dies nicht geht. Nein im Gegenteil, ich bin glücklich und zufrieden, und dankbar allen denen, die mir das Leben schwerer hätten machen können und es n i c h t taten.

Breitete ich eben die Arme aus? Und wenn schon?

Ich weiß, daß ich noch erbärmliche Anstrengungen vor mir habe.

Den Übergang zum Großen Hathi Paon, bestehend aus einem gefährlichen Abstieg mit empfindlichem Höhenverlust, und einem sehr steilen Wiederaufstieg. Dann muß ich, nach höchstens 5 Minuten Pause, in halbstündigem Run hinüber zum Cloud End. Ich werde zu einer Zeit dort ankommen, da andere „Fernfahrer“ ihn schon seit einer Stunde verlassen haben – und doch muß ich erst noch Wasser tanken in der vornehmen Villa und darf mein Face nicht durch übermäßige Eile riskieren, wenn ich einen der freundlichen Bewohner antreffe.

Ich werde dann 25 km Abstieg und Heimweg in wenig mehr als 3 Stunden, größtenteils also im Dauerlauf, zurücklegen müßen – aber ich tue es gern und weiß, daß ich es wieder einmal schaffen werde. Nur einen bescheidenen Wunsch habe ich an den Gott der eiligen Bergsteiger: daß der havarierte Schuh und seine Bandage wenigstens noch halten möchten, bis ich den Gurkenhobel-Schiefer der Cloudend-Rampe hinter mir habe – aber ich bin auch diese schon barfuß hinabgestürmt!

Die Uhr mahnt.

Ein letzter Rundblick noch – und schon geht’s entschlossen und eilig hinab, den bewußten Sattel entlang, dessen klassische Linie es mir so sehr angetan hat. Ich möchte auch die Zigarette nicht verschweigen, die ich mir schnell noch anzünde, um sie während des Abstieges in durstigen Zügen zu rauchen, solange Lunge und Herz noch Schonzeit haben. Auch sie gehört mit dazu!

Laß mich nun allein weiterlaufen, lieber, geduldiger Leser. Ich habe meinen kleinen Hathi Paon zu lieb, als daß ich nun noch alle weiteren Auf-und-Ab’s registrieren möchte, die dieser gewiß bemerkenswerten Tour zwar erst die richtige Glorie geben, die für mich aber eben doch nur … Rückweg sind.

Ob ich ihn wohl noch einmal wiedersehe, meinen lieben kleinen Marmorberg??

2) Im Vogelparadies Carexfund

(Schäfer)

1.XI.1943 (an Kurt): Gestern eine 7 Stunden Lauftour gemacht und das 2. Mal einen 6-7000er Eisgipfel zu Gesicht bekommen!, von einem Gipfel in den Siwaliks, dem „Frosini Peak“, etwa 800 m hoch. Das Panorama nicht so hochalpin, wie das von der Pasterze aus – seelig mit Binibon 1937 – oder vom Stilfzer Joch – seelig mit Binibon 1931 – , aber auch: grandioso!! Über einem Sattel östlich Mussorie ragte stolz eine 6-7000er Firnpyramide herüber, vielleicht der Gangotri oder Nanda Dewi, ein Mohr nannte ihn den Bandarpuntsch (war es auch), jedenfalls die Gegend, wo die Heilige Ganga aus dem Haupte Shiwahs entspringt und dahinter – nach Norden – die Indus- und Brahmaputra Quellen liegen! Sicher nur „imaginäre Größen“, die aber – von einem Lausitzer Dschinghiskaniden – erwähnt zu werden verdienen! Während der Rast oben – ca. 2 Stunden! – herrschte eine Köchtelwärme, wie auf dem Gepatsch-Hause 1931: ein Appel, 2 Bananen, 1 Scheibe Toast und 1 Cigarre für 1 Anna, Thee mit Citrone machten mich so senang hati (zufrieden im Herzen), daß ich nicht mit Louis XIV in Versailles getauscht hätte, zumal ich noch kurz unterhalb des Gipfels ein Bupleurum (angustif.sive graminifol.mihi) entdeckte! Btenue Don (determ. London-Kew). Die Gattung war mir bisher nur aus Nieda (falcatum), longif. (Milleschauer), rotundicol. (Kessel im Gesenke) und ranunculoides (Alpen) bekannt! Unten in der Ebene – 200 m tiefer – standen die Birnbäume in voller Blüte – a conto Monsun das 2? Mal im Jahre!: ein merkwürdiges Country!! Abends füllte ich den Säfteverlust mit 2-3 Liter Kaffee und Citronentee auf, 2 Cigarren – wie oben -, dann schlief ich den Schlaf des gerechten, gesunden und zufriedenen Internierten, ohne daß in der Herzaktion nach dieser 30 km langen Marschtour und Funktionsprüfung auch nur die geringste krankhafte Erscheinung merkbar wurde!: die Diagnose Coronarsclerose (Dr. Koumann- Batavia, 1935!!) sicher ein „Amerikanischer Riesenfichtner“ Das walte Gott!

6. Juni 1943 an Kurt

Gestern auf einer kleineren, nur 5 Stunden Tour ereignete sich etwas Großes: Ich fand auf einer sumpfigen Quellwiese, südliche Sudhonwalla, eine echte von mir schon seit 1 Jahre vergeblich gesuchte Carex!!, nahe verwandt mit unserer rostrata aus dem Leupuldshainer Dorfteiche und filiformis aus der Kohlfurter Hammerteiche!!. Gerade als ich sie entdeckt hatte, rief über mir aus allernächster Nähe laut ein Kuckuck, der sich offenbar – mit mir! – über diesen Fund freute! in einem anderen, noch etwas Wasser führenden Waldsumpfe, an der Rarawalli Linie, um Jadjra Forst (8 Monate nach dem letzten Monsun Regen) fand ich ausser Hippuris, Myriophyllum, Potamogeton 2 Utricularien: eine der minor, die andere der neglecta (aus dem Kaltwasserbruch 1898 verwandt! und …nach Angaben von Benner-San aus Troitschendorf einen kleinen Apus, einen Trilobiten, der sich vom Silur an durch alle geologischen Formationen erhalten hat, also einen ganz alten Veteranen! Never seen before! Im Schatten eines alten Salbaumes (Shorea robusta) konnte ich etwa 2 Stunden lang ein Vogelleben beobachten, sagen wir: wie im Paradiese! Gurrende Tauben, die in kleinen Schwärmen am Wasserrande niedergingen, schöne große braune Staare in Scharen, grüne Wellensittiche, Spechte, Bachstelzen, Elstern, Blauraken, Eichhäher, Pirole, Drosseln, Eisvögel, Kuckucke und der König der hiesigen Kleinvogelwelt: Tchitrea Paradisi L. Der Paradies Fliegenschnepper, etwas größer als unser Leopoldshainer Star, mit einem extrem entwickeltem Geschlechtsdimorphismus: Weibchen zimtbraun, Männchen schneeweiss mit 2 etwa halbmeterlangen ganz dünnen biegsamen weißen Schwanzfedern, die wie schmale Wimpel im Winde flattern. Auch eine große Hirschkuh, die mich nicht bemerkte, kam ganz nahe zur Tränke. „Ein Blick ins Paradies“ während der Internierung!

3) Ausflüge: „Schwarz“ an die Iumna

(Rehsenberg)

Über Spaziergänge resp. Ausflüge ist an und für sich ja viel zu sagen, und gerade Sie könnten darüber wohl ein Buch schreiben. Heute braucht man ja nicht mehr zu schweigen und kann ruhig über Dinge reden, über die man früher wohlweislich am besten schwieg. So kann ich Ihnen heute sagen, daß ich des öfteren mit dem Auto zum Iumna hin- und zurückgefahren bin, manchmal von Amerikanern, manchmal von eingeborenen Autobus- und Lastautoschoffören mitgenommen. So war es bisweilen möglich, mich stundenlang am Iumna aufzuhalten, und manchmal habe ich auch dort gebadet. – Außerdem war ich gut befreundet mit dem Dorfschullehrer von Bidhauli, dieser so reizenden Ortschaft. Er sprach recht gut Englisch, und ich verkehrte viel bei ihm zu Hause, bekam stets einen fabelhaften Tee vorgesetzt und wurde auch manchmal zum Mittagessen eingeladen. Es waren unvergesslich schöne Stunden, wenn wir zwei uns bei gutem Tee und guten Zigaretten über Indien, indische Sitten und Gewohnheiten und über Deutschland unterhielten. Wenn ich einmal durch Bidhauli ging resp. daran vorbeiging und keine Zeit hatte, weil ich eine Großtour machte, mein Lehrerfreund aber von Nachbarn oder anderen Dorfbewohnern erfahren hatte, daß ich in Bidhauli war, ihn aber nicht besuchte, so spielte er beim nächsten Wiedersehen den Schwerbeleidigten, bis ich ihn eines Besseren belehrt hatte. Als er erfuhr, daß wir repatriiert wurden, hat der arme Kerl fast geheult, so eine treue Seele war das.

Eines Tages befand ich mich auf der Hauptstraße von Dehra Dun nach Delhi, nicht weit von Dehra Dun entfernt. Auf einmal hält unmittelbar vor mir ein Dogcart. Darin sassen ein Engländer (ca. 55 Jahre alt, übrigens war er der Straßenbauchef von Dehra Dun) und eine junge Engländerin von vielleicht 2o – 22 Jahren. Der Engländer fragte mich sogleich, ob ich ein deutscher Internierter von Premnagar sei. Als ich bejahte, bat er mich einzusteigen, und dann ging’s nach Dehra Dun. Dann wurde ich ca. 1 – 2 Stunden durch Dehra gefahren, und dann ging’s wieder zurück. Zum Abschluß wurde ich noch in seinem Landhaus an der Straße nach Delhi zu einer Tasse Tee eingeladen. Hier offenbarte mir der Engländer, daß er gern mal einen deutschen Internierten sprechen wollte, denn sein einziger Sohn sei in deutscher Kriegsgefangenschaft, und er wollte gern mal etwas über Deutschland hören. Dann sagte er: „He is in a camp in Bavaria. Is it a nice town, Bavaria? “ (Ist Bayern eine schöne Stadt?). – Schauen Sie, lieber Doktor, an und für sich war das Vorerwähnte alles streng verboten. Ich würde mich aber heute noch ärgern, wenn ich nicht auf diese Gelegenheiten eingegangen wäre. So hab‘ ich es denn ohne weiteres und ohne Bedenken getan, im Camp wohlweislich geschwiegen und bin gut dabei gefahren.

X. Gesundheitsverhältnisse und Mortalität

(Schäfer)

Zum Schluß: „der Clou“ unserer Internierung: das Kapitel: Krankheit und Sterblichkeit. (cfr. meine ausführl. Zusammenstellung hier nur im Auszug wiedergegeben). Wir verloren durch Tod (einschließlich der 1 ½ Jahre Sumatra-Internierung:

Im 1. Jahr 18 Kameraden = 1,02 %

Im 2. Jahr 12 Kameraden = 0,74 %

Im 3. Jahr 23 Kameraden = 1,79 %

Im 4. Jahr 10 Kameraden = 0,78 %

Im 5. Jahr 13 Kameraden = 1,03 %

Im 6. Jahr 16 Kameraden = 1,29 %

Im 7. Jahr 07 Kameraden = 1,1 % (6 Monate)

Im 1. – 7. Jan.: 103 = 1,1% pro anno einschließlich 5 gewaltsame Todesursachen: 2 erschossen durch Wachposten: 1 in Sumatra, 1 in Dehra Dun, 2 Suicide, 1 tödlicher Unglücksfall: Schädelbruch beim Sprung aus dem Auto während eines Fluchtversuches.

Durchschnittsalter der Toten: 53 Jahre

Todesursachen infolge Krankheit

I. Nur 15 Tote an Lagerseuchen = minimal, ca. 2 pro Jahr!

10 Dysenterie bei ca. 1000 Erkrankungen!

1 Malaria bei ca.12oo Erkrankungen (ohne Recidive)

1 Typhus (höchstens 6 Erkrankungen)

1 Poliomyelitis bei 3 Erkrankungen!

II. 85 nicht auf die Internierung zurückführende Todesfälle:

1) Alters-und Verbrauchskrankheiten: 40 = ca 40% aller an Krankheit verstorbenen Internierten, zuzüglich 13 „Lagerseuchen“.

a) Herz-und Gefäßerkrankungen: 26 = 26%, Alter 60 Jahre

b) Apoplexie: 8 à 57,2 Jahre

c) Schrumpfniere: 3 à 53 Jahre

d) Diabetes: 1 à 60 Jahre

e) Alte Ankylostomiasis: 1 à 63 Jahre

f) Marasm.alcoholicus: 1 à 50 Jahre

2) Maligne Tumoren: 19 = 19%, Alter 55 Jahre

In diese Gruppe: Alters- und Verbrauchskrankheiten, einschl. maligne Tumoren fallen also 59 oder 6o% (wie unter 1) aller an Krankheiten verstorbenen. Sie wären – ohne interniert zu sein – auch zur selben Zeit gestorben.

3) Infektionskrankheiten (ohne Lagerseuchen): 13 = 13% à 48 Jahre

a) Tuberkulose: 7 à 52 Jahre (alle schon vor der Internierung erkrankt)

b) Pneumonia: 3 à 49,3 Jahre

c) Endocarditis verrucose: 1 à 56 Jahre

d) Sepsis e carbuncule: 1 à 39 Jahre

e) Pyonephrosis e nephrolithiasi: 1 à 60 Jahre

4) Chirurgische Erkrankungen: 13 = 13% (ohne Lagerseuchen) à 54 Jahre (11 davon post Operationem), rund 2 per Jahr: minimal, bei über 500 großen Eingriffen!

56 Kameraden = fast 2/3 aller an Krankheit gestorbenen gehört zu der Altersgruppe 51 – 65 Jahre!

Zahnärztliche Versorgung

Dr. Ziegler mit seinen Technikern Daners, Heiß, Rössle, Kimmling bewältigte das gewaltigste Pensum: 43.215 Behandlungen in 1300 Behandlungstagen, pro die also 33 Patienten. 2100 Prothesen wurden – auf Kosten der Lagerleitung! – angefertigt bzw. repariert, siehe seinen Originalbericht.

Ihm gebührt unser ganz besonderer Dank!

Zahnärztliche Behandlung im Central Internment Camp Premnagar, Dehra Dun, India (Dr. G. Ziegler)

Zeit: 15.9.1942 bis 31. Dezember 1946:

5037 Amalgam-Füllungen

2019 Silikatzement-Füllungen

654 Cement-Füllungen

3422 Vorläufige Füllungen, Einlagen

4469 Wurzelbehandlungen (Sitzungen)

5027 Extraktionen

2070 Lokal-Anaesthesie

1200 Mandibular-Anaesthesie

4515 Nachbehandlungen

1227 Zahnreinigung, Zahnsteinentfern.

1645 Zahnfleischbehandlungen

3185 Diverse Behandlungen

2120 Konsultation

129 Operationen

6496 Prothetische Behandlung (Sitzungen)

insgesamt 43.215 Behandlungen

In derselben Zeitperiode wurden 2100 Prothesen hergestellt (Kautschuk und Paladon), bzw. umgesetzt oder repariert, diese in Zusammenarbeit mit den Zahntechnikern: Daners, Heiss, Hössle und Kimmling.

Es stand von britischer Seite eine moderne zahnärztliche Einrichtung zur Verfügung, ebenso ein wohlausgerüstetes zahnärztliches Laboratorium, sowie reichlich zahnärztliches Material.

Epikrise: Eine durch 7 Jahre hindurch erreichte Mortalität von 1, 1% muß für ein tropisches Internierungslager als außergewöhnlich günstig bezeichnet werden, kann vielleicht, unter Berücksichtigung unserer Alterszusammensetzung und der Todesursachen kaum mehr übertroffen werden.

Unsere Kranken wurden außer durch unsere eigenen Fachärzte auch durch anerkannte britische und britisch-indische Spezialisten mit allen verfügbaren Medikamenten und Hilfsmitteln behandelt: Penicillin, das der Zivilbevölkerung noch nicht zur Verfügung stand, Insulin, Bluttransfusionen, Sauerstoff-Inhalationen etc. Unheilbare Krebskranke erhielten monatelang täglich Champagner, kurz, unser Lager, noch mehr unser Hospital, stellte eine Oase der Humanität dar, inmitten einer entmenschten Zeit, so beurteile ich jedenfalls die Situation. Der britischen Lagerleitung, in Händen von Brigadier Williams und den verschiedenen Chefärzten, zuletzt Gen. Ob. Arzt Dr. Souza, Dr. Saynal, Dr. Sas (ungarischer Jude!) gebührt unser uneingeschränktes Lob und Dank. Nebenbei gesagt – aber immerhin im Vergleich zu deutschen Militärbetrieben sehr bemerkenswert: Ich habe in knapp 5 Jahren von keinem Engländer, Offizier oder Unteroffizier, ein Schimpfwort oder ein unfreundliches Wort uns gegenüber gehört, und es „klappte“ alles genau so gut (oder besser!) wie beim preußischen Kommiss!

Wir lebten – als „Kriegsgewinnler“ unter dem „generous and human government“ der Briten, wie es jedenfalls der französische Jesuit Dubois schon vor über 100 Jahren charakterisierte: Recte dixisti!

XI. Kasuistik

(Dr. Schäfer)

(Katamoff, Pest, die keine Pest war)

1) Katamoff, gen.: Katastrophomof! ein Bulgare mit Dementia pracox. Nach mehrfachen mißglückten Suicidversuchen verschwand er eines Morgens aus dem Saal, legte sich im WC auf den Zementboden und trieb sich einen verrosteten ca. 10 cm lagen Nagel, den er um Lager gefunden hatte, mit einem Himalaya Rollstein – ebenfalls im Lager aufgelesen – in den Kopf: genau in der Sagittalebene, oberhalb des Sinus transversus – von dem er bestimmt noch nie etwas was gehört hatte!! – soweit, daß nur noch ein Zentimeter herausragte!! Hieran hängte er seine Mütze auf und begab sich wieder befriedigt in sein Bett!! Der Nagel war mit keiner Gewalt wieder herauszubekommen, erst als der Zahnarzt Dr. Ziegler mit Meissel und Hammer die Öffnung erweitert hatte, gelang es! Temperatur 39 Penicillin, Heilung! Katastrophomof machte sofort einen neuen Suicidversuch: sprang vom Wasserturm herunter, brach sich aber nicht das Genick, sondern nur ein Bein und endete schließlich doch selbstsein Leiden mit Nahrungsverweigerung. Pro forma bekam er noch Glukose pp intravenös, auf Anordnung der britischen-christlichen! – Lagerleitung! Sein letzter Wille: ich verbiete meine Section: die Freude gönnte er den Docters nicht!! Auch das respektierten die Briten!

2) Ein katholischer Priester verstarb an perakuter Pneumonie, in der Zeit als 2 unserer Gurkha-Wachtposten der Pest erlegen waren! Section (Prof. Thierfelder, Chef der Pestbekämpfung in Java): Typischer Lungenpestbefund: multiple subpleurale und intrapulmonale Abscesse!! Erst die sofortige mikroskopische Untersuchung ergab Staphylococcen, nachdem schon fast das Kriegsgeschrei ertönt wäre: Lungenpest im Lager!!

XII. Schlußbetrachtung

(Schäfer)

Die 6-7jährige Internierungszeit ließ mir die verschiedene Veranlagung und Begabung der 2400 Kameraden fast wie in einem besonders hierfür angestellten Großversuch in Erscheinung treten: Wir starteten alle auf gleicher Basis mit o,oo – aber mit der sehr ungleichen endogenen Veranlagung! – verließen daher das Lager auf sehr ungleichem Niveau. Die auf die Schattenseite des Lebens geratenen – oder dort geborenen – Kameraden besaßen effektiv kaum „ein Hemd auf dem Leibe“ – sie hatten alles versoffen und niemals die Initiative gefunden, etwas zu arbeiten – erhielten dieses Hemd aber schließlich doch noch in Gestalt eines erstklassigen amerikanischen Wintermantels – im Zeitalter der Charity von der Unra in Port Said gratis. Die „Glücklichen“ – eben mit guter Erbmasse ausgestatteten – dagegen brauchen die 7 Internierungsjahre durchaus nicht auf die Minusseite ihre Lebens zu buchen. Unermüdlich hatten sie geschafft: die Köche, die Friseure, Handwerker, Gemüsebauer etc. und verließen das Lager, psychisch nicht im geringsten ad pejus verändert, mit guter Garderobe und – einige natürlich nur – mit einigen Hunderten, wenn nicht Tausenden Rp. Ersparnissen. Auch die „Arbeiter der Stirn“ konnten große Erfolge auf ihr Konto buchen. Dr. Gothein, die Sondererscheinung, mit seinen 28 übersetzten griechischen Dramen oder der Baseler Missionar Gerlach, der „phänomenale Buchbinder“, mit seiner Dayak-Bibel, das Hospital-, Lehrer-, Schauspieler-, Musiker- und Sport-Person, hatten alle – fast wie in der Freiheit, wenngleich unter erschweten Umständen und daher noch höher einzusetzen! – „Werte geschaffen“ und nicht „dem Herrgott seine Zeit gestohlen.“ Die Grundlage für alles Positive im Lager schaffte die generous and human Behandlung der Briten, die uns nicht einmal, auch nicht in der geringsten Weise „schikanierten“, unsere acqua mens also intakt blieb. Von der erstklassigen Verpflegung etc. ist schon an anderer Stelle berichtet. Wir, wenigstens die gut veranlagten nie positiven Elemente unter uns, können uns zu den „Kriegsgewinnlern“ zählen, ich mich ganz bestimmt? Wieder einmal in meinem Leben: das Sophokleische, unentrinnbare Schicksal: Warum buchte ich im Februar 1940 meine Heimfahrt um vom 6. Mai auf den 21. Mai? So habe ich 2 x 5 Jahre Krieg „erlebt“, ohne eine Kugel pfeifen zu hören! (Die paar Kameruner „Böller“ nicht mitgezählt!! ) Der Islam hat Recht.

XIII. Finanzen

(Schäfer)

Einnahmen & Ausgaben in Dehra Dun: 1. 10. 1942 bis 1. 11. 1946.

1) Einnahmen: a) Eigenes Geld aus Stockholm:

3. 000 Kr. = Rp. 2969-8 am 1. 10. 1942

3. 000 Kr. = Rp. 2969-8 am 1. 11. 1943

1. 500 Kr. = Rp. 1484-8 am 1. 2. 1945

Summe 7423-8 Rp.

b) Lagereinnahmen:

49 Monate à Rp. 2o „Gehalt“!! = 980 Rp.

als Kleidergeld Rp, 15, Rest ad libitum gedacht), Rp. 50

Rotekreuzspende für Gepäcklose = destituto Reichszuschuss 3. Quartal 42 Rp. 50

Doctorfee für einen Monat Rp. 50

Vertretung Dr. Huber Rp. 58-10

Reichskleiderzuschuss Rp. 4

YMCA Weihnachtsgabe Rp. 3

Papstweihnachtsspende 3 und 1 Rp. 4

Reichszulage für 3 Monate 1942 Rp. 39

Summe 1238-10

Total: 7423-8 und 1233-10 = 8662-2 Rp. in ca 4 Jahren, pro Jahr 2165 Rupien! – Ausgabe in derselben Höhe, gespart wurde nichts!!

2) Ausgaben: Bis auf ca. 100 Rp, die ich in Scheinen mit nach Hamburg brachte und dort abgeben mußte, verbrauchte ich die gesamte Einnahme und habe darüber – als bewährter „Ober-Reichs-Statistiker“ versucht, Einsicht zu bekommen, auf welchen „Kofaten“ die Zechinen verbucht werden müßen: An erster Stelle steht – erfreulicherweise! – das Konto: Geschenke mit – immerhin! – 2080 Rupien (in Worten Zwotausendundachtzig Rupien). Meine Pennälerzeit, in der ich als Primaner bis 100 Mark monatlich Stundengelder verdiente ausgenommen, stand ich nie im Leben meiner Umgebung gegenüber finanziell so gut da wie hier im Lager mit meinen Schwedenkronen – als fast einziger!! der diesen Riecher gehabt hatte!! Ich gab mich von der royalsten Seite und verschenkte rund ein Viertel meines Etats (28% meiner Stockholmer Subsidien!! wofür mir Kamerad Petrus bestimmt seine Anerkennung nicht versagen und dieses Faktum zum Ausgleich anderer, „schwarzen“ Charakterzüge buchen wird!! An 2. Stelle kommen „tägliche Ausgaben“ mit 1713 Rupien (Kaffee, Kuchen, Obst, Tabak, dann Kleidung mit 1440 Rp, Zimmereinrichtung (2 mal mit 568 Rp., Diversa mit 599 Rp (Porti, Briefpapier, Friseur, Kino, Seife, Backschaft und Küchendienstablösung, Zeitungen etc.).

Für Kleidung habe ich notiert:

1 Paar Knikkerboker Rp. 37

1 Kashmir-Woll-Wintermantel Rp. 5o (später „verbessert“: 75)

1 Blauer Marine Generalarztanzug!! Rp. 84

1 Grauer Anzug Rp. 76

1 Palmbeach Jacke-Weste und Flanellhosen Rp. 57

In der A-Klasse kostete der Monat für Verpflegung, Bedienung, Heizung, Postporti und Zeitung nur 100 Rp.. So billig habe ich noch nie gelebt (vergl. das opus „Unfreiwillig im Kapuzinerkloster“ = nil ab omni parte beatum!! ).

Monatliche Ausgaben; Gesamtverbrauch: Rs 136 und 42 Geschenke, Kleidung Rs 29

Täglicher Verbrauch: Kaffee, Cigarren, Obst etc. 34-8

Diversa: Porti, Zeitungen, Kino, Seife, Friseur etc. 15-4

Dazu Geschenke: 42 Rs. – 100 Tipplohn (im ganzen, in primis Dr. Wilh. Lange aus Gablonz zu nennen: einmalig in Korrektheit! )

Die 20 Rs. der Engländer, und 13 Rs Reichsunterstützung pro Monat reichen aus, um – wie ich – monatlich etwa 13 Rs – täglich 7 Annas – für Rauchen, Kaffee, Früchte auszugeben und etwa 20 Rs monatlich für Kleideranschaffungen zu verwenden. Ich selbst erhielt nur 4 mal die Reichsunterstützung (3 x 13, 1 x 10) = 49 Rs und ergänzte die noch ausstehenden 5 Monate = 65 Rs aus eigenem Geld (am 1. 1o. 42. Mit den 50 Rs Rote-Kreuz-Spende – als Gepäckloser – konnte ich mir die nötigsten Kleider anschaffen, mein Monatsetat für Kleidung also nicht 20, sondern 27 Rs betrug. Man konnte sehr „billig“ leben, die 2o und 13 Rs „Gehalt“ genügten schon fast zu einem ganz angenehmen Leben, ich mit meinem Zusatz-Zaster kam mir vor wie Krösus No. Dua!!