Fürst Pückler

Abenteuerliche Lebensreise

-

Download als

87 KB

87 KB

Quelle: Johannes Paul: ''Abenteuerliche Lebensreise - Sieben biographische Essays'' (Seite 207 - 245: Fürst Pückler: Abenteuerliche Lebensreise) - Wilhelm Köhler Verlag Minden 1954

|

Markgraf Rüdiger von Bechelaren, der Held des Nibelungenliedes, soll nach einer alten Familientradition der Ahnherr der Grafen von Pückler gewesen sein. Hermann von Pückler lächelte später über diesen romantischen Ahnennachweis, aber die Skepsis, die er zur Schau trug, war nicht ganz echt. Noch im Alter forschte er auf einer Reise an der Donau nach den Spuren des Markgrafen, und im Park von Muskau wollte er ihm ein Standbild errichten. Jedenfalls war er stolz auf das Alter seines Geschlechts. Als einmal der spätere König Friedrich Wilhelm IV als Kronprinz bei ihm zu Gaste war und fragte: "Seit wann führen die Pücklers einen Adler im Wappen", antwortete er: "Etwa solange wie die Hohenzollern." Hermann von Pückler wurde im Jahre 1785 im Schloss Muskau in der Lausitz geboren. Von seiner Mutter hatte er französisches Blut in den Adern. Sie war eine junge, lebenslustige Frau, die mit vierzehn Jahren den mehr als doppelt so alten Grafen geheiratet hatte, einen mürrischen und geizigen Mann, von dem sie sich später trennte. Der Knabe wurde zunächst in die Herrnhutische Erziehungsanstalt in Uhyst, dann auf das berühmte Pädagogium in Halle geschickt, 'empfing aber in beiden Schulen nur eine lebenslange Abneigung gegen jede Form der pietistischen Lebensauffassung. Mit sechzehn Jahren bezog er die Universität Leipzig, um Jura zu studieren. Schon ein Jahr später gab er das Studium auf und trat als Leutnant in ein feudales Regiment in Dresden ein. Maßlose Schulden, Liebschaften und Duelle verschafften ihm bald den Ruf des "tollen Pückler". Auch das Soldatenleben passte ihm nicht, und so beschloss er, mit den kargen Mitteln, die ihm sein Vater knurrend gab, auf Reisen zu gehen. JugendwanderungenDie Reise führte ihn zunächst ziemlich planlos durch Süddeutschland, dann in die Schweiz, das südliche Frankreich und Italien. Es war nicht ganz die übliche Kavaliersreise eines jungen Edelmannes im Stile des achtzehnten Jahrhunderts. Dazu fehlte ihm vor allem das Geld. Aber sie brachte ihm die ersehnte Befreiung von der Aufsicht des Vaters und weckte in ihm den Sinn für die Reize fremder Landschaften und Menschen. In einem Dachzimmer in Marseille mit großartiger Aussicht auf Hafen und Meer versuchte er sich bei der Ausarbeitung seiner Reiseaufzeichnungen zum ersten Male als Schriftsteller. Seine Beobachtungen sind nicht immer sonderlich tief, aber nie langweilig. Auf diesen Reisen erwacht in dem künftigen Parkschöpfer von Muskau die Liebe zur Natur und zur Gartenkunst, wenn sie auch zunächst noch überschattet wird durch seine jugendliche Begeisterung für rauschende Geselligkeit und absonderliche Reiseerlebnisse. In Rom wird er vom Papst in Audienz empfangen, was ihn jedoch nicht hindert, auch bei dessen Gegenspieler, dem französischen General Miollis, dem Präsidenten des Kirchenstaates, zu verkehren. Auf die Nachricht von einem Ausbruch des Vesuvs eilt er nach Neapel, besteigt mit einer heiteren Gesellschaft den Berg bis zum Kraterrand und erlebt nicht ohne Gefahr das wundervolle Schauspiel der andauernden nächtlichen Eruptionen. Bei der Bergbesteigung lernte Pückler die schöne Wiener Gräfin Julie von Gallenberg kennen, in die er sich leidenschaftlich verliebte. Sie führte ihn in die Gesellschaft von Neapel ein. Eines Tages war er beim russischen Gesandten eingeladen. Als man gerade zu Tische gehen wollte, ertönte von der See her dumpfer Kanonendonner. Englische Schiffe beschossen eine neapolitanische Flotte, die in den Hafen einlaufen wollte. "Niemand von uns", schreibt Pückler in seinen .Jungendwanderungen', "wollte dieses Schauspiel verlassen; der Gesandte befahl also, das Diner auf dem geräumigen Balkon anzurichten, was schnell bewerkstelligt wurde. Gemächlich bei Tische sitzend, sahen wir so, fast auf Kanonenschussweite, die ganze, fast eine Stunde dauernde Seeschlacht in dem schönen Golfe vor uns gleich einer Theatervorstellung mit an." Der König Murat feuerte selbst eine Kanone vom Hafen aus ab, traf aber nur eines seiner eigenen Schiffe. Den finanziellen Anforderungen, die der Verkehr in der großen Welt stellte, war Pücklers Reisekasse nicht gewachsen. Er verbreitete daher das Gerücht, - das der Wahrheit recht nahe kam, - er habe sich wegen allzu luxuriösen Lebenswandels mit seinem Vater verzankt und verfalle nun, aus reiner Freude am Wechsel, in das andere Extrem. "Auf diese Art", schreibt er an einen Freund, "erhalte ich mir so ziemlich das Relief, das der Reichtum in der Welt gibt, und erspare die Kosten dazu." Nur schweren Herzens trennte sich Pückler von dem heiteren Leben in Rom und Neapel, als er auf Befehl seines Vaters nach Muskau zurückkehren musste. Drei Jahre lang hatte er die Freude, die Ungebundenheit und die Verlockungen glanzvoller Geselligkeit genossen. Ein Leben mit dem Vater, der immer unleidlicher geworden war, erschien ihm jetzt unerträglich. Er floh von Muskau, so oft es anging. Bei einem Aufenthalt in Weimar wurde er von Goethe empfangen, der Gefallen an dem jungen Manne fand und sich eine Stunde lang mit ihm über Gartenkunst und Parkanlagen unterhielt. Zum Schluss sagte Goethe: "Verfolgen Sie diese Richtung. Sie scheinen Talent dafür zu haben. Die Natur ist das dankbarste, wenn auch unergründlichste Studium, denn sie macht den Menschen glücklich, der es sein will." Prophetische Worte des Dichters, die Pückler in seinem Herzen bewahrte und bewegte.

Pückler war 25 Jahre alt, als ihn der Tod seines Vaters 1811 plötzlich zum Herrn von Muskau machte. Die Standesherrschaft umfasste eine Fläche von mehr als fünfhundert Quadratkilometern mit fünfundvierzig Dörfern und dem Städtchen Muskau. Mit Feuereifer wollte der junge Herr sich sogleich auf seine Pläne zur Bewirtschaftung und Verschönerung seines Besitztums werfen, aber die kriegerischen Zeiten ließen das zunächst nicht zu. Er nahm am Freiheitskriege teil und kam bis nach Paris, wo er als Verbindungsoffizier zwischen dem Großherzog von Weimar und dem Zaren tätig war. Nach kurzem Aufenthalt in England kam er erst 1815 wieder nach Muskau zurück. Infolge der Bestimmungen des Wiener Kongresses musste Sachsen unter anderem auch den nördlichen Teil der Lausitz mit Muskau an Preußen abtreten. Dadurch kamen die Steinschen Reformen auch hier zur Auswirkung. Es gab eine Fülle von Prozessen, die Pückler schweren Schaden brachten. Noch Jahre danach stöhnte er: "Als der liebe Gott mich preußisch werden ließ, wandte er sein Antlitz von mir." Trotz seines Interesses für die Arbeiten in Muskau hielt er es nicht dauernd dort aus. Er war viel auf Reisen, häufig in Berlin. Durch absonderliche Einfälle erneuerte er immer wieder seinen Ruf eines extravaganten jungen Edelmannes. Er fuhr unter den Linden spazieren mit einer von vier gezähmten Hirschen gezogenen Kutsche und machte mit dem Luftschiffer Reichhard einen Ballonaufstieg, bei dem beide in der Nähe von Potsdam unsanft landeten. Der Spaß kostete ihn sechshundert Taler. Undenkbar war für Pückler ein Leben ohne Frauen. Er besaß eine faszinierende Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht. Bis ins Greisenalter durchziehen sein Leben die seltsamsten Liebesabenteuer. Schon als Zwanzigjähriger träumte er von einer reichen Heirat. Nur wohlfundierter Reichtum, meinte er, verleiht Sicherheit im Leben und garantiert ein beständiges persönliches Glück. Alle Welt war überrascht, als er sich im Jahre 1816 mit Lucie von Hardenberg, der Tochter des Staatskanzlers, verlobte. Sie war mit einem Grafen von Pappenheim verheiratet, lebte aber von ihm getrennt. Zur Zeit der Verlobung mit Pückler war sie vierzig Jahre alt, neun Jahre älter als er, hatte eine neunzehnjährige Tochter und eine erwachsene Pflegetochter. Pückler scheint kurze Zeit geschwankt zu haben, ob er die Mutter oder die Tochter heiraten sollte. Er entschied sich für die Mutter. Während Lucie in Berlin ihre Scheidung betrieb, richtete Pückler in Muskau einen standesgemäßen Haushalt ein. Die Briefe, die er ihr von dort schrieb, sprechen wenig von Leidenschaft, viel von einer herzlichen Übereinstimmung der beiden in Fragen des Geschmacks und der ganzen Lebensauffassung, am meisten von Schulden. Unentwegt predigt Pückler sich selbst und Lucie Sparsamkeit. Die Praxis sah anders aus. Nichts Minderwertiges darf ihm ins Haus kommen. Erstklassige Kutschwagen gab es nur in England; also bezieht er sie von dort, desgleichen die Wagen- und Reitpferde. Kostbares Glas lässt er aus Boppard am Rhein kommen, aus Paris Kristall und Gipsabgüsse nach antiken Statuen, deren Transport allein fünfhundert Taler kostet. Er plant, in Muskau jährlich dreitausend Ananas zu ziehen, die in Berlin verkauft werden sollen; die jungen Pflanzen dazu muss Lucie ihm aus Sanssouci besorgen. Bei äußerster Einschränkung beziffert er das erforderliche höhere Hauspersonal - ohne die Menge des Gesindes - auf siebzehn Personen, darunter vier Zofen. Am meisten beschäftigt ihn die Gestaltung des Parks, für den er große Pläne hat. Lange Zeit beschäftigt er bei den Parkarbeiten täglich einhundertzwanzig Arbeiter. Die Gesamtkosten für die Anlage des Muskauer Parks, wie sie ihm vorschwebt, taxiert er auf zweihunderttausend Taler. Zu Beginn des Sommers 1817 war endlich Lucies Scheidung erfolgt. Sie zog im Juli nach Muskau; die offizielle Hochzeit fand jedoch erst im Oktober statt. Pückler hatte seine Frau von Anfang an nicht im Zweifel darüber gelassen, dass sie eheliche Treue im üblichen Sinne nicht von ihm erwarten dürfte. Schon während der Verlobungszeit zeigte er eine mehr als väterliche Liebe zu Lucies Tochter Adelheid, und bald darauf war es ihre Pflegetochter Helmine, für die er in heftiger Leidenschaft entflammte. Die Zeit der Hochzeitsreise mit Lucie, die sie zum größten Teil in Paris verbrachten, wurde ihm durch die Trennung von Helmine verbittert. Um sich in diesen Wirrnissen, die übrigens seine Liebe zu Lucie in keiner Weise minderten, zu zerstreuen, ging er im nächsten Jahr nach Aachen, wo der erste Kongress der Heiligen Allianz stattfand. Von keinerlei amtlichem Auftrag beschwert, tummelte er sich unter den dort versammelten Herrschern und Staatsmännern wie unter seinesgleichen. Der Kaiser von Österreich empfängt ihn in Privataudienz, und der König von Preußen nimmt ihn in sein Gefolge auf. Er plaudert mit Wellington über Pferdezucht und findet Lord Castlereagh den bestaussehenden Mann von allen, wie ein prachtvolles Bild aus der Zeit Ludwigs des Vierzehnten. Lady Castlereagh imponiert ihm durch ihre groteske Erscheinung, die Gräfin Schuwaloff durch ungeheure Perlen und ein phantastisches Diadem aus Diamanten. Auch Madame Recamier war da. Eine andere schöne Pariserin, Sophie Gay, macht Pückler leidenschaftliche Liebeserklärungen; sie behauptet, er sei viermal so kokett wie die koketteste Frau, über alle seine Erlebnisse schreibt er an Lucie unglaublich lange Briefe, oft mehrmals am Tag. Sie bekommt auch eine ausführliche Schilderung der Reize von Madame Gay, allerdings mit dem Zusatz, seine neue Freundin habe leider schlechte Zähne, und er könne sich darum nicht dazu entschließen, sie zu küssen. Pückler verfolgte auf dem Kongress auch sehr reale persönliche Ziele. Durch seinen Schwiegervater hoffte er, einen hohen diplomatischen Posten zu bekommen. Besonders Konstantinopel reizte ihn. Dort wollte er nach orientalischer Sitte wie ein Pascha leben. Aber Fürst Hardenberg zeigte sich kalt, und auch Pücklers spätere Bemühungen um Madrid und Paris führten nicht zum Ziele. Zwar hatte er das Wohlwollen des Königs, fand aber heftige Gegner in den reaktionären Kreisen um den Kronprinzen, die ihn wegen seiner liberalen Gesinnung hassten und alle seine Pläne durchkreuzten. Eine Entschädigung für diese vergeblichen Hoffnungen wurde ihm im Jahre 1822 zuteil durch die Erhebung in den Fürstenstand. Mit dieser Auszeichnung eines sächsischen Adligen hoffte Preußen, in den neuerworbenen Gebieten Sympathien zu gewinnen. Pückler fühlte sich geschmeichelt und war hoch erfreut. Aber der neue Rang erforderte auch ein entsprechendes Auftreten und verursachte neue Aufwendungen. Allein das Fürstendiplom kostete viertausend Taler. Pücklers finanzielle Lage hatte sich von Jahr zu Jahr verschlechtert. Auf Muskau lag jetzt eine Schuldenlast von fünfhunderttausend Talern. Seine Einkünfte waren auf zwölftausend Taler im Jahr gesunken. Trotzdem gab er regelmäßig wenigstens das drei- bis vierfache dieser Summe aus. Er hatte sich Hoffnungen auf eine Erbschaft beim Tode seines Schwiegervaters gemacht. Als aber Fürst Hardenberg im Jahre 1822 mit zweiundachtzig Jahren starb, stellte es sich heraus, dass er Lucie enterbt, seiner Geliebten aber immerhin fünfzigtausend Taler vermacht hatte. Trotz dauernder Ansätze zur Sparsamkeit konnten weder Pückler noch Lucie sich so einschränken, wie die Lage es verlangte. Vor allem die Arbeiten um Park verschlangen große Summen. Aber gerade hierin konnte er sich am wenigsten zu Einschränkungen verstehen. Das ganze Leben, meinte er, würde für ihn jeden Sinn verlieren, wenn er diesen seinen Lieblingsplan aufgeben müsste. Um alle diese Schwierigkeiten mit einem Schlage zu beheben, fanden schließlich beide einen höchst einfachen Ausweg: Die Scheidung und Pücklers Wiederverheiratung mit einer reichen Erbin. Es ist nicht ganz klar, von wem der Gedanke ausging. Lucie war es jedenfalls, die ihn zuerst offen aussprach: "Es ist Zeit, den Entschluss ins Leben treten zu lassen, den ich, mein über alles geliebter Freund, wie Du weißt, schon längst gefasst habe. Er heißt Trennung - und Trennung von Dir aus zärtlichster Liebe." Sie kämpften lange mit dem Entschluss, beide redeten sich mehr und mehr ein, dem anderen dies Opfer schuldig zu sein, und beide wurden mehr als einmal wieder schwankend. Als sich aber durchaus kein anderer Ausweg zeigen wollte, leiteten sie die Scheidung ein. Auch jetzt war es keineswegs Pücklers Absicht, sich endgültig von seiner Frau zu trennen. Mit kindlichem Optimismus meinte er, es werde sich schon irgendwie ein Weg finden lassen, mit beiden Frauen, der alten wie der neuen, gemeinsam und sorgenfrei zu leben. Seine ersten, nicht allzu eifrig betriebenen Versuche in Berlin überzeugten ihn, dass er in Deutschland kaum zu dem gewünschten Erfolg kommen würde. Er beschloss darum, sein Glück in England zu versuchen. Briefe eines VerstorbenenAnfang September 1826 reiste Pückler von Muskau ab. Lucie begleitete ihn bis Bautzen. Der Abschied war herzzerreißend. Schon aus Dresden schrieb er ihr: "Gott gebe uns bald ein so freudiges Wiedersehen, als der Abschied traurig war." Pückler verstand sich auf die Kunst, angenehm zu reisen. Er benutzte einen bequemen englischen Wagen, in dem man eine unglaubliche Menge von Gepäckstücken verstauen und doch nachts behaglich schlafen konnte. In Weimar stattete er Goethe einen Besuch ab, der ihn in ein langes Gespräch über Walter Scott und Lord Byron verwickelte und seinen Besuch in Muskau in Aussicht stellte. Pückler berichtete darüber an Lucie: "Er sagte mir dann auch viel Gütiges über Muskau und mein dortiges Streben, mild äußernd, wie verdienstlich er es finde, den Schönheitssinn zu wecken, es sei auf welche Art es wolle, wie aus dem Schönen dann immer auch das Gute und alles Edle sich mannigfach von selbst entwickele." Die Seefahrt von Rotterdam nach London war stürmisch; Pückler wurde seekrank. Statt der üblichen 20 Stunden brauchte das Schiff doppelt so lange und blieb zuletzt noch auf einer Sandbank in der Themsemündung liegen. Erst mitten in der zweiten Nacht ging es an der London Bridge vor Anker. Pückler hatte zu Hause alle verfügbaren Werte flüssig gemacht, um in England als deutscher Fürst standesgemäß auftreten zu können. Er war jetzt 41 Jahre alt, noch immer eine blendende jugendliche Erscheinung, ein charmanter Plauderer und Weltmann. So waren eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, um sein Vorhaben zu einem glücklichen Ende zu führen. Gleich zu Anfang gab es freilich ein ärgerliches Ereignis. In der Londoner Presse erschien eine von Berlin inspirierte Zeitungsnotiz, nach der Pückler sich um die sagenhaft reiche Witwe des Negerkönigs Christoph von Haiti bewerben wollte. Er dementierte energisch, aber seine Freiersabsichten waren damit in ein seltsames Licht gerückt. Im Februar lernte er eine Miss W. kennen, die ersichtliche Herzensgüte mit einer an Dummheit grenzenden Beschränkung des Geistes verband. Gerade darum hielt Pückler sie für seine Zwecke für recht geeignet. Aber bald stellte sich heraus, dass die Hauptsache, der Reichtum, bei ihr höchst unsicher war, und sogleich ließ er das Projekt fallen. "Mein Stolz leidet bei dieser Frauensucherei gar sehr", schreibt er nach dieser ersten Erfahrung an Lucie, "und ich fürchte, dieses unüberwindliche Gefühl wird mir noch sehr hinderlich sein." Kurz danach bricht er in den Klageruf aus: "Ach Schnucke (Pücklers Kosename für Lucie), hättest Du doch nur 150.000 Taler, ich heiratete Dich gleich wieder!" Drei Monate später hat er gleich vier zur Auswahl: Eine hübsche Doktorstochter mit 50.000 Pfund, eine Kaufmannstochter, sehr hübsch, gut und dumm mit 40.000, eine vornehme Hässliche mit 100.000 und eine sanfte, hübsche Vornehme mit 25.000. Aber für keine kann er sich entscheiden. "So lange es irgend angeht, keine Übereilung! Ist es Matthäi am letzten, nun dann muss es sein, und ich werde mich immer über alles trösten, was Gottes Wille ist." Zu allem Unglück verliebt er sich auch wirklich, aber nicht in eine seiner Heiratskandidatinnen, sondern in die Sängerin Henriette Sonntag. Pückler kannte sie schon von Berlin her. Damals nannte er sie ein richtiges kleines Racker, das eine allerliebste Mätresse abgeben müsste. "Wäre ich der König, so würde ich mir eine Fantaisie für sie erlauben." Sie war jetzt eine gefeierte Schönheit und stand als Sängerin auf der Höhe ihres Ruhmes. Für eine Theaterloge musste Pückler 80 Pfund bezahlen. Eine tiefe Leidenschaft packte ihn, gegen die auch Henriette nicht kalt blieb. Da machte er ihr einen regelrechten Heiratsantrag. Die Antwort war niederschmetternd: "Ich habe mich von einem Gefühl hinreißen lassen, das mich seltsam verblendet hat. Ich habe einen Augenblick vergessen können, dass unauflösliche Pflichten mich binden, ja, dass ich einen anderen wahrhaft und innig liebe, wenngleich die Zeit der Leidenschaft für ihn vorbei ist. Ich bin aus einem Traum erwacht, und nichts kann midi von nun an wieder dahin zurückführen. Wir müssen von diesem Augenblick an für immer vergessen, was geschehen ist." Pückler war tief erschüttert und brauchte lange Zeit, um wenigstens äußerlich über dieses Erlebnis hinwegzukommen. Ein Jahr nach seiner Ankunft in England glaubte er endlich, die Richtige für seine Heiratspläne gefunden zu haben, die Tochter eines schwerreichen Juweliers. Der Vater fühlte sich geschmeichelt, einen Fürsten zum Schwiegersohn zu bekommen, und auch die Tochter zeigte lebhafte Neigungen für Pückler. Alles schien in Ordnung, da kommt plötzlich der Vater bestürzt zu ihm und erklärt, alles sei aus. Seine Tochter habe erfahren, dass Pückler sich nur zum Schein von seiner Frau habe scheiden lassen, und danach könne von der Heirat keine Rede mehr sein. Pückler bemüht sich, die Situation zu retten, und der Vater versucht zu vermitteln, aber alles ist vergebens. "Der Papa", schreibt Pückler, "nahm mit Tränen in den Augen von mir Abschied, und ich von seinen 200.000 Pfund Sterling." Im Grunde war es die Liebe zu Lucie, die Pückler bei allen seinen Versuchen am Erfolg hinderte. Auf seinem Schreibtisch stand stets ihr Bild, mit dem er einen wahren Kult trieb, und in der Gesellschaft machte er aus seiner Neigung zu ihr nie einen Hehl. Der preußische Gesandte von Bülow sagte zu ihm: "Fürst, diese Sentimentalität tut Ihnen mehr Schaden, als Sie glauben." Pückler erwiderte darauf: "Lieber Bülow, nur Judas verriet seinen Herrn um Silberpfennige." Zahlreiche Brief stellen belegen es, dass diese "Sentimentalitäten" schließlich stärker waren als sein Wille zur neuen Heirat. "Soviel ist gewiss: Hors de Schnucke point de salut! Was hilft mir ein schöner Park, wenn ich ihn nicht von der Schnucke bewundern lassen und mich mit ihr darüber zanken kann? Was hilft mir das Sehen fremder Länder, wenn ich meine Bemerkungen, meine Freude nicht der Schnucke im Augenblick mitteilen und an ihrem Mitgenuss mich erfreuen kann! Tout est mort sans elle." Diese unbändige Lust zur Mitteilung all seiner Erlebnisse an die geschiedene und noch immer geliebte Frau macht ihn zum Schriftsteller. Seine Briefe schwellen immer mehr an; einer war 43 Bogen lang. Er hat die Gabe des geborenen Reiseschriftstellers, die Details des Reiselebens mit Behagen zu genießen und die gleiche Freude beim Niederschreiben noch einmal zu empfinden. Nichts ist ihm unbedeutend oder belanglos. Das Frühstück in einem Dorfgasthof oder die Etikettefragen bei einer Abendgesellschaft sind ihm ebenso interessant wie ein Besuch bei Rothschild, ein Diner mit Walter Scott oder das Schiff des Nordpolfahrers Parry. Allgemeine Betrachtungen liegen ihm nicht; aus tausend lebendigen Einzelbeobachtungen formt sich in seinen Schilderungen das Bild Englands, seines Gesellschafts- und Staatslebens, der Persönlichkeiten und Zustände. Sein Urteil ist keineswegs beeinflusst durch eine vorgefasste Sympathie des Autors zu seinem Gegenstand. Eher ist bei Pückler nach seinen Erfahrungen mit reisenden Engländern auf dem Kontinent das Gegenteil der Fall. Auch jetzt bleibt er skeptisch und kritisch, bemüht sich aber um strenge Wahrhaftigkeit. Als Liberaler geißelt er den Hochmut der englischen Lords. Wenn sich die Aristokratie nicht von Grund aus ändert, ist ihre Rolle nach Pücklers Meinung in fünfzig Jahren ausgespielt. Die zukunftsreichen Elemente der britischen Nation sieht er im Bürgertum und im Landadel. Hier fand er gesunde nationale Traditionen, ein schönes Familienleben, anständige Gesinnung und Gastfreundschaft. Mit der Geistlichkeit kann er sich in England ebenso wenig befreunden wie in anderen Ländern. Die englische Politik kritisiert er scharf. Als begeisterter Verehrer Napoleons ist er empört über die Behandlung, die England ihm zuteil werden ließ. Aber von einem Besuch im Parlament ist er ehrlich begeistert. "Dieser doppelte Senat des englischen Volkes mit allen menschlichen Schwächen, die mit unterlaufen mögen, ist etwas Großartiges - und indem man sein Walten von nahem sieht, fängt man an zu verstehen, warum die englische Nation bis jetzt noch die erste auf der Erde ist." Als Pücklers Hoffnungen auf Verwirklichung seiner Heiratspläne immer mehr schwanden, packte ihn wieder die Reiselust. Er durchstreift England, Wales und Irland. Als Kenner genießt er die vortrefflichen englischen Landstraßen. Zu Pferde und auf Fußwanderungen dringt er auch in abgelegene Gegenden vor. Er besucht alle Orte, die den Ruhm Old Englands ausmachen: Stratford, Eaton College und Oxford, die Kathedralen von Salisbury, York und Canterbury. Die Gebirge von Wales vergleicht er mit dem Riesengebirge, findet sie aber unendlich grandioser. Auf dem Gipfel des Snowdon trinkt er eine Flasche Champagner auf Lucies Wohl. In den Ruinen von Tintern Abbey sinnt er über die Frage nach, warum Ruinen die menschliche Seele weit tiefer ergreifen als vollendete architektonische Kunstwerke. Schon in Deutschland hatte Pückler die Werke der bekannten englischen Gartenkünstler studiert, einen von ihnen, Repton, ließ er sogar nach Muskau kommen. Jetzt hat er endlich Gelegenheit, die berühmten englischen Parkanlagen im Lande selbst kennenzulernen, und er gibt sich diesem Studium methodisch und mit Eifer hin. Er ist begeistert und gesteht es offen ein. Gleich in London entzückt ihn der Regent Park, besonders durch seine Wasserpartien. "Hier hat die Kunst das schwere Problem völlig gelöst, in scheinbar frei wirkender Natur nicht mehr bemerkt zu werden. Eine so reizende Landschaft wie diese, mit hervorragenden Hügeln in der Ferne und umgeben von einem meilenlangen Zirkus prachtvoller Gebäude ist gewiss eine der Hauptstadt der Welt würdige Anlage." Er sieht dann den Park und das Schloss von Warnick, dessen dunkle Steinmasse sich über uralten Zedern vom Libanon, Eichen und Linden senkrecht aus den Felsen am Ufer des Avon erhebt. In einem Park bei Glengariff gewinnt er einen der Grundgedanken für seine eigenen Arbeiten in Muskau: "Ein vollkommener Park oder, mit anderen Worten, eine durch Kunst idealisierte Gegend soll gleich einem guten Buche wenigstens ebensoviel neue Gedanken und Gefühle erwecken, als sie ausspricht." Mit der Rückkehr von Irland beendete Pückler seinen Aufenthalt auf den britischen Inseln. Anfang 1829 reist er von Dover über Paris in die Heimat zurück. In Frankfurt fehlen ihm die sechzig Taler für einen Eilpostwagen nach Leipzig. Noch nach Meißen schickt ihm Lucie fünfzig Taler, ein Pferd und einen Pelz entgegen. Am 10. Februar kam er in Muskau an, genau so, wie er es ihr in einem Brief vorausgesagt hatte: "Nicht ein Haar anders, als er ausging, stets ein großer Libertiner, ein großer Narr und ein großes Kind."

Den eigentlichen Zweck seiner Reise hatte Pückler verfehlt. Bei der Abfahrt von Dublin dachte er in einer schönen Mondnacht über sein Schicksal nach. Zwei Lebensjahre schienen ihm vergeudet, umsonst die kummervolle Trennung von Lucie, viel Geld war nutzlos vertan. Grund genug zu melancholischen Betrachtungen. "Indessen, ich ließ mich nicht ganz dadurch niederbeugen . . . Etwas Nutzen fällt doch immer mit ab, und auch ich habe viel in diesen zwei Jahren in anderen Rücksichten profitiert, ich bin in vielem klarer und fester geworden, habe mir viele neue Erinnerungen gewonnen, bin ein perfekter Gärtner geworden." Ein weiteres Ergebnis der Reise stellte sich erst nachträglich heraus. Sein Freund Varnhagen von Ense bestimmte ihn, seine Reisebriefe zu veröffentlichen. Die nächsten Monate benutzte Pückler zur Redaktion des Ganzen; nur die allzu persönlichen Stellen, besonders die Details der Heiratsprojekte, wurden ausgeschieden, anderes aus den Tagebüchern ergänzt. Dann erschien das Werk bei Hallberger in Stuttgart unter dem Titel "Briefe eines Verstorbenen. Ein fragmentarisches Tagebuch aus Deutschland, Holland und England, geschrieben in den Jahren 1826 bis 1829." Seltsamerweise enthalten die beiden zuerst erschienenen Bände den zweiten Teil der Reise; die beiden letzten mit der ersten Hälfte der Briefe erschienen 1831. Die Anonymität wählte Pückler aus Rücksicht auf seine Stellung am Hofe. Aber das war nur eine Formsache, bald kannte jeder den Verfasser. Der Erfolg war ungeheuer. Goethe, sonst kein milder Richter zeitgenössischer Literatur, schrieb eine seitenlange Besprechung, die mit den Worten begann: "Ein für Deutschlands Literatur bedeutendes Werk. Hier wird uns ein vorzüglicher Mann bekannt." In Berlin waren die "Briefe eines Verstorbenen" die Sensation des Tages. Sie wurden am Hofe vorgelesen, die Zeitungen brachten lange Kritiken, bald war kein Exemplar mehr zu haben. Man rühmte den geistvollen und zugleich lässigen Stil, der an Heines "Reisebilder" erinnerte, das andere literarische Ereignis dieser Jahre. Eine englische und eine französische Übersetzung wurden vorbereitet. Auch einige Gegner fehlten nicht. So schrieb Ludwig Börne, dem der liberalisierende Fürst noch zu aristokratisch war, in seinen "Briefen aus Paris" den lapidaren Satz: "Keine Hoffnung, dass Deutschland frei werde, ehe man seine besten lebenden Philosophen, Theologen und Historiker aufknüpft und die Schriften des Verstorbenen verbrennt." Aber solche vereinzelten Stimmen erhöhten für das Publikum nur den pikanten Reiz des Werkes. Varnhagen schrieb an Pückler: "Solch ein glänzender Erfolg ist für einen Deutschen innerhalb und außerhalb Deutschlands unerhört und dürfte den aufgeregtesten Ehrgeiz befriedigen." Andeutungen über LandschaftsgärtnereiPücklers Ehrgeiz war befriedigt, sein Tätigkeitsdrang suchte nach neuen Zielen. Zunächst beschäftigten ihn Wirtschaft und Park von Muskau. Er bemühte sich, den Ertrag seiner Alaungruben zu steigern, die mit achttausend Zentnern Jahresförderung damals zu den bedeutendsten in Europa gehörten. Dann prüfte er, was in der Zeit seiner Abwesenheit unter Lucies Leitung im Park geschaffen worden war. Nicht alles fand seinen Beifall. Schließlich begann er eine literarische Arbeit, die ihn schon lange beschäftigte, ein Buch über die Grundlagen der Parkgestaltung, dem er den bescheidenen Titel "Andeutungen über Landschaftsgärtnerei" gab. Er vereinigte darin die Erfahrungen seiner eigenen Arbeiten in Muskau mit den Anregungen, die er auf seinen Reisen in England und anderen Ländern gewonnen hatte. Die Parkleidenschaft packte ihn schon in jungen Jahren und begleitete ihn bis an sein Ende. Sie ist der einzige feste Pol in diesem rastlosen Leben. "Wer mich ganz kennen will," schrieb er einmal, "muss meinen Park kennen, denn mein Park ist mein Herz." Pückler ging nicht von vorgefassten Theorien aus. Seine Anschauungen entwickelten sich organisch durch viele Jahrzehnte. Anfangs war auch sein Park in Muskau nicht frei von manchen seltsamen Dingen im Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts. So berichtete er einmal während der Verlobungszeit begeistert an Lucie, er habe soeben eine sehr gute Acquisition für die Einsiedelei gemacht, einen sechs Fuß hohen alten Gardisten mit ungeheurer Nase und schrecklichem Aussehen. Laut Kontrakt musste der Unglückliche eine Mönchskutte mit langem Bart und einem Strick um den Leib tragen und durfte die Einsiedelei nur montags verlassen, um sich im Städtchen Nahrungsmittel zu kaufen. Dafür erhielt er freie Wohnung, Holz und Licht und jährlich fünfzig Taler, dazu alle drei Jahre eine neue Kutte. Pückler hat solche Absonderlichkeiten später selbst verurteilt, ebenso wie architektonische Spielereien in gotischem Stil, von denen er sagte, sie wirkten wie "kindisches Alter". Die räumliche Ausdehnung des Parkes ist nach Pücklers Ansicht nicht entscheidend. Gerade hierin kann der Gartenkünstler oft erstaunliche Wirkungen hervorzaubern, indem er auch auf beschränkter Fläche durch geschickte Gliederung den Eindruck der Weiträumigkeit erzielt. Für unentbehrlich hält er dagegen eine feste äußere Umschließung, die freilich möglichst unsichtbar bleiben soll. Sie ist nicht nur aus praktischen Gründen notwendig, sondern sie allein gibt erst ein Gefühl der Heimlichkeit, des gesicherten Besitzes, das dem Beschauer den Genuss der Schönheit verdoppelt. In diesem Rahmen hat der Gartenkünstler die Elemente seines Wirkens harmonisch zu ordnen. Diese Elemente sind im Grunde nur wenige: Rasenflächen, Baumgruppen, Wasser, Wege und Gebäude. "üppiger frischer Rasen", schreibt Pückler, "ist der Landschaft, was der Goldgrund alten Heiligenbildern, auf dem sich die treuen, liebevollen Gesichter noch einmal so anmutig ausnehmen." Im Pleasure Ground, dem Übergangsgebiet von Schloss und Gärten zum Park, ist es der glatte, smaragdgrüne Rasenteppich, den man bei verständiger Behandlung in Deutschland genau so gut erzielen kann wie in England, in der freien Parklandschaft dagegen die weiten Flächen des nur von wilden Blumen durchwirkten, breit hinflutenden Grases, "in dem der Wind wollüstig wühlt wie der Jüngling im Haar der Geliebten." Glücklich ist der Mann, dem seine Vorfahren hohe Wälder und einzeln stehende uralte Bäume hinterlassen haben. "Er erblicke sie nie ohne Ehrfurcht und Freude und halte sie hoch wie seinen Augapfel, denn alles beinahe schafft Geld und Macht, aber kein Krösus und kein Alexander vermögen die tausendjährige Eiche in ihrer Majestät wieder herzustellen, wenn der arme Tagelöhner sie einmal gefällt hat." Ein alter Baum ist für Pückler ein hohes Heiligtum. "Dennoch aber weiche das Einzelne, wo es nottut, auch hier immer dem Ganzen." Denn nicht selten kommt es vor, dass man im wörtlichen Sinne vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Dann muss man sich doch entschließen, einige seiner Lieblinge zu opfern, wenn es nicht möglich ist, sie zu verpflanzen. Selbst fast hundertjährige Eichen, sagt Pückler, kann man noch umpflanzen. Es kostet ungeheure Mühe und sehr viel Geld, aber der wahre Gartenkünstler wird solche Opfer nicht scheuen. Wasser in jeder Form, als schimmernde Seefläche, als murmelnder Bach, selbst als Springbrunnen kann den Reiz einer Landschaft unendlich erhöhen. Aber auch hier muss die Hand des Menschen eingreifen, um alles dem Ganzen einzuordnen, und am schwierigsten ist die Aufgabe dort, wo es gilt, dies kostbare Element künstlich zu schaffen. Nur sorgsames Studium der Natur kann hierbei befriedigende Ergebnisse bringen. Die Wege des Parks schließlich sind dazu da, den Betrachter mit unsichtbarer Hand auf die schönsten Stellen hinzuführen, ihn nicht nur Einzelheiten, sondern das Ganze kennen und verstehen zu lehren. Auch der vollendete Park bedarf dauernder Pflege, denn er ist ja kein abgeschlossenes, fixierbares Werk, sondern ein lebendiger Organismus. Das Werkzeug bei der Anlage ist der Spaten, gleichsam der Pinsel oder Meißel des Gartenkünstlers. Das Hauptwerkzeug beim Erhalten und Fortarbeiten ist die Axt. Sie darf keinen Winter ruhen, muss Raum, Licht und Luft schaffen und die ewig sich erneuernde Natur in der Form halten, die der Parkschöpfer ihr vorschreibt. Pücklers Landschaftsästhetik geht also keineswegs von Rousseau aus, der die Natur nur dort gelten lässt, wo sie unberührt vom Menschen ist. "Natur, durch Kunst veredelt" ist für Pückler das Ziel seines Strebens. Er leugnet nicht, dass auch die wilde, ungebrochene Natur tiefe Empfindungen hervorrufen kann. Aber wahrhaft geliebt wird die Natur von ihren Freunden erst dort, "wo sie mit der schaffenden Hand des Menschen vereint erscheint, wie ja der rohe Edelstein auch durch die Politur erst seine höchste Schönheit erlangt."

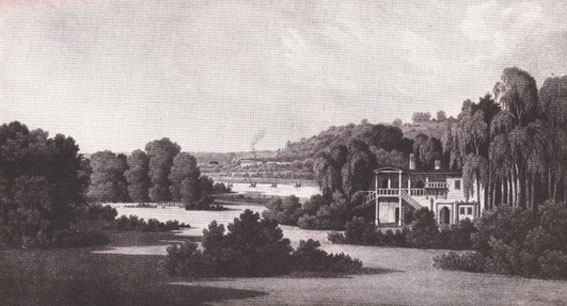

Von diesen Grundsätzen ließ sich Pückler bei der Anlage des Muskauer Parkes leiten. Er hatte gewaltige Schwierigkeiten zu überwinden. Mehr als die Hälfte der neunhundert Hektar, die er für seine Pläne brauchte, gehörten ursprünglich nicht zu seinem Besitz. Er musste sie kaufen, ließ eine ganze Straße von Muskau niederreißen, um die erwünschte Erweiterung des Parkes nach Westen zu ermöglichen. Alte Festungswälle wurden gesprengt und Gräben zugeschüttet. Zum Flussbett der Görlitzer Neiße, die das Parkgelände durchquert, ließ er einen eintausendachthundert Meter langen Nebenarm graben, der zwei Seen bildete und das Schloss mit breiten Wassergräben umgab. Den bedeutendsten Baumeister seiner Zeit, Schinkel, gewann er für ein gewaltiges Bauprogramm, doch blieb der größte Teil von dessen Plänen auf dem Papier, da die Mittel nicht ausreichten. Ein Edelmann soll sich nach Pückler nicht scheuen, auch am industriellen Erwerb teilzunehmen. Die Anlagen, die er in seiner Gutswirtschaft vorfand, hat er aus dem Park nicht verbannt. Nur achtet er darauf, dass auch sie sich dem Ganzen einordneten. Er betrieb eine große Mühle, eine Brauerei und Brennerei und mehrere Eisenhämmer. Die Alaungruben des Parks lieferten ihm lange Zeit einen großen Teil seiner Einnahmen. Auf Anregung von Lucie wurden die heißen Quellen der Alaungruben zur Anlage eines Thermalbades benutzt. Es entstand ein regelrechter Kurbetrieb mit Brunnenpavillon, Kurhaus und Wohnungen für die Badegäste. Der Schriftsteller Friedrich Förster hat im Jahre 1832 als erster eine ausführliche Schilderung des Muskauer Parks gegeben. Er schreibt darin: "Die Natur hat sich dankbar gegen den erwiesen, der sich ihrer in ihrer Dürftigkeit so freigebig und mit so vieler Liebe annahm. Das Nadelholz ist verschwunden, die Hügel sind mit Laubholz bedeckt, aus dem sich der Ahorn, die Ulme, die Eiche mit beherrschenden Gipfeln hervorheben; in gefälligen Windungen durchströmt der Fluss einen grünen Wiesengrund, durch Abzugsgräben sind Wasserfälle, kleine Seen, Springbrunnen gebildet, und in die Gegend ist eine Mannigfaltigkeit der Ansichten gebracht, dass man auf den Spaziergängen durch den Park durch eine Bildergalerie der schönsten Claude Lorrains, Poussins und Ruisdaels zu gehen meint. Sehr oft war ich versucht zu glauben, der Fürst habe, wie man zur geselligen Unterhaltung lebende historische Bilder nach berühmten Gemälden stellt, hier lebende Landschaften nach bekannten Meisterbildern angeordnet, und in gewisser Rücksicht ist dies auch der Fall. Der Fürst verfährt bei seinen Anlagen ebenso wie ein geistreicher poetischer Landschaftsmaler, wie unser Schinkel bei seinen Kompositionen verfährt; wie dieser auf der Leinwand, so verfügt er in der Landschaft über Seen, Flüsse, Wasserfälle, Rasenplätze, Baumgruppen, Brücken und Mühlen, die er zu seinen landschaftlichen Partien nach Belieben verwendet." Tutti FruttiDie Verwaltung von Muskau und Pflichten am Hofe verlangten oft Pücklers Anwesenheit in Berlin. Auch hier führte er gemeinsam mit Lucie ein glänzendes Haus. Beide schlössen sich eng an Varnhagen und dessen Frau an. Pückler verehrte die geistvolle Rahel und schickte ihr oft Ananas, Wild oder das berühmte Muskauer Bier. Bei Varnhagens lernte er eine ehrgeizige Frau kennen, die sich mit exaltierter Heftigkeit um seine Freundschaft bewarb: Bettina von Arnim. Varnhagen schrieb von ihr: "Bettina hat eine Art von Wut auf bedeutende geistreiche Männer und möchte sie alle abnagen, die Knochen dann den Hunden hinwerfen." Erst waren Beethoven und Goethe ihre Opfer, dann Schleiermacher; nun lockte sie der literarische Ruhm des Fürsten. Pückler verhielt sich reserviert, aber sie verfolgte ihn bis nach Muskau. Der unerwartete Erfolg der "Briefe eines Verstorbenen" hatte Pückler sein literarisches Talent bestätigt. Er beschloss, zu dieser Schilderung englischer Sitten und Zustände ein deutsches Gegenstück zu schreiben und nannte es "Tutti Frutti". Um ungestört arbeiten zu können, hatte er in Muskau eine Tageseinteilung getroffen, die ihm höchst zweckmäßig erschien. Er schlief bis drei Uhr nachmittags, trank Tee, ritt aus und erledigte Geschäfte. Um acht Uhr wurde gespeist, dann kam die Plauder- oder Lesestunde mit Lucie. Gegen Mitternacht zog er sich zurück und arbeitete bis 7 Uhr morgens. Durch zehn Zigarren hielt er sich munter. "Tutti Frutti" lässt sich kaum in eine der üblichen Literaturgattungen einordnen. Er zieht darin die Summe seiner Erlebnisse und Betrachtungen in den Jahren nach der Englandreise, schildert das Leben in der preußischen Hauptstadt und Provinz. Kaum verhüllte Selbstbiographie wechselt mit reiner Erfindung, romanhaften Elementen, politischen und religiösen Traktaten. Dabei hatte er das Pech, dass sich manche Personen gerade dort getroffen und in ihrer Ehre gekränkt fühlten, wo er nur seine Phantasie hatte spielen lassen. Das Werk erschien 1834 in fünf Bänden und erregte einen "Höllenspektakel". Sein literarischer Wert kommt dem der "Briefe" nicht gleich, aber der Publikumserfolg war enorm. Eine zweite Auflage musste in Druck gegeben werden, bevor die erste überhaupt erschienen war. Pückler war über den Erfolg seiner Werke selbst am meisten verblüfft. Schrieb er anfangs nur aus Vergnügen an der Schriftstellerei, so kam bald auch die Freude an der zusätzlichen Geldquelle hinzu, nicht immer zum Vorteil seiner späteren Schriften, deren Umfang mehr und mehr wuchs. 1845 schrieb er an die Gräfin Hahn-Hahn: "Es ist mir so amüsantironisch vorgekommen, dass ich für meine bisherigen Scharteken zwischen dreißig bis vierzigtausend Taler gezogen habe, ich und in Deutschland, wo es Schiller und Herder und Jean Paul, selbst Vulpius nie soweit gebracht haben und Goethe erst am Ende seiner Laufbahn. Es war ein Sündengeld, ich habe es aber gut angewandt und meinem eigenen Vergnügen keinen Taler davon gegönnt, die einzig schickliche Buße bei ungerecht erworbenem Gut." Semilasso in AfrikaSchon lange verfolgte Pückler zwei Lieblingspläne: Eine Reise in andere Weltteile und die Teilnahme am nächsten Krieg gegen die Türken. Da der Türkenkrieg ausblieb, entschloss er sich zur Weltreise. Pückler war europamüde. Er nennt sich selbst auf dieser Reise "Semilasso", den Halbmüden. Die Skandale, in die ihn die Veröffentlichungen von "Tutti Frutti" verwickelt hatten, brachten ihm die ganze Enge der preußischen Verhältnisse zum Bewusstsein. Durch eine Reise nach Amerika, das damals gerade große Scharen deutscher Auswanderer anzog, hoffte er sich von all dem zu befreien. Wie Goethe seine italienische Reise, so begann auch Pückler seine größte Reise in Karlsbad, auch er heimlich. Erst von unterwegs teilte er Lucie seine wirklichen Absichten mit. Er reiste zunächst viel einfacher als auf der Fahrt nach England, selbst auf einen Diener wollte er verzichten. Ende Juli 1834 kam er in Paris an. Sophie Gay, seine alte Freundin vom Aachener Kongress, führte ihn in alle Salons ein. Madame Recamier brachte ihn mit Chateaubriand zusammen, "dem Vornehmsten im Reiche des Genius in Frankreich." Bei einem Diner traf er Balzac, "einen kleinen vergnügten Dicken mit großem Kopf und Kindergesicht .... sehr witzig in der Unterhaltung, ganz natürlich und anspruchslos." Das Königspaar empfing ihn in den Tuilerien. Pückler führte die Königin zu Tisch. Ludwig Philipp sagte ihm Schmeicheleien über die "Briefe eines Verstorbenen" und gab ihm eine Menge guter Ratschläge für die Reise nach Amerika, während Pückler Vorschläge für den Tuileriengarten machte. Durch eine Duellaffäre, die ihm eine missverstandene Stelle in "Tutti Frutti" eingetragen hatte, versäumte er den Termin zur Abreise nach Amerika. Ohne zu zögern, warf er den Plan der Amerikareise über den Haufen und beschloss, statt dessen nach Nordafrika zu gehen. Als Lucie ihn jammernd zur Heimkehr drängte, antwortete er: "Du bleibst Henne, ich Ente. Das kann kein Gott mehr ändern." Gemächlich reiste er durch Südfrankreich. Ein idyllisch gelegenes kleines Schlösschen bei Tarbes gefiel ihm so gut, dass er Lucie den Kauf vorschlug; hier könnten sie beide auch bei bescheidenen Einnahmen glücklich und sorgenlos leben. In den Pyrenäen blieb er fast zwei Monate, um schon hier den ersten Band seines neuen Reisewerkes fertigzustellen. Die Verlegerhonorare wurden ihm jetzt unentbehrlich. Tatsächlich konnte er einen großen Teil der Ausgaben für die neue Reise aus seinen Einnahmen als Schriftsteller decken.

Im Februar 1835 landet er in Algier. Erst wenige Jahre vorher hatte Frankreich mit der Eroberung begonnen. Das Land war noch keineswegs befriedet. Gerade diese Zustände reizten Pückler. Er interessiert sich brennend für die Anfänge der französischen Kolonisation, hat auch gleich eigne Vorschläge, wie man es besser machen könnte. In der soeben begründeten Fremdenlegion traf er viele Deutsche, teils ungestüme Jugendliche, teils gescheiterte Existenzen. Einen deutschen Legionär nimmt er als Sekretär und Reisebegleiter in seine Dienste. Es ist vor allem der Reiz des Exotischen, der den Europamüden fesselt. Das Volksgewühl in den Städten, das Leben der Franzosen zwischen arabischem Glanz und europäischkolonialem Komfort, die Reize der maurischen Baukunst faszinieren ihn. Das Leben hier kommt ihm vor wie eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht. An Bettina von Arnim schrieb er: "Als ich am Fuße eines Orangenbaums mich unter Veilchen neben einer frisch sprudelnden Quelle niedergelassen hatte, aus einer langen Pfeife mit der wollüstigen Bernsteinspitze den Dampf wohlriechenden Tabaks emporsteigen sah und mir nun noch den Himmel mit Houris angefüllt dachte, gefiel mir das orientalische Leben so wohl, dass ich, wäre es mir nur irgend möglich, meine preußischchristlichen Güter loszuwerden, große Gefahr liefe, hier Mohammedaner zu werden." Noch unberührter von europäischen Einflüssen fand Pückler das afrikanische Leben in Tunis. In den Ruinen von Karthago sann er über das Geschick Hannibals nach und verglich es mit dem Schicksal Napoleons. Die Beduinen erschienen ihm als eine der vollendetsten Formen des Menschentums; sie sind gastfreundlich, rechtschaffen und ritterlich und scheinen ihm Rousseaus Lehre zu bestätigen, dass der Mensch erst mit der Entfremdung vom natürlichen Leben verdorben wird. Zur Ansiedlung von Europäern hält er Tunesien für sehr geeignet. Er möchte, dass Deutsche, statt in Massen nach Amerika zu wandern, sich hier niederlassen und erwirkt vom Bey sogar eine besondere Zulassung für sie. Südöstlicher BildersaalBeim Abschied schenkte ihm der Bey von Tunis vier Ochsen, zwanzig Schafe, hundert Hühner und viele Zentner der verschiedensten Lebensmittel. Pückler benutzte dieses großzügige Geschenk, um damit seine überfahrt nach Malta zu bezahlen. Griechenland war sein nächstes Ziel. Im rauhen Winter durchstreift er die Gebirge des Peloponnes und macht dann eine ausgedehnte Kreuzfahrt durch die griechische Inselwelt. Er reist auf den Spuren des Odysseus und auf denen Lord Byrons und erlebt so das antike und das moderne Griechenland. Für beides fand er außerdem einen liebevollen Führer und Berater in dem Gesandten von Prokesch, einem schöngeistigen österreichischen Diplomaten der alten Schule. In Athen genoss Pückler nach dem entbehrungsreichen Leben in Afrika wieder die heitere Geselligkeit der diplomatischen Welt. Er traf hier zwei Herrscher, den jungen schönen König Otto von Griechenland und dessen Vater, König Ludwig I. von Bayern, der zu Besuch in Athen weilte. Beide empfingen ihn mit viel Entgegenkommen. Zu Ehren König Ludwigs wurde eines Abends die Akropolis mit bengalischem Feuer beleuchtet. Pückler war hingerissen von dem nächtlichen Schauspiel. "So musste ich diese Tempel zum ersten Male sehen, wie viel hätte ich verloren, wäre es anders gewesen! In der Glorie des strömenden Lichts, das selbst das Unkraut unter dem Portikus in Smaragde verwandelte, die gelblichen, wettergefleckten Säulen wie mit gebräuntem Gold überzog, die Weiße der chaotisch umhergeworfenen Marmortrümmer mit rötlich glühendem Schein verklärte, glaubte ich noch einmal die Schatten jener Geister an den Wänden hingleiten zu sehen, die seit Jahrtausenden hier in verkörperten Gedanken zu uns reden." Als er dann bei Tage die ehrwürdigen Bauwerke noch einmal besichtigt, prägt er den Satz: "Gebäude sind inhaltsschwere Worte, die die Vergangenheit zur Nachwelt spricht." König Otto hatte Pückler eine fast 2.000 Morgen große Besitzung in der Nähe von Sparta auf Kyparissia zum Geschenk angeboten. Pückler war begeistert von dem Gedanken, hier ansässig zu werden. Er gab schon Anweisungen für die Anlage von Gärten und Park und stellte sich Lucie in einem Brief beglückt als Fürst von Kyparissia vor. Aber der Plan zerschlug sich durch den Sturz des Staatskanzlers Armannsperg, der die Verhandlungen geführt hatte, er blieb wie so vieles in Pücklers Leben "eine bunte Seifenblase, die mich eine Weile amüsiert hat." Vom modernen Griechenland war Pückler enttäuscht. Dieses Volk, dessen Aufstand gegen die türkische Herrschaft ganz Europa begeistert hatte, zeigte wenig von den romantischen Eigenschaften, die ihm angedichtet wurden. Die bayrische Verwaltung war unfähig, sie erstarrte in Bürokratie und fand keinen Widerhall in der Bevölkerung. Doch hinderten Pückler seine Beziehungen zum Königshaus, diese Dinge allzu deutlich auszusprechen. Ein volles Jahr brachte Pückler in Griechenland zu. Der literarische Niederschlag dieser Zeit ist der "Südöstliche Bildersaal", ein seltsames Gemisch von Reisetagebuch, archäologischen, politischen und philosophischen Betrachtungen, denen, offenbar unter dem Einfluss E. T. A. Hoffmanns, mit dem Pückler sich in Berlin angefreundet hatte, höchst romanhafte Begebenheiten eingeflochten sind, wodurch die Grenze zwischen realem Erleben und der Welt des Unwirklichen und Phantastischen in krauser Weise verwischt wird, ein gefährliches Rezept für ein Reisebuch, das darum trotz vieler reizvoller Schilderungen im ganzen weniger befriedigt als Pücklers frühere Werke. In Mehemed Alis ReichIn Kreta betrat er das Reich des Vizekönigs von Ägypten, Mehemed Ali, der in Europa als ein roher orientalischer Despot galt. Pückler fand in ihm einen Staatsmann von wirklichem Format, der fortschrittliche und weise Reformen in seinem Lande einführte und berufen schien, die entscheidende Rolle in der Politik des Orients zu spielen. Mit seinem stets zur Heldenverehrung neigenden Sinn sah Pückler in ihm den orientalischen Napoleon, dessen Bild in der Weltöffentlichkeit er richtigstellen wollte. Mehemed Ali wusste den schriftstellerischen Einfluss des Fürsten richtig zu schätzen und empfing ihn mit so viel Entgegenkommen, wie er noch nie einem Europäer gezeigt hatte. In Kandia wurde Pückler mit achtzehn Kanonenschüssen begrüßt und in Ägypten wie ein Souverän empfangen. Für die Dauer seines Aufenthaltes wurde ihm in Kairo ein Palais mit zahlreicher Dienerschaft zur Verfügung gestellt. So erfüllte sich Pücklers Wunsch, einmal im Orient wie ein Herrscher leben und reisen zu können. An Werken der altägyptischen Baukunst sah er fast alles, was dem Reisenden damals zugänglich war, die Sphinx und die Pyramiden, den Ammontempel von Karnak, das hunderttorige Theben, "eine Stadt der Götter, nicht des Geschlechtes, das wir heute Menschen nennen." Auch für seine Anschauungen über Gartenkunst fand er neue Anregungen. Er stellt sogleich fest, dass die europäischen Formen der Landschaftsgärtnerei hier nicht am Platze sind, dass man vielmehr für Ägypten ein ganz neues Genre finden müsse, in dem den Bewässerungskanälen auch für die ästhetische Gestaltung die Hauptrolle zukommt. Auf Schiffen Mehemed Alis macht er eine Reise nilaufwärts, die ihn bis tief in den Sudan führte. Wochenlange Flussfahrten wechselten mit Wüstenreisen. Pückler gab lästige europäische Gewohnheiten wie das Rasieren und das Haarfärben auf und entdeckte dabei, dass sein Haar weiß geworden war. Das Klima machte ihm wenig aus. "Glauben Sie mir", schrieb er an Varnhagen, "es gibt keine heißen Länder, dies ist nur ein Vorurteil unserer Vorfahren." Obgleich er zu Hause kein passionierter Jäger war, reizte ihn hier die Fülle des exotischen Wildes. Aus Dongola berichtet er am 19. April als Programm für die folgende Woche: Sonntag Krokodilsjagd, Dienstag Straußenhetze, Donnerstag und Freitag Parforcejagd auf Giraffen, Sonntag Hippopotamusjagd auf dem Nil, Dienstag Antilopenhetze mit Windhunden. Eines Tages versucht er eine junge Giraffe zuzureiten und findet es unbegreiflich, dass vor ihm noch niemand auf diesen naheliegenden Gedanken gekommen ist. Die Strapazen dieses Lebens sind gewaltig. Trotzdem kommt er zu dem Schluss: "Märchenhafter gibt es kein Leben als das hiesige!" Im Königreich Sennar, unter dem dreizehnten Breitengrad, zwang ihn endlich eine heftige Dysenterie zur Umkehr. Nach einer Abwesenheit von acht Monaten kam er wieder in Kairo an. Durch die freimütige Kritik, mit der er über Missgriffe der Verwaltung und üble Praktiken einzelner Beamten berichtete, kühlte sich sein Verhältnis zum Vizekönig etwas ab. Sie schieden aber beide als Freunde voneinander, und Pückler nahm den Auftrag mit, in der europäischen Öffentlichkeit und bei den Regierungen der Großmächte für Mehemed Ali Sympathien zu werben.

Noch immer war Pücklers Reiselust nicht gebrochen. In Palästina hielt er sich längere Zeit in Jerusalem auf und machte Ausflüge an den Jordan und zum Toten Meer. Doch sagen ihm die heiligen Stätten der Christenheit nur wenig, und seine Schilderungen bleiben hier meist an Äußerlichkeiten haften. Eine geistesverwandte Seele fand er dagegen in Lady Hester Stanhope, einer sechzigjährigen englischen Dame, der Nichte und ehemaligen Mitarbeiterin des Ministers Pitt. Sie hatte sich nach einem bewegten und abenteuerlichen Leben in ein Felsenschloss im Libanon zurückgezogen. Nach Varnhagens Urteil war sie etwas verrückt, aber höchst begabt und genial, ein bisschen türkischer Pascha und ein bisschen englischer Missionar. Die Araber hatten sie einst zur Königin von Palmyra ausgerufen. Nur mit List fand Pückler Zugang zu ihr, dann gewährte sie ihm acht Nächte lang Audienz. Sie erörterte mit ihm astrologische Probleme, erzählte ihre absonderlichen Lebensschicksale und gab ihm Verhaltungsmaßregeln für die baldige Ankunft des Messias, die sie prophezeite. Zwei Jahrzehnte lang hatte Pückler davon geträumt, als preußischer Gesandter in Konstantinopel einzuziehen. Nun sah er es als Reisender, wurde wieder zum Weltmann und stürzte sich mit Wonne in den Strudel der diplomatischen Gesellschaft. Er nahm an einem glänzenden Gartenfest im Sommerpalast des russischen Botschafters am Ufer des Bosporus teil und lernte beim preußischen Gesandten drei deutsche Instrukteure des türkischen Heeres kennen; einer davon war Moltke. Eine Audienz beim Sultan, um die Pückler gebeten hatte, kam nicht zustande, da Mahmud II. im Sterben lag.

Machbuba

Machbuba hatte ihn seitdem auf allen seinen Reisen begleitet, er konnte sich das Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. "Ich wurde alles für sie, und sie ist alles für mich, nicht nur in Gesinnung und Denken, sondern auch im allermateriellsten Leben ... Alles unter uns war gemeinschaftlich. Sie führte meine Haushaltung und meine Kasse unumschränkt, und nie habe ich besser, bequemer und dennoch wohlfeiler gelebt." Pückler war entschlossen, auch in Europa nicht auf Machbuba zu verzichten, er war sich aber auch klar darüber, dass dies nicht ohne heftigen Kampf mit Lucie abgehen würde. Die ganze Angelegenheit erforderte sorgsame Vorbereitung und diplomatischen Takt. Schon in einem Brief aus Jerusalem hatte er Lucie Andeutungen gemacht. "Ich muss Dir sagen, dass ich jetzt, wo ich mich langsam Europa wieder nähere, mich ein wenig vor dem Muskauer Aufenthalt fürchte. Ich lebe nun schon so lange mit Sklaven als unumschränkter Gebieter, dass ich mich gar nicht mehr zu genieren gewohnt bin. An meinen kleinen Harem bin ich aber so gewöhnt, dass ich ihn selbst im Kloster di terra santa nicht von mir lasse; es wäre hart, ja untunlich für mich, ihn im eigenen Hause in Musakow zu entbehren." Jetzt wurde er deutlicher, was es mit dem "kleinen Harem" auf sich hatte. Der Erfolg war wie erwartet. Lucie war aufs tiefste gekränkt und drohte, Muskau zu verlassen. Aber auch auf sie wollte Pückler nicht verzichten. Er redete ihr in seinen Briefen gut zu: Wenn Frauen Kammerdiener haben dürfen, so könne man wohl auch ihm eine Kammerfrau nicht verweigern. Die Frage blieb zunächst offen, aber sie war jetzt in aller Schärfe gestellt. Ein anderer Streit entbrannte um Muskau. Pückler war bereit, sein Besitztum zu verkaufen, wenn er einen annehmbaren Preis dafür bekommen könnte. Jetzt hatte sein Freund Rother, der die Verhandlungen führte, einen Käufer gefunden, der eine Million dreihunderttausend Taler zahlen wollte. Pückler war einverstanden. Ein Vertrauensmann sollte nach Konstantinopel kommen, um den Verkauf abzuschließen. Lucie erfuhr davon und war empört. Während der Abwesenheit des Fürsten hatte sie wie eine Penelope ohne Freier in Muskau auf ihn gewartet, hatte den Besitz allein bewirtschaftet und ihn erst jetzt richtig lieben gelernt. In einer Flut von leidenschaftlichen Briefen beschwört sie ihn: "O mein Freund, wie betört bist Du! Welche unselige Verblendung hat sich Deiner und Deines klaren, sonst so überlegenen Verstandes bemeistert! Bist Du wirklich so von Gott und seinem Beistand verlassen, dass Du Dein schönes, prächtiges Eigentum, mit so viel Glanz und Ansehen verbunden, von Dir schleuderst?" Pückler dagegen stellte ihr vor, dass ihnen nach Bezahlung aller Schulden mehr als eine halbe Million Taler blieben. Damit könnten sie in irgend einem schönen Lande einen neuen kleinen Besitz kaufen und frei von Sorgen leben. Mit diesen beiden ungelösten Problemen vor Augen verließ Pückler Konstantinopel. Ende September 1839 kam er mit Machbuba, einem Mohren für Lucie, zwölf arabischen Pferden und einer ganzen Menagerie in Budapest an. Lucie kam ihm bis hierhin entgegen. Das Verhältnis zwischen beiden war nie gespannter als bei diesem Wiedersehen nach fünfjähriger Trennung. Die Auseinandersetzung endete mit einem Kompromiss. Pückler verzichtete auf den Verkauf von Muskau, dafür gab Lucie ihren Widerstand gegen Machbuba auf, die zunächst noch ein Jahr in einem Wiener Pensionat bleiben sollte, um sich an europäische Sitten zu gewöhnen. Auch Pückler blieb zunächst noch in Wien zurück. Gleich nach ihrer Abreise schrieb ihm Lucie wieder einen zärtlichen Brief, aber zum Schluss kam der alternden Frau doch die bittere Bemerkung: "Warum bin ich nicht jung und nicht aus Abessinien?" Der nordische Winter bekam Machbuba schlecht, die ersten Anzeichen einer beginnenden Lungentuberkulose machten sich bemerkbar. Pückler fuhr mit ihr nach Marienbad, aber auch das half wenig. Als er schließlich im September 1840 in Muskau ankam, brachte er eine Schwerkranke mit. Wenige Wochen später starb sie. Pückler war gerade auf einer Reise in Berlin, so dass er bei ihrem Begräbnis nicht anwesend sein konnte. Am Vorabend seines Geburtstages wurde sie in orientalischer Tracht in den blumengeschmückten Sarg gelegt und bei Fackelschein zu Grabe getragen. Pücklers Schmerz über den Tod Machbubas war heftig und tief, aber seine Lebenskraft blieb ungebrochen. Der Besitz von Muskau freilich war ihm jetzt gänzlich verleidet, und auch Lucie gab ihren Widerstand auf. Die ersten Angebote, die er erhielt, waren unzureichend. Schließlich boten 1845 ein General von Nostiz und zwei Grafen von Hatzfeld 1,7 Millionen Taler, und der Verkauf wurde abgeschlossen. Am Tage der Abreise ritt Pückler bei einem furchtbaren Unwetter noch einmal durch den Park, seine Lebensarbeit durch mehr als drei Jahrzehnte. Vor der Schlossterrasse hielt er an, warf noch einen letzten Blick auf sein Werk und sprengte davon. BranitzSein neuer Sitz wurde Branitz, ein Schloss in der Niederlausitz, an der Spree nahe Cottbus gelegen, alter Familienbesitz, um den Pückler sich bisher kaum gekümmert hatte. Auch hier packt ihn wieder die Parkleidenschaft, und mit faustischem Schaffensdrang macht er sich noch einmal ans Werk. "Was daraus wird", schreibt er 1847 an Lucie, "nach unserem Tode, ist ja vollkommenste Nebensache. Nichts ist ewig, aber ewig schaffen ist göttlich." Mit einem Teil seiner alten Arbeiter aus Muskau und Insassen des Kottbuser Zuchthauses ging er an die Arbeit. Er steckt Wege ab und lässt Teiche graben. Der schwermütige Kiefernwald wird gelichtet und mit Rasenflächen und kunstvoll geordneten Gruppen von Laubbäumen und Buschwerk durchsetzt. Für zwei seiner Lieblingstiere ließ er Denkmäler aufstellen. Das eine trägt die Inschrift: "Hier ruht Adschameh, meine vortreffliche arabische Stute, brav, schön und klug." Auf dem Grabe eines Hundes stehen die Worte: "Hier ruht die treueste Seele, welche ich auf Erden gefunden habe." Die Wiederherstellung des Schlosses übertrug er dem Dresdener Architekten Gottfried Semper. Eine Pergola wurde mit Medaillons von Thorwaldsen und Abgüssen nach griechischen Statuen geschmückt. Der Erinnerung an eine einstmals geliebte Frau, Henriette Sonntag, die 1854 in Mexiko starb, weihte er eine Rosenlaube mit goldener Büste der Sängerin. Auch an Machbuba erinnerte eine Statue. In Gedenken an die Pyramiden Ägyptens schuf er zwei Erdpyramiden, deren eine, mitten in einer großen Wasserfläche gelegen und Tumulus genannt, er für sich zur Grabstätte bestimmte. Im Jahre 1854 starb Lucie im Alter von 78 Jahren. Sie war dick und asthmatisch geworden und lebte meist in Dresden. Pückler besuchte sie oft, doch wollten die "alten Causerien" nicht mehr so in Gang kommen wie früher. Trotzdem blieb sie die einzige Frau unter den vielen, die er geliebt hat, der er sich unzertrennlich verbunden fühlte. Sie hat es verstanden, die schwierige Rolle, die ihr in Pücklers Leben beschieden war, mit Takt und angeborener Vornehmheit durchzuführen. Auch in den beiden letzten Jahrzehnten seines Lebens verlor Pückler nichts von seiner ungeheuren Vitalität. Sie sind ein Wirbel von Reisen, stets neuen Begegnungen mit bedeutenden oder absonderlichen Menschen, literarischen Freundschaften und Liebschaften bis ans Lebensende. Soweit möglich benutzte er auf seinen Reisen gern die Eisenbahn; er war glücklich, diese Epoche noch erlebt zu haben. 1851 fuhr er nach London zur ersten Weltausstellung, drei Jahre später nach Paris, um Napoleon III. kennenzulernen, in dem er den großen Mann der neuen Zeit sah. Ein Bündnis zwischen Preußen und Frankreich gegen England war seine politische Lieblingsidee, die er publizistisch und durch persönliche Einflussnahme zu fördern suchte. Napoleon III. zog ihn als anerkannte Autorität bei der gärtnerischen Gestaltung des Bois de Boulogne zu Rate, wie es vorher schon Prinz Wilhelm von Preußen, der spätere Kaiser Wilhelm I., getan hatte, der ihm die Aufsicht über die Anlage des Schlossparks von Babelsberg übertrug. Varnhagen von Ense war der einzige Mann, mit dem Pückler eine lebenslange Freundschaft verband. Im vertrauten Gespräch und in umfangreichem Schriftwechsel erörterte er mit ihm durch Jahrzehnte Tagesereignisse, Fragen der Literatur, der Politik und der Weltanschauung. Von einem dieser Gespräche berichtet eine Aufzeichnung Varnhagens aus dem Jahre 1843: "Der Fürst von Pückler sagte mir heute ein bedeutendes Wort, das von seinem historischen Blicke zeugt. Er meinte, wie die hochgebildete Römerwelt, durch rohe Barbarenvölker unterging und aus diesen ein neuer, gesunder, höhere Bildung anstrebender Völkerzustand hervorging, so scheine unsere jetzige europäische Welt dem Untergange schon zugesprochen, und die Proletarier aller Länder dürften bestimmt sein, die Grundlagen eines ganz neuen, kräftigeren und reicheren gesellschaftlichen Zustandes zu werden." Offenbar etwas verblüfft über diesen unvermittelt geäußerten welthistorischen Aspekt schließt Varnhagen: "Wahrlich, nichts Geringes, dass der Fürst solche Anschauungen fasst und ausspricht!" Heinrich Heine, der schon für die "Briefe eines Verstorbenen" eingetreten war, fühlte sich dem liberalen Grandseigneur durch viele gemeinsame Auffassungen verbunden. Pückler besuchte den Dichter 1854 auf seinem Krankenlager in Paris, und Heine widmete ihm seine "Lutetia". In der Vorrede nennt er Pückler "den romantischen Anacharsis, den fashionabelsten aller Sonderlinge, den Diogenes zu Pferde, dem ein eleganter Groom die Laterne vorträgt." Durch keine Standesvorurteile und Konventionen, auch nicht in Fragen des Geschmacks, ließ sich Pückler hindern, die Beziehung zu Menschen zu suchen, an denen er seinen unersättlichen Hunger nach Originalität und Kontrasten zu stillen hoffte. Derselbe Mann, den einst Goethe mit begeisterten Worten in die deutsche Literatur eingeführt hatte, den Heine als seinen Mitstreiter begrüßte, trug im Alter der Marlitt (Eugenie John) seine Freundschaft an, deren "Geheimnis der alten Mamsell" ihn gerührt und entzückt hatte. In stürmischen Briefen bat er sie um eine persönliche Begegnung, aber die Marlitt lehnte ab. Sie fühlte, dass ihre tugendsame bürgerliche Welt zu dem Lebensstil des Fürsten schlecht passen würde, und sie konnte es sich nicht leisten, neben ihrer emsigen Schriftstellerei für die "Gartenlaube" noch einen gefühlvollen Briefwechsel mit Pückler zu führen. Auch in seinen letzten Lebensjahren verfolgte er die politischen Ereignisse mit lebhafter Anteilnahme. Als 1866 der Krieg ausbrach, erhielt er auf seine Bitte die Erlaubnis, das Heer ins Hauptquartier zu begleiten. Das Gleiche versuchte er 1870 beim Ausbruch des Krieges gegen Frankreich, der seine Idee einer deutsch-französischen Allianz zunichte machte, doch versagte König Wilhelm diesmal mit Rücksicht auf das Alter des Fürsten seine Zustimmung. Pückler sollte das Ende des Krieges nicht mehr erleben. In einer kalten Februarnacht des Jahres 1871 endete dies ruhelose Leben nach mehr als 85 Jahren. Er fühlte den Tod kommen, befahl, für sein Lieblingspferd zu sorgen, dann sagte er: "Man öffne mir den Weg zum Tumulus!" Pückler hatte in seinem Testament angeordnet, dass seine Leiche verbrannt werden sollte. Da Bedenken gegen eine Verbrennung durch Feuer auftauchten, wurde der Leichnam auf chemischem Wege verbrannt und seinem Wunsch gemäß in der großen Erdpyramide in Branitz bestattet. Später wurde auch Lucies Sarg an der gleichen Stelle beigesetzt. Pückler selbst hatte als Inschrift für die Pyramide den Koranspruch bestimmt: "Gräber sind Bergspitzen einer fernen schöneren Welt."

Schon zu seinen Lebzeiten ging Pückler in die Literatur ein. Seine Gestalt geistert durch eine Novelle von E.T.A. Hoffmann und erscheint in wenig verhüllter Form in einer Erzählung von Tieck und in Romanen von Fontane, Laube und Friedrich Förster. Aber auch seine literarischen und politischen Gegner, vor allem Börne und Herwegh, bemächtigten sich seiner Figur; Grillparzer, den Pückler verehrte, widmete ihm zwei boshafte Satiren, und Immermann nahm ihn sich bissig als Vorbild für seinen Lügenbaron Münchhausen. Die Höhe seines Ruhmes als Schriftsteller wie als Mensch erreichte Pückler in den beiden Jahrzehnten vor 1848. Als er starb, brach eine neue Welt an. Die Gründerzeit hat sich nicht viel um ihn gekümmert. Zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde er wieder entdeckt. Auszüge aus seinem umfangreichen Briefwechsel und mehrere seiner Werke wurden neu gedruckt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und in Amerika. Vor allem die "Briefe eines Verstorbenen" bewahrten auch hundert Jahre nach der ersten Veröffentlichung ihren Ruf als eine der geistvollsten Reisebeschreibungen in deutscher Sprache. Das andere bleibende Dokument von Pücklers Leben sind seine Parkschöpfungen. Die letzte Eintragung in seinem Tagebuch, zwei Monate vor dem Tode geschrieben, lautet: "Kunst ist das Höchste und Edelste im Leben, denn es ist Schaffen zum Nutzen der Menschheit. Nach Kräften habe ich dies mein langes Leben hindurch im Reiche der Natur geübt." Muskau und Branitz wurden zum Vorbild für zahllose ähnliche Parkanlagen weit über Deutschland hinaus, und die Ideen und Anregungen seiner "Andeutungen über Landschaftsgärtnerei" sind auch heute noch lebendig und fruchtbar. So erfüllte sich die Hoffnung, die er im Jahre 1832 einmal in einem Brief an Lucie aussprach: "Aber meine Anlagen, mein Schaffen und Wirken halte mir auch wert! Bedenke, was ohne diese mein Leben gewesen wäre und zurückließe. Ein Nichts, während ich jetzt schon und noch mehr bei weiterer Vollendung in späterer Zeit mit dem beruhigenden Gedanken sterben kann, nicht wie ein Kohlstrunk vegetiert zu haben, sondern zurückzulassen, was meinen Namen jahrhundertelang vielleicht mit Ehre und Liebe nennen lassen wird. Das gleicht gar viele Irrtümer aus; denn die erste aller Pflichten ist Tätigkeit, nach Gottes Ebenbilde etwas zu wollen, etwas zu schaffen." |

Links

-

Texte von Pückler: In Mehemed Alis Reich

-

mehr zu Fürst Pückler

-

mehr zu Johannes Paul

![]() onmousedown="ET_Event.link('Link%20auf%20www.gaebler.info',

onmousedown="ET_Event.link('Link%20auf%20www.gaebler.info',