Von Kalkutta über Fort William, Ahmednagar, Deolali, Dehra Dun, Neuengamme nach Bevensen

Von Rolf Benkert

PDF (Adobe Reader herunterladen)

Die englischen Militärs, denen wir unterstanden, behandelten uns äußerst fair, denn schließlich waren wir Zivilinternierte und keine Kriegsgefangenen. Das blieb auch so während der vielen Jahre in verschiedenen Lagern. Selbstverständlich bestand zwischen ihnen und uns eine gewisse Distanz und Reserve, aber unser Verhältnis entwickelte sich zu einer Art gentlemen’s agreement. Dazu kam noch, dass wir von der englischindischen Regierung außer den Lebensmitteln ein monatliches Taschengeld von 15 oder 20 Rupies erhielten, den genauen Betrag weiß ich nicht mehr. Wir nannten ihn den Queen’s account. In späteren Lagern konnten wir ein richtiges Wirtschaftssystem aufziehen mit einem bescheidenen Tante-Emma-Laden und eigener Lagerwährung. Durch die Vielfalt der Berufe, die Eigenschaften und Talente der Internierten entwickelte sich ein Organismus, der vielleicht mit einem mittelalterlichen Laienkloster zu vergleichen ist oder mit einer idealen Lebensgemeinschaft, wie man sie sich heute wünscht. Zunächst wurden im Auffanglager Fort William alle Kalkutta-Deutschen männlichen Geschlechts interniert. Die Frauen kamen in ein separates Frauenlager. Selbstverständlich wurde die Trennung der Verheirateten von diesen als unmenschlich betrachtet, aber hier glätteten sich die Wogen auch im Laufe der Zeit. Später wurde sogar ein Family Camp in Satara eingerichtet, wo die Familien wieder zusammengeführt wurden. Die sprichwörtliche „deutsche Tüchtigkeit“ und unser Organisationstalent bewirkten, dass das größte Internierungslager in Dehra Dun reibungslos funktionierte, natürlich mit gelegentlichen kleinen Misstönen.

Ahmednagar

Ich glaube, noch im Jahr 1939 wurden wir Kalkutta-Deutschen an die indische Westküste in ein leer stehendes Armeelager in Ahmednagar verlegt, in dasselbe Lager, das schon die deutschen Internierten des Ersten Weltkriegs beherbergt hatte. Dort wohnten wir in Militärbaracken und konnten sogar noch das alte Militärschwimmbecken benutzen. Ahmednagar wurde zum Sammellager aller Deutschen in Indien, die zuvor in den Lagern Kalkutta, Bombay und Ceylon interniert worden waren; allmählich sammelten sich einige Hundert an. Später stießen noch all die von den Holländern in Indonesien Festgesetzten dazu, nicht zu vergessen die große Anzahl evangelisch-lutherischer und katholischer Missionare, die über ganz Indien verbreitet waren und meistens aus dem Inland oder, wie wir sagten, aus dem Dschungel kamen. Im Januar 1940 trafen deutsche Gefangene aus dem Irak ein. Sie waren nach Kriegsausbruch von irakischen Militärs gefangen genommen und zu einem Militärluftstützpunkt der Engländer in der Wüste gebracht worden, obgleich sich der Irak mit Deutschland nicht im Krieg befand. Unter ihnen waren auch ein paar Ungarn und Tschechen, die kein Wort Deutsch sprachen. Das Lagerleben wurde überhaupt langsam vielsprachig. Wir hatten Russen dabei, vielleicht deutschstämmige, und Rumänen, eben solche, die mit Deutschland in Verbindung gebracht werden konnten. In einem angrenzenden Lager saßen italienische Zivilisten und italienische Offiziere aus dem Abessinien-Feldzug. Ein wahres Völkergemisch.

Im Februar 1941 wurde das Lager Ahmednagar verlegt. Die Engländer benötigten die Baracken für ihr Militär und hatten für uns weiter im Inland, in Deolali, ein neues Lager gebaut, aus einfachen Hütten mit Mattenwänden und einem Strohdach, wie Unterstände für Kühe; es stand in der Nähe von Bahngleisen in einer sehr trockenen Gegend. Dies sollte für die Zukunft unser Domizil sein. Nicht angenehm, denn der ständige Wind blies jede Menge Sand durch die Mattenwände, und einem Monsunregen hätten die Hütten kaum standgehalten. Wir hatten kein Licht, Wasser nur für einige Stunden am Tag, ungenügende Latrinen, keinen Platz, um uns bewegen zu können. Die Küche war für 438 Köpfe viel zu klein. Das ganze Lager war in einem furchtbaren Zustand. Wir beschlossen, uns gegen diese unzumutbare Behandlung zu wehren, und traten in Hungerstreik; die neu angekommenen 550 Italiener schlossen sich an. Mit großen, aus Betttüchern gefertigten Transparenten machten wir die Passagiere der vorüberfahrenden Züge auf uns aufmerksam: „438 Deutsche und 550 Italiener im Hungerstreik gegen inhumane Behandlung!“ Der Streik dauerte viereinhalb Tage, die ich ohne Schaden überstand und die der Kommandant wohl brauchte, um der zuständigen Behörde klarzumachen, dass wir es ernst meinten. Er versprach, uns in ein anderes Lager umzusiedeln, das jetzige sei nur ein temporäres. Das war alles, was wir wollten. Ein General aus Delhi erschien, bestätigte die Erklärung des Kommandanten und versprach ebenfalls, dass wir Ende April 1941 in ein neues, menschenwürdiges Lager im Norden verlegt würden. Wir fassten wieder Hoffnung und erholten uns vom Hungern.

Der erste Ausbrecher, Moses genannt, entkam Mitte März 1941. Er hatte zur Besatzung eines deutschen Hansa-Frachtschiffs gehört, das der Kapitän bei Kriegsbeginn vor Madras versenkt hatte, damit es nicht in feindliche Hände fiel. Moses fing man zwei Tage später wieder ein. Er entkam ein zweites Mal, wurde wieder erwischt und diesmal als Kriegsgefangener zusammen mit anderen Seeleuten nach Kanada geschafft. Ein anderer Lagerflüchtling blieb im doppelten Stacheldraht hängen und wurde von der Wache zurückgebracht. Ein dritter Ausbrecher kam weiter, bis zur Grenze zu Belutschistan, wo man ihn einfing. Noch andere versuchten die Flucht; einigen gelang sie.

Im April 1941 wurden wir informiert, dass wir Anfang Juli nach Dehra Dun verlegt würden, in den Norden, an den Fuß des Himalaja. Ein General, der unser Lager heart breaking fand, hatte zusammen mit dem Schweizer Konsul, einem Vertreter der deutschen Regierung, bei der englisch-indischen Regierung die Zusage bewirkt. Dehra Dun, oben im kühlen Norden, erschien uns wie ein Paradies. Der Kommandant hatte die Umsiedlung versprochen, der General auch, aber keiner glaubte recht daran. Wir mussten versuchen, aus unserer augenblicklichen Situation das Beste zu machen.

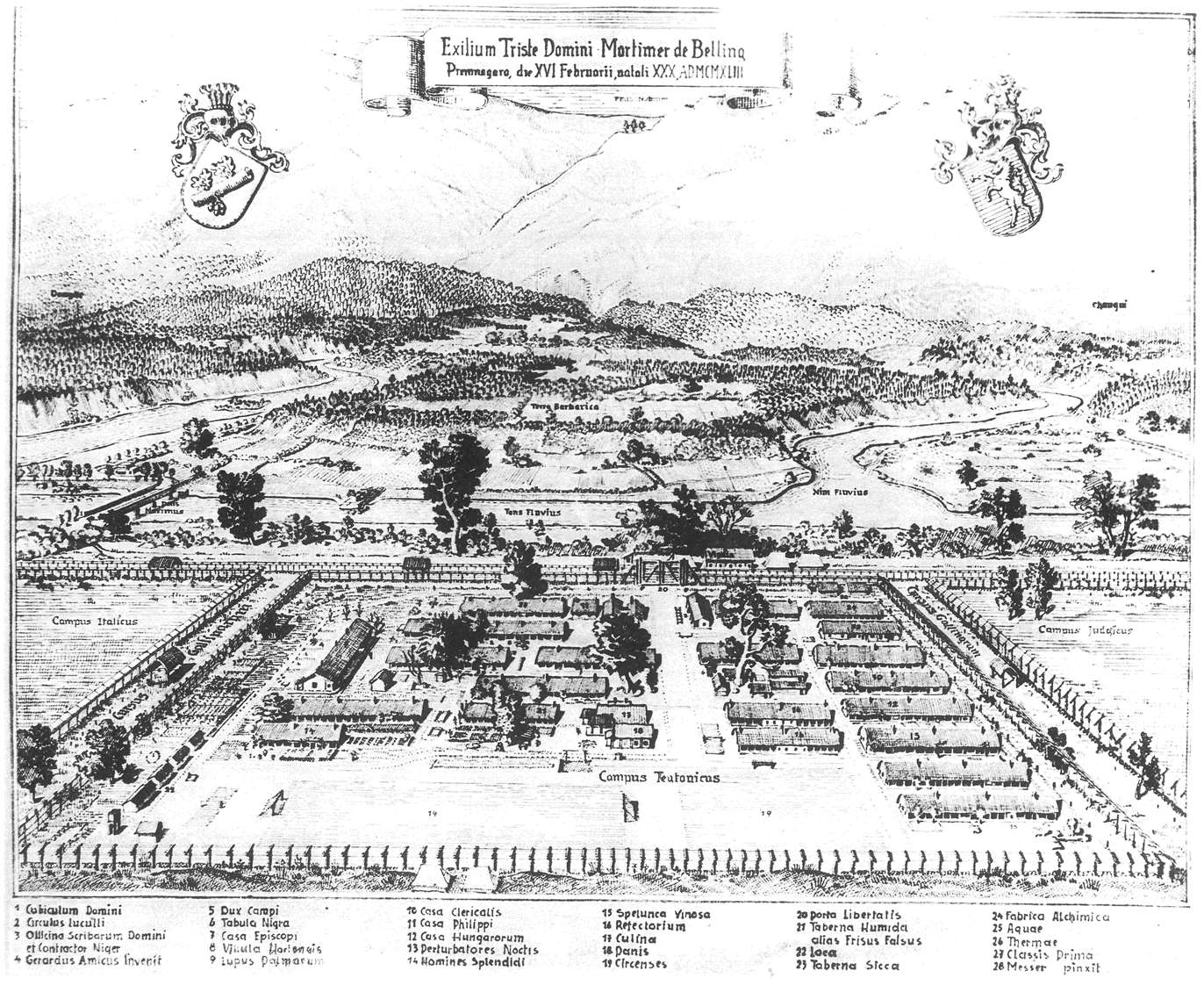

Mitte Oktober 1941 kamen wir nach zwölf Stunden Fahrt tatsächlich im Lager Dehra Dun an; es erwies sich als großartige Überraschung. Mit seinen strohgedeckten Baracken glich es einem friesischen Dorf. Die Gebäude waren solide, standen auf einem halbmeterhohen Steinsockel, so dass sie gegen Monsun-Güsse geschützt waren, hatten genug Platz für etwa 30 Bewohner und waren mit charpoys, einfachen Bettgestellen mit einem Geflecht aus Jutefasern, ausgestattet. Für jeden Mann gab es eine army kitbox, eine hölzerne Kiste am Fußende, und über den Betten befand sich ein Rahmen zur Befestigung des Moskitonetzes. Die Dächer waren ziemlich dicht; gelegentlich herabtropfendem Wasser entzog man sich, indem man einfach sein Bett verschob. Sogar an Kamine hatten die Engländer gedacht. Es gab Gebäude für Essräume, eine genügend große Küche, Büros für die englische Kommandantur, eine separate Baracke für Zusammenkünfte, zwei Badehäuser mit funktionierenden Kaltwasserduschen, eine Arztpraxis und sogar ein richtiges Lazarett, das wir zum Krankenhaus umbauten.

Das Lager war von der Außenwelt abgeschnitten, durch Stacheldraht und Gräben unterteilt. Es war so etwas wie eine deutsche Enklave, der andere Läger – für Italiener, für Juden und Antinazis, für Deutschlands Verbündete und schließlich noch für die Deutschen aus Holländisch-Indien – angeschlossen waren; es wurde zu einem kleinen Dorf und trug den indischen Namen Premnagar, Ort der Liebe. Mich überraschte es, auch deutsche Juden interniert zu sehen, obwohl in der englischen Lagerverwaltung wiederum Juden aus Deutschland oder Österreich als Zensoren saßen. Wo die so genannten Antinazis herkamen, weiß ich nicht. In Kalkutta kannte ich jedenfalls keine. Die Lagerleitung hatte der Landesgruppenleiter der NSDAP in Indien, Dr. Urchs, inne. Ja, so was gab es damals in Indien. Und die anderen Verwaltungsposten besetzten die Ortsgruppenleiter und andere bewährte Parteigenossen. Der englische Lagerkommandant Colonel Williams ließ uns vollkommen freie Hand. Ihm lag daran, möglichst wenig Schwierigkeiten zu haben.

Aus meinem Wing Number One wurden zwar zwei Insassen hinausgeworfen und im Wing Number Two untergebracht, weil sie nicht mit der deutschen Lagerführung einverstanden waren oder vielleicht Kritik an der deutschen Kriegsführung oder der Regierung geäußert hatten, aber von einer offenen Opposition gegen das Nazi-Regime war nichts zu spüren. Wer mit dem Krieg oder dem Regime nicht einverstanden war, hielt mit seiner Meinung zurück und schwieg. Ich selbst erachtete es als sinnlos, den Mund aufzumachen. Es hätte nichts gebracht als den Ausschluss aus einer gut funktionierenden, lebenserhaltenden Organisation. Es war unwichtig, ob ein paar von uns anders dachten. Wir waren eine Gemeinschaft Gleichbetroffener, Schicksalsgefährten, die miteinander leben und auskommen muss-ten, und das taten wir auch mit deutscher Perfektion. Aber ohne Anpassung ging es einfach nicht. Ich sang nach der Nationalhymne sogar das Horst-Wessel-Lied, auch noch mit erhobener Hand. Aber ich ließ mich nicht anbräunen, trotz mancher Bemühungen der Parteigenossen, die mich gern als einen der Ihren gesehen hätten. Ich malte Plakate anlässlich nationaler Feiertage, vermied es allerdings, irgendwo das Hakenkreuz anzubringen. Das ging einfach gegen meine – sagen wir mal – antifaschistische Seele. Diese Abstinenz gegenüber dem Parteiemblem hat keinen der braunen Lagerkameraden gestört – oder es hat keiner bemerkt. Sie ließen mich in Ruhe. Obgleich das Lager von Parteigenossen verwaltet wurde, habe ich mich nie von ihnen belästigt oder gegängelt gefühlt.

Internierungslager Dehra Dun

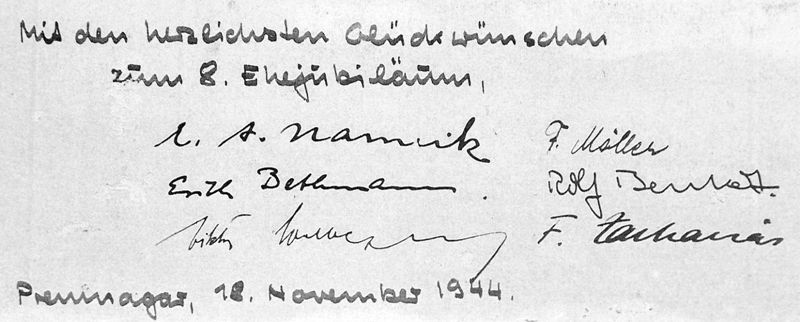

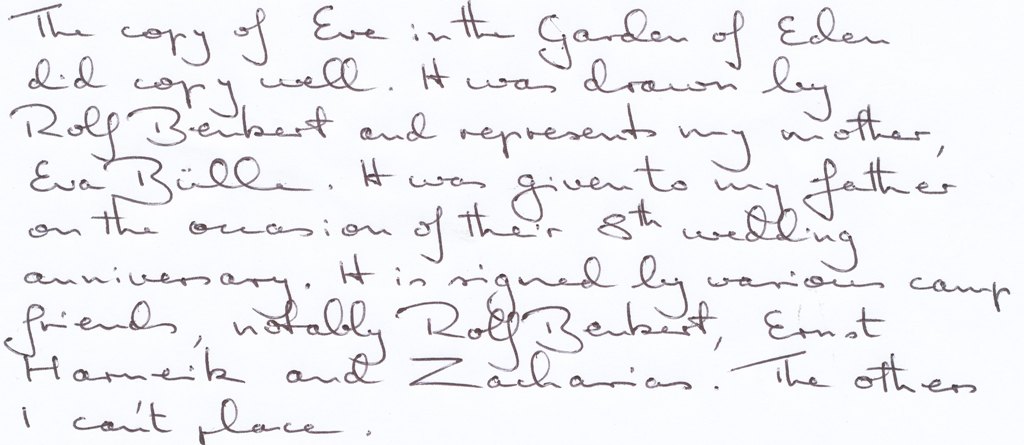

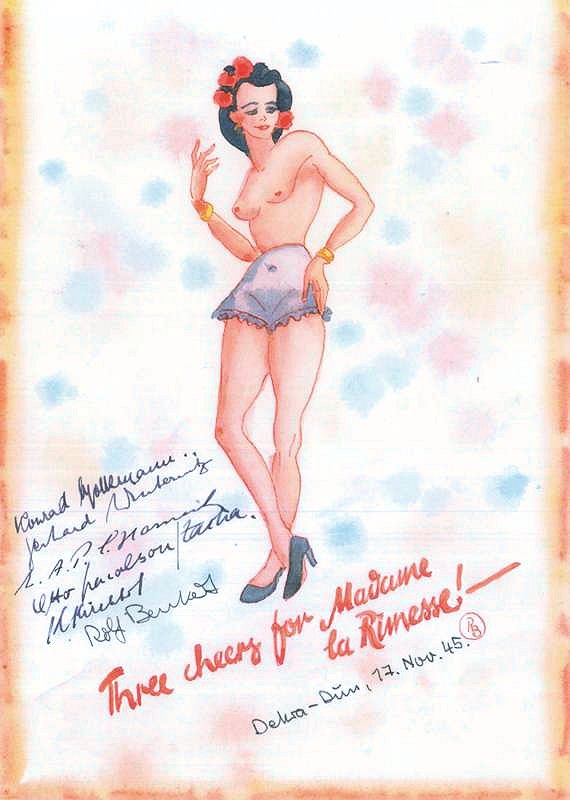

Bildbeschreibung

Wikipedia

Natürlich gab es Vorschriften und ein gewisses militärisches Reglement; aber das war erträglich und ließ sich manchmal umgehen. Wir hatten zweimal am Tage roll call oder Appell, und abends um zehn Uhr war lights out mit Zapfenstreich. Nachdem der zuständige Sergeant vorbeigeradelt war und sein lights out, number one gebrüllt hatte, gingen wenige Minuten später da und dort die Lichter wieder an, und es brannten mehr elektrische Birnen als offiziell erlaubt waren. An Sonnabenden erschien der Lagerkommandant mit Gefolge zur Inspektion, er hatte aber kaum etwas zu bemängeln – alles war immer in bester Ordnung, jeder Lagerinsasse stand am Fußende seines militärmäßig aufgerollten Bettes. Der Kommandant ging durch die Baracken – die von uns angeschafften zusätzlichen Lichtleitungen und Glühbirnen hatten wir zuvor abgenommen – und besichtigte die Küche, die immer pieksauber war. Er schlug einen großen Bogen um das Lagerhaus, in dem unsere Chemiker ihren Schnaps brannten. Der zuständige englische Captain, der mit einem Sergeanten sein Büro in unserem Wing hatte, bekam regelmäßig seine zwei Flaschen Branntwein, was ihn zu dem Lob veranlasste: „The crown for brandy goes to Wing no. 1“. Die Italiener brannten teilweise ihren eigenen Schnaps, bezogen den größten Teil Alkohol jedoch über nächtliche Flaschentransporte durch diverse Stacheldrahtzäune von uns und fabrizierten einen ausgezeichneten Mandarinetto und Eierlikör. Der Captain hatte sich auch angewöhnt, sein Mittagessen von uns im Henkelmann nach Hause zu nehmen. Sein Kantinenessen schmeckte ihm wohl nicht so recht, und unsere Küche war wirklich nicht schlecht. Wir bekamen genügend Lebensmittel geliefert, es hieß, es seien die gleichen Rationen wie für das englische Militär: Brot, Fleisch, Gemüse. Auch wenn später zeitweise statt Frischfleisch nur Corned Beef zur Verfügung stand und wochenlang als Gemüse nur Kürbis geliefert wurde, verstanden es unsere Köche doch meisterhaft, das in ein abwechslungsreiches und gesundes Essen zu verwandeln: Corned Beef gebraten, geräuchert, in Brotteig, in Essig und Öl … Ich war längere Zeit als Hifskoch beschäftigt. In langen Terrazzo-Trögen, die unsere rumänischen Spezialisten hergestellt hatten, walkte ich Zentner von Gehacktem zu Frikadellen – Küchenmaschinen gab es nicht, alles wurde mit Muskelkraft gemacht. Der Chefkoch, ein Wiener, kam aus Holländisch-Indien. Er war in Batavia in einem großen Hotel angestellt gewesen und bereicherte den Speisezettel mit uns bisher unbekannten Gerichten wie Kaiserschmarrn und Powideltatschkerln.

Da jeder Lagerkamerad verpflichtet war, irgendeine Arbeit zu übernehmen, verrichteten selbst wir Kaufleute wohl oder übel Tätigkeiten, an die wir früher nie im Leben gedacht hätten. So wurde ich ein perfekter Zwiebelschneider, Kartoffelschäler und eben Hilfskoch. Dann wechselte ich zur Essenausgabe und servierte in den Speisesälen auf großen hölzernen Tabletts das Mittagsmahl. Die längste Zeit war ich Pfleger im Krankenhaus, wofür ich von der Lagerbehörde ein monatliches Entgelt von 20 Rupien erhielt. Wir wurden von Ärzten ausgebildet. Ich glaube, ich habe meine Arbeit gut erledigt, denn kein Patient hat sich beschwert und keiner ist gestorben. Ich sollte zur Operationsschwester avancieren. Als ich bei der ersten Hämorrhoidenoperation umgekippt bin, gab ich alle weiteren Versuche auf. Stattdessen spezialisierte ich mich auf den Nachtdienst und habe im Lauf der Jahre wohl einigen Dutzend meiner Kameraden die erste Penizillinspritze verabreicht oder ihre Nachttöpfe entleert und italienische Offiziere betreut, die mit einem goccia militare, einem kleinen Tripper, aus dem abessinischen Feldzug eingeliefert wurden.

Ich kann mich nicht erinnern, dass wir besonders anfällig gegen Krankheiten gewesen wären. Wir wurden regelmäßig gegen Typhus und Cholera geimpft, Malaria gab es bei dem gemäßigten Klima an den Vorbergen des Himalaja kaum. Wir hatten zwei deutsche Ärzte, die für die üblichen Beschwerden genügten. Für schwere Fälle und Operationen stand das englische Armeehospital in Dehra Dun zur Verfügung. Es gab einen Zahnarzt und sogar einen Professor für Augenheilkunde, der aus Niederländisch-Indien kam. Wir hatten Optiker, die Brillen aus Zahnbürsten herstellten und sogar Brillengläser schliffen. Wo die Geräte dazu herkamen und wie die Zahnprothesen fabriziert wurden, ist mir heute noch ein Rätsel. Aber die Produktion lief so gut, dass wir bei der Auflösung des Lagers sogar im Fundbüro über eine Anzahl Zahnprothesen verfügten, die niemandem zu gehören schienen.

Spektakuläre Patienten hatte ich nur zwei: Der eine hatte am Bauch einen künstlichen Darmausgang, der mit einer im Lager angefertigten Blechkapsel verschlossen war; sie gab dem Patienten wie auch mir Anlass zu Beanstandungen. Der andere war der Rumäne Kassaboff, der meiner Spezialpflege unterstand. Ich glaube, er war geistig verwirrt oder die Gefangenschaft war an seinem absonderlichen Verhalten Schuld. Jedenfalls war er stark suizidgefährdet, wie man es heute ausdrückt. Damals sagten wir, er sei verrückt. Er kam ins Hospital, weil er Todeswünsche hatte und meinte, er müsse morgen sterben. Er wollte nicht mehr leben, sprang vom Dach eines Gebäudes und brach sich ein Bein. Als dies wieder in Ordnung war, stieg er auf einen etwa zehn Meter hohen Wassertank und sprang herunter mit den Worten „Now I die“, Deutsch konnte er kaum sprechen. Das Resultat war ein Beckenbruch, mit dem er lange in meiner Pflege war. Jetzt fühlte er sich erst recht überzeugt, dass er morgen sterben werde. „Tomorrow I die“ war sein einziger Wunsch. Wir entfernten alle gefährlichen Schneidewerkzeuge aus seiner Nähe, und ich fütterte ihn zeitweilig mit kleinen Häppchen. Nach seiner Genesung ging sein Todeswunsch beinahe in Erfüllung. Auf einem Gang zur Toilette fand er einen vier Zoll langen Zimmermannsnagel, den er sich mit einem faustgroßen Stein 78 Millimeter mitten in die Stirn trieb, wobei er bewusstlos zusammenbrach. Ein Pfleger fand ihn, alarmierte die Ärzte, und die zogen ihm den Nagel mit einer gewöhnlichen Kneifzange wieder heraus. Kassaboff entwickelte eine Temperatur von 40 Grad und bekam Penizillin, wodurch das Fieber auf 36,9 sank. Die meiste Zeit war er bewusstlos, reagierte jedoch auf Ansprache und Zuwendung. Wieder kam Kassaboff ins Krankenhaus, verweigerte die Nahrung und wurde künstlich ernährt. Er nahm so rapide ab, dass sich über der Höhlung der Beckenknochen das Rückgrat wie eine Walze markierte. Während seiner letzten Stunden saß ich bei ihm, benetzte ihm die trockenen Lippen mit Wasser und vertrieb die Fliegen, die bereits um seinen Kopf schwirrten. Ich bewahre heute noch Zeichnungen, die ich von seinem ausgetrockneten Körper als Beleg für diesen unglaublichen Selbstmord gemacht habe.

Noch ein paar andere starben – jedoch nicht so spektakulär. Meist handelte es sich um Ältere, die schon Jahrzehnte in Niederländisch-Indien gelebt hatten und dort sesshaft geworden waren. Die Holländer entledigten sich 1942 ihrer Internierten, indem sie die Menschen per Schiff in die Auffanglager in British Indien verfrachteten. Wir hörten, dass ein Schiff mit Alten und Kranken von den Japanern versenkt worden war, alle 400 Passagiere waren ertrunken. Mit ihnen versank das Gepäck von etwa 1.400 Internierten, die auf anderen Schiffen deportiert wurden. 40 der nach abenteuerlicher Seereise in Indien angelangten Deutschen kamen in unser Lager Dehra Dun und wurden im Nachbar-Wing; bei den Ungarn und Finnen untergebracht. Etwa 1.400 kamen in ein weiteres Auffanglager nach Ramgarth. Auch unserem Wing wurden einige zugeteilt. Unter ihnen waren ein paar halbwüchsige Mischlingskinder mit ihren Vätern.

Wir profitierten von den Neuankömmlingen. Unter ihnen waren Mitglieder des Rundfunkorchesters von Batavia, vielleicht war es auch das gesamte, dazu ein Hotelkoch, der unsere Küche durch neue Ideen bereicherte, die erwähnten Optiker und noch manch anderer Fachmann. Ungarn waren dabei, die mit ihrer Gesangskunst unseren Chor verstärkten. Immer mehr Farbigkeit, immer mehr Spezialistentum strömten herein. Wir hatten einen Kameraden, der sich mit Yoga befasste und jeden Morgen Meditationsübungen machte; seine Ehe war darüber schon in die Brüche gegangen. Und dann gab es einen in safrangelber Robe, der von einer indischen Hochschule kam und wahrscheinlich ein richtiger Hindu war. Jeden Morgen stand er in einer Ecke des Sportplatzes längere Zeit auf dem Kopf. Ein früherer Monteur konnte vorzüglich bügeln. Auf der Veranda seiner Baracke bügelte er gegen geringes Entgelt unsere weißen Hemden und Shorts, die wir zu besonderen Anlässen trugen. Aus großen verzinkten Behältern über einer Holzfeuerung und zwei Zinkwannen installierte er in einem Lagerhaus eine Badestube mit warmem Wasser – Baden natürlich gegen Aufwandsentschädigung. Ein adventistischer Missionar konnte ausgezeichnet Strümpfe stopfen, genau dem Gewebe entsprechend, eine Art Kunststopferei. Er stellte auch richtige Mützen her. Dann war da noch der Arnoldi, wohl ein Techniker der Firma Bosch, der einfach alles reparieren konnte, von Armbanduhren und Füllfederhaltern bis zum Motorrad des Lagerkommandanten. Aber auch noch exotischere Fähigkeiten wurden demonstriert, so die eines Schlangenfängers; er hatte vor dem Krieg in Indien einen Kleintierhandel mit Export betrieben. Ein zweiter Tierfänger hingegen hatte früher im Goethe-Institut Deutsch unterrichtet. Er brachte von seinen Ausflügen in den Dschungel die erstaunlichsten Lebewesen mit: Leopardenkatzen, so was wie Marderhunde und sogar einen Gänsegeier. Was er mit den Tieren angefangen hat, weiß ich nicht mehr. Schließlich noch ein Österreicher, der Schmetterlinge fing und wunderschön zeichnete. Später wollte er ein Buch über Schmetterlinge herausgeben. Hoffentlich hat er’s geschafft.

Das Lager entwickelte sich zu einer kleinen Stadt mit Stadtverwaltung, verschiedenen Barackenabteilungen und handwerklichen Einmannbetrieben. Unter einem großen Baum hatte sich ein Schmied etabliert, der Eisengeräte herstellte, wohl auch Messer. Da wir Ofenbauer unter uns hatten, die Öfen in Stahlwerken gebaut hatten, gab es in einem Küchenraum bald einen Backofen größeren Formats, in dem ein Bäcker herrliche Kuchen und Christstollen buk. Im selben Ofen wurden Enten gebraten. Sie kamen aus einem Gehege in einer fernen Ecke des Lagers, wo Hühner gackerten und scharrten. Wie dies Geflügel in unser Lager geriet, ist mir heute noch ein Rätsel, wahrscheinlich so, wie alles, was nicht offiziell geliefert, sondern über den contractor geschmuggelt wurde. Wir unterhielten einen eigenen kleinen Laden, der Butter, Büchsenmilch, Sahne, Honig, Seife und andere notwendige Kleinigkeiten anbot. Bezahlt wurde mit eigens für uns gedrucktem Lagergeld in Rupies. Leider besitze ich keinen einzigen Schein mehr. Wir konnten, als das Lager aufgelöst wurde, alles Lagergeld in englische Pfund umtauschen, die nahmen die englischen Besatzer uns jedoch bei unserem Eintreffen im KZ Neuengamme wieder ab.

Ich besaß leider kein profitables Talent. Dafür zeichnete und malte ich alle Ankündigungen besonderer Ereignisse wie Theateraufführungen, Konzerte, Vaterländische Feiertage und Reklameanzeigen für unsere Spezialisten. Das Zeichenmaterial bezog ich über den contractor. Der Schweizer Konsul und das Rote Kreuz halfen ebenfalls bei der Beschaffung von Ungewöhnlichem. Ich glaube, so haben wir auch einen Teil unserer Musikinstrumente bezogen. Das erstklassige, wohl 20 Mann starke Lagerorchester spielte nicht nur die gängigen Schlager und für Kabarettvorstellungen neu komponierte Lieder, sondern auch Klassisches. Salonmusiker Hartrampf dirigierte das Orchester und erheiterte mit saftigen Anekdoten aus seinem Musikerleben; er hatte in Hotelbars in Bombay Klavier gespielt.

Wir spielten auch Theater, hauptsächlich Stücke von Curt Goetz. Kamen weibliche Parts vor, griff man oft auf mich zurück. Paul Haug, ein handfertiger Monteur, stellte den Busen her. Im Kleid aus dem Fundus der verheirateten Kameraden, mit lagergefertigtem Hut, Schleier über dem Gesicht, sang ich wie Zarah Leander. Für besonders weibliche Rollen hatten wir den feminin wirkenden Schulz. In einer Musikkomödie „Wochenend am Plattensee“ erschien ich in drei Rollen: Badenixe mit blankem Bauch, ungarischer Stallknecht und Gentleman im Frack mit Zylinder. Ich genoss den Applaus. Andere Kameraden bildeten aus Spaß an dem Gaudi eine Tanzgruppe für die Shows und machten ihre Sache recht gut, auch wenn sie die Beine nicht allzu hoch brachten. Der Beifall donnerte. Von einem unserer Lagerlieder habe ich leider nur den Refrain behalten:

„Ich weiß, was dir fehlt, Kamerad.

Ich weiß, was dir fehlt hinterm Draht.

Doch wart nur, mein Lieber,

bald kommt noch die Zeit,

dann sind wir wie einstens

zu Taten bereit

und dauert’s noch länger,

’s wär schad,

ich weiß, was dir fehlt, Kamerad.“

Für derartige Vorstellungen stand eine besondere Baracke zur Verfügung, der „Falsche Friese“, den der Innenarchitekt und Maler Messerschmidt mit wunderschönen Wandbildern versehen hatte. Hier spielten wir Theater, veranstalteten Konzerte, hier sang ein Konzerttenor Schubert-Lieder und hier tanzte Alexander von Swaine, der bei Ausbruch des Kriegs in Indien auf Tournee gewesen war. An der langen Bar wurden außer Kaffee und Speisen sogar Cocktails gereicht. Eine Spezialität war tuan marbok, der „besoffene Sahib“, den die Internierten aus Holländisch-Indien mitbrachten, ein wahres Teufelszeug. Der Gewinn des Etablissements floss in die Lagerkasse.

Der Alkohol stammte selbstverständlich aus unserer eigenen Destille. Wir haben damit außerdem einen schwunghaften Handel nach draußen betrieben; ich erinnere mich noch an den Tausch von Brandy gegen weißen Zucker, der von einem wachhabenden Gurkha-Offizier veranlasst und von einem Wachposten durch den doppelten Stacheldraht ausgeführt wurde. Die Gurkhas waren indische Truppen, hauptsächlich aus Nepal. Ihre besondere Waffe war der Kukri, ein armlanges Krummmesser. Der Offizier war manchmal dermaßen blau, dass er mitten in der Nacht, nur mit einer Unterhose bekleidet, sein ganzes Wachbataillon antreten ließ, es herumkommandierte und dann friedlich auf sein im Freien stehendes Bett sank.

Für Sport gab es nicht nur ein Fußballfeld. Bald legten wir einen Platz für Tennis an, einen für Hockey und noch ein paar kleinere Flächen für Faustball und Ringtennis. Ich spielte Tennis und Fußball, schoss als Linksaußen zu meiner Verwunderung sogar ein Tor. Da ich alles ausprobieren wollte, nahm ich bei einem Österreicher namens Trutti Boxunterricht. Der war so was wie ein Profi. Keine Ahnung mehr, wie der nach Indien kam. Ich lernte gut, schlug sogar einen Kameraden k.o., der mir körperlich überlegen war. Wir blieben trotzdem Freunde, aber nachdem meine Nase angeschwollen war, hielt ich mich lieber an weniger gefährliche Sportarten: Handball, Faustball, Ringtennis und vor allem Hockey, das uns Franz Harenberg beibrachte.

Ich hatte das große Glück, mit Menschen zusammenzutreffen, die erst Kameraden und dann Freunde wurden, obgleich wir uns viele Jahre nur mit „Sie“ ansprachen. War es vornehme Zurückhaltung oder der Versuch, das „Ich“ in der erzwungenen Gemeinschaft mit unbekannten Schicksalsgenossen so lange wie möglich zu wahren? Vielleicht war es einfach Scheu. Mit Gerhard Bülle verband mich allerdings eine Freundschaft aus alten Kalkutta-Tagen. Ich war Gast auf seiner Hochzeit an Bord eines Hansa-Liners im Hafen von Kalkutta gewesen und hatte ihn in seinem Haus besucht. Auch nach der Internierung war ich Gast bei ihm. Bulle hatte als Barackenleiter eine eigene bunk, ein separates Zimmerchen, in dem wir Gleichgesinnten uns oft zu Schallplattenkonzerten und gelegentlichen „Partys“ trafen. Er war ein handwerklich überaus geschickter Mann, der aus Ziegelsteinen und rohen Brettern ein Bücherregal zimmerte und auf einem selbstgebauten Ofen versuchte, aus ghur, dem indischen Rohzucker, weiße Raffinade herzustellen – was ihm zu seinem Leidwesen selbst mit Unterstützung der Zuckertechniker nicht gelang.

Mein unmittelbarer Bettnachbar war Hakku, der dafür verantwortlich ist, dass ich Jahre später in Bevensen in der Lüneburger Heide das Mädchen traf, das meine Frau geworden ist. Zu ihm entstand über die Jahre ein enges freundschaftliches Verhältnis. Als wir im November 1946 das Lager verlassen konnten, lag er im Krankenhaus und war nicht transportfähig. Da er in Indien für eine Londoner Firma gearbeitet hatte, wurde er nach England entlassen, arbeitete für dieselbe Firma im Fernen Osten und machte ein eigenes Unternehmen in Hongkong auf. Und dann war da noch der Victor Walleczeck, Dr. Dr. jur., der mir ebenfalls ein guter Freund wurde. Er war bei Kriegsausbruch Beamter im Tschechischen Konsulat in Kalkutta. Da er sich weigerte, ins Tschechische Freikorps einzutreten, galt er als Sympathisant Deutschlands und wurde interniert. Nach der Repatriierung heiratete er die Schwester eines Lagerkameraden, trat in die Dienste eines deutschen Chemieriesen und siedelte nach Mexiko über, wo er wenige Jahre darauf starb.

Der Vierte im Bunde war Ede, Erich Bethmann, ein Missionar der Adventisten, der aus dem Irak kam und so perfekt Arabisch sprechen und lesen konnte, dass die Bauern in kleinen Ansiedlungen sich erstaunt und ehrfurchtsvoll um ihn versammelten, wenn er ihnen in einer der Dorfmoscheen aus dem Koran vorlas. Er wurde kurz nach Kriegsende zusammen mit den anderen Adventisten von Glaubensbrüdern nach Amerika geholt. Ede erhielt einen Lehrauftrag an einer Hochschule, trat zum Islam über und wurde als Sonderbeauftragter der amerikanischen Regierung zum Negus1 nach Abessinien2 und zum Nachfolger des Mahdi3 in den Sudan geschickt. Zuletzt war er in Washington sesshaft. Und da war der Gartenarchitekt bei einem Maharadscha, „Sir“ Philipp Kanoffsky, gepflegt, perfekter Gentleman mit englischem Schnurrbärtchen, der uns wunderbar von Paris erzählte und Fortbildungskurse in Französisch gab. Er wohnte in einem Einzelabteil in der A-Klasse, vor dem er in den Stacheldraht hinein exotische Pflanzen setzte, ohne Einspruch der Lagerleitung. Nach der Befreiung wurde er auf dem Bahnhof von Neu-Delhi von einer Schar eleganter englischer Ladys begrüßt…

Der Krieg hatte tatsächlich auch menschliche Seiten. Ich erhielt Pakete von guten Freunden in Deutschland, deren Inhalt sehr geschätzt und begehrt war, den sie sich aber vom Mund abgespart haben mussten in der Annahme, ich litte in der Gefangenschaft an Auszehrung. Selbst aus Shanghai erhielt ich ein oder zwei Pakete, die mir auf Veranlassung des Rektors der Nikolaischule, Professor Fritz Friedrich, von einem seiner Freunde zugeschickt wurden.

Wir erhielten zweimal pro Woche Urlaub on parole. Da unser Lager am Fuß der Vorberge des Himalaja lag, in einer gemäßigten und gesunden Klimazone, in einer grünen Landschaft mit Reisfeldern, die bald in lockeren Wald übergingen, nützten wir diese Gelegenheit selbstverständlich aus und kamen am Spätnachmittag, kurz vor dem roll call, wieder zurück. Obgleich wir von den Engländern nie drangsaliert wurden und im Lager genügend Bewegungsmöglichkeiten hatten, genossen wir die Freiheit in vollen Zügen. Die Schnellläufer unter uns, meistens Bergsteiger, schafften es wohl bis auf die 2.000 Meter hohen Vorberge. Das gewöhnliche Fußvolk, zu dem ich gehörte, begnügte sich mit weniger strapaziösen Ausflügen. Ich interessierte mich mehr für die kleineren Dörfer mit ihren strohgedeckten Hütten, von denen ich heute noch vernünftige Aquarelle besitze. Ich zeichnete die Kinder der Bauern, mit denen ich recht vertraut wurde. Trotz meines eher kümmerlichen Hindostani unterhielten wir uns sogar über das Schicksal, das mich, einen früheren Sahib, hinter den Stacheldraht verbannt hatte, womit doch der Nimbus des weißen Mannes verloren ging, während er, der Unbedeutende, der Bauer, in Freiheit lebte und mir somit überlegen war. Und ich erfuhr die indische Weisheit dieses alten Dar Sen, der mich vielleicht trösten wollte mit den Worten: „Bhag van deta, Bhag van leta“ – Gott gibt und Gott nimmt. Ich durfte sogar an ihrem Mittagsmahl teilnehmen. Mir wurde auf einem Bananenblatt etwas Vegetarisches gereicht. Die Familie saß abseits und aß gemeinsam von einem großen Messingteller. Als Dank für ihre Freundlichkeit schenkte ich ihnen ein Stück Kernseife oder ein paar Schachteln Streichhölzer, für die sie meilenweit bis zum nächsten Bazar laufen mussten. Dar Sen wollte mein Gastgeschenk unbedingt bezahlen; als ich sein Geld zurückwies, schickte er mir einen seiner Buben hinterher, der versuchte, mir sein Geld aufzudrängen. Natürlich nahm ich es nicht. Für mich waren Streichhölzer oder Kernseife immer noch unbedeutende Artikel, für ihn jedoch waren sie von unschätzbarem Wert: Sonst beschaffte er sie sich von unseren Schnapsbrennern gegen große Stücke ghur, Rohzucker. Der stammte von den eigenen Feldern der Bauern. Sie pressten den Saft aus dem Rohr in flache, etwa ein Meter breite Messingwannen und stellten ihn zum Kristallisieren und Härten in die Sonne. Das Ergebnis war eine braune Masse, durchsetzt mit Schmutzpartikeln, jeder Menge Insekten und gelegentlich schon mal Stroh- und Grashalmen, kleinen Eidechsen oder Nagetieren. Die Schnapsbrenner störte das nicht. Das Zeug wurde ja sowieso destilliert. Sie brachten von jedem Ausflug Rucksäcke voller Ghur-brocken mit ins Lager. Übrigens, woher die Destillieranlage stammte und wie sie funktionierte, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir hatten im Lager genug Chemiker und auch Ingenieure, die vor der Internierung ganze Zuckerfabriken aufgebaut hatten.

Fluchtversuche und Frontbeobachtungen

Die wöchentlichen Ausflüge und die Nähe des Himalaja weckten natürlich auch Fluchtgedanken. Bei manchen Inhaftierten bestand der zwanghafte Wunsch nach Freiheit. Im Frühjahr häuften sich die Ausbrüche; der heiße Sommer war für solche Vorhaben nicht geeignet und im darauffolgenden Monsun ertrank das Land im Regen. Besonders die Bergsteiger drängte es zum Entweichen, wenn sie die Achttausender vor ihrer Nase sahen. Schmaderer und Paidar hatten vor dem Krieg im östlichen Himalaja ihr Glück zusammen mit einem Schweizer Bergkameraden versucht, der selbstverständlich frei in die Schweiz zurückkehren konnte. Jetzt gelangten beide, einer wie der andere bayrisches Urgestein, bis nach Tibet, wo Schmaderer entweder von Räubern oder übelgesinnten Bauern erschlagen wurde. Paidar gab daraufhin auf und kehrte ins Lager zurück, wo er bis zum Ende der Internierung verblieb. Die andere Gruppe bestand aus Heinrich Harrer, Peter Aufschnaiter, Lutz Chicken und Hans Lobenhoffer. Der durch Funk und Fernsehen sowie durch seine allenthalben bekannten Tibetbücher berühmte heutige Professor Heinrich Harrer, der 1938 als Erster die Eiger Nordwand bezwang, erreichte mit Aufschnaiter nach einer abenteuerlichen Reise Lhasa, die Hauptstadt von Tibet. Harrer ist erst nach der chinesischen Invasion 1951 und der Flucht des Dalai Lama aus Tibet nach Europa zurückgekehrt. Zusammen mit Harrer und Aufschnaiter entkamen 1944 noch zwei Inhaftierte: Rolf Magener und Heinz von Have flohen als englische Offiziere verkleidet – die Umformen waren von irgendeinem Lagerkameraden erstklassig geschneidert worden. Beide gelangten bis in das von den Japanern besetzte Burma, von dort nach Tokio und kamen erst 1947 nach Deutschland zurück. Ein Flüchtling, der mehrere Male entkam, aber immer wieder aufgeben musste und ins Lager zurückgebracht wurde, war Hanne Kopp, ein waschechter Berliner, eine Seele von Mensch mit erfrischendem Humor. Sein imponierender Brustkasten, der sich über verhältnismäßig schwachen Beinen wölbte, trug ihm den Spitznamen „Brust mit Beene“ ein.

Trotz aller Misserfolge zog es Wagemutige immer wieder nach draußen. Mir allerdings erschienen alle Versuche unverständig, denn in Indien fällt jeder Weiße sofort auf, der sich außerhalb der vorgegebenen Regeln bewegt. Ich hatte das bei einem unserer wöchentlichen Ausflüge am eigenen Leibe erlebt. Da hatte ich mich in ein Gebiet gewagt, das näher an Dehra Dun lag, aber out ofbounds war, für uns verbotene Zone. Prompt wurde ich von einem indischen Offizier, der mir auf dem Fahrrad entgegenkam, aufgegriffen; er hielt mich für einen Ausbrecher und lieferte mich bei der englischen Behörde ab. Ich wurde auf die Bestimmungen hingewiesen und ohne großes Palaver ins Lager zurückgebracht. Glück gehabt! Eingefangene Ausbrecher erhielten 28 Tage Haft und wurden bei Wiederholung von den wöchentlichen Ausflügen ausgeschlossen. Mich drängte es nicht hinaus. Für mich muss der Erfolg eines Unternehmens möglichst absehbar sein. Ich bin kein Abenteurer. Vielmehr betrachtete ich die Internierung als einen neuen Lebensabschnitt, den mir das Schicksal geschenkt hatte, mit allen Höhen und Tiefen. Aber als Tiefe konnte ich ihn nicht ansehen. Wir brauchten uns noch nicht einmal um unseren Lebensunterhalt zu sorgen, und durch die erzwungene Beschäftigung mit einer Reihe von Tätigkeiten, die uns bis dahin unbekannt geblieben waren, durch die Begegnung mit Menschen, denen wir sonst nie über den Weg gelaufen wären, hatten wir da nicht etwas hinzugewonnen? In weiter Entfernung herrschten Krieg und Chaos. Ich hätte teilnehmen müssen, könnte verstümmelt oder gar tot sein. Bei uns fielen keine Bomben. Womöglich waren wir, vor allem ich, gefühllos geworden, weil der Krieg uns nicht direkt betraf. Selbstverständlich verfolgten wir das Geschehen an Hand von Zeitungen und Rundfunkberichten. Das Radio war ins Lager geschmuggelt worden und stand irgendwo an einem geheimen Ort. Anfangs hatten wir noch Hoffnungen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir den Krieg verlieren könnten. Wir hatten auf unseren Veranden große, selbst angefertigte Landkarten, auf denen wir jeden Tag die neuen Frontlinien absteckten. Der Fall von Paris wurde mit Bier begossen, ein den Nazis nahestehender Kamerad hielt eine der üblichen vaterländischen Reden, und die Nationalhymnen wurden gesungen. Wir glaubten 1940 an den Endsieg, sogar ich. Bestärkt wurde unser Optimismus durch den Angriff der Japaner auf Pearl Harbour und die Versenkung der Schlachtschiffe „Repulse“ und „Prince of Wales„. Irgendwann verkündete Hitler, der Reichskanzler und Führer, er könne nicht versprechen, dass der Krieg 1942 beendet sein würde. Die Stimmung sank eine Stufe tiefer, ein vager Pessimismus machte sich breit. Doch wieder feierten wir eine Party. Wir zelebrierten den zehnten Jahrestag der Nationalen Erhebung. Der Ortsgruppenleiter der NSDAP in Kalkutta, Bischoff, hielt eine Rede. Wir säßen alle in einem Boot und wer ausstiege, den fräßen die Haifische. „Haltet Kameradschaft, auch und besonders dann, wenn einmal schlechte Zeiten für uns kommen sollten.“ In derselben Nacht wurde der Kampfring des Boxlehrers Trutti eingerissen, weil er sich nicht an die Aufforderung gehalten hatte, zwei Leuten von der Schwarzen Liste – auch die gab es – keine Stunden mehr zu geben. Die Kriegsereignisse bedrückten uns, aber ich sah keinen Sinn darin, wegen immer schlechterer Nachrichten den Kopf hängen zu lassen und mit Trauermiene herumzurennen. Unsere Zweifel am günstigen Ausgang verschwiegen wir. „Lesen Sie eigentlich Zeitung?“, fragte mich einmal ein Kamerad. „Nur ab und zu.“ Darauf er: „So leicht möchte ich mich auch darüber hinwegsetzen können.“ Natürlich war das ein Vorwurf, und es dauerte einige Zeit, bis ich ihn verdaut hatte, aber was brachte es denn ein, sich mit Gedanken über das Leben da draußen zu zermürben?

Die Italiener begingen ihre nationalen Feiertage mit größerem Aufwand, entsprechend ihrem südländischen Temperament. 1942 feierten sie den Jahrestag der Gründung der faschistischen Miliz. Im Generals-Wing fand ein großer Umzug statt, die Offiziere in weißer Tropenuniform, die Generäle in Gala mit Orden. Eine katholische Messe wurde auf ihrem Sportplatz gehalten, die Fahnen der Achsenmächte wurden mit geistlichen Bannern in einer Prozession herumgetragen. Der Lagerkommandant protestierte allerdings gegen das Hissen der deutschen und japanischen Flagge. Er gestattete den Italienern nur ihre eigene Fahne. Ich betrachtete den Umzug als zu viel Theater und hielt mich fern. Außerdem störte es mich, dass die Generäle von den Engländern besser behandelt wurden als wir. Sie bekamen ein wesentlich höheres Verpflegungsgeld und konnten das Lager jederzeit on parole verlassen. Sie konnten sich sogar in Dehrra Dun, das für uns out of bounds war, frei bewegen und dort einkaufen.

Ich las eine Unmenge Bücher, die aus der Bibliothek des Deutschen Clubs in Kalkutta stammten, ich verbesserte meine Sprachkenntnisse bei denen, die Französisch, Spanisch oder Portugiesisch beherrschten, und nahm noch Italienisch dazu. Das Russische versuchte ich, gab es aber bald wieder auf. Es passte in kein Sprachschema und bereitete mir schlaflose Nächte, weil es so schwer zu begreifen war, obwohl wir neben zwei undurchsichtigen Weißrussen oder Wolgadeutschen, zwei ausgefuchsten Schnapsbrennern, noch einen deutsch-russischen Lagerkommandanten hatten, der aus gehobenen Kreisen stammen sollte und ein erstklassiges Russisch sprach. Andere lernten sogar Japanisch oder vertieften sich in einheimische Sprachen. Ede Bethmann unterrichtete Arabisch, und Hakku, der im Zivilleben Harbneik hieß, unterwies in Kantonesisch. Wer gewillt war zu lernen, dem standen viele Möglichkeiten offen. Kompetente Kameraden hielten Vorträge über Wirtschaftsgeschichte, über Religions- und Kunstgeschichte, über alle möglichen Themen, mit denen ich sonst nie in Berührung gekommen wäre. Pater Felix Löwenstein, der Präses der Jesuiten und Lehrer an einer katholischen Hochschule in Indien, weihte uns in die Kunst der freien Rede ein, mit der ich mich seit meiner Schulzeit schwer getan habe. Er sprach über Gott und die Welt.

Vielleicht wirkten die vielfältigen Aktivitäten auch wie eine Art Beschäftigungstherapie, die uns helfen sollte, mit dem Geschehen außerhalb des Lagers fertig zu werden. Die Zeitungen berichteten mehr und mehr über deutsche Niederlagen in Russland, die Stimmung sank. Überall wurde diskutiert, wenn der rote Faden der Frontlinie auf unserer Landkarte wieder einmal zurückgesteckt werden musste. Ich bangte um meine Seelenruhe und ging den Lagebesprechungen der Lagerstrategen aus dem Wege.

An meinem Geburtstag, am 24. August 1944, wurde Paris durch die Alliierten befreit. Es schien, als sei der Krieg gegen Weihnachten vorbei, aber das hatten wir schon fünf Jahre lang gehofft, und keiner glaubte mehr so recht daran. In Frankreich fiel eine Stadt nach der anderen in die Hände der Alliierten. Die Rumänen fielen ab, die Bulgaren und die Finnen, und im Lager kursierte das Bonmot: „Wenn wir jetzt auch noch einpacken, dann sehen die Ungarn aber schön aus!“ Galgenhumor und Resignation machten sich breit – und wir lebten immer noch wie die Maden im Speck. Wir feierten Feste, wann immer sich eine Gelegenheit bot, in der Gewissheit, dass sich alles bald ändern würde. Im Januar 1945 hatten die Russen die deutsche Grenze überschritten – und ich befasste mich mit Kunstgeschichte! Ich erinnerte mich an Tacitus, dessen „Germanica“ wir in der Schule gelesen hatten, der den Untergang Roms vorausgesehen hatte und der vor dem Ansturm der wilden Horden aus dem Norden warnte … Ich wurde wahrhaftig zum Zeitzeugen einer großen geschichtlichen Umwälzung – bei Kaffee und Kuchen, was für eine Groteske! Am 19. April 1945 schrieb ich in mein Tagebuch: „Leipzig umzingelt auf allen vier Seiten. Hauptangriff vom Westen her. Andauerndes Artilleriefeuer.“ Und darunter steht eine Notiz: „Kunst – eine schöpferische, bildende Nachahmung des Schönen.“ Als ob mich der Krieg, der Untergang der Heimat, gar nichts anginge. War ich denn schon so abgestumpft? Am 3. Mai notierte ich: „Hitler tot. Admiral Doenitz sein Nachfolger. Proklamation an die Wehrmacht, weiter gegen die Bolschewisten zu kämpfen.“ Das war gestern. Heute: „Hamburg zur Offenen Stadt erklärt. Rückzug der deutschen Truppen von Westen.“ Und die letzten Nachrichten: „Feuereinstellung an der Westfront. Schwerin-Grossig neuer Außenminister. Die Nazipartei aufgelöst. (Dies aber nur Gerücht.) Vollkommenes Durcheinander. Alles löst sich auf. In den nächsten Tagen wird es neue Überraschungen geben. Die verrücktesten Vorstellungen kursieren: Deutschland mit den Angloamerikanern gegen die Russen!“ Und da gibt es noch eine Eintragung: „V-Day celebrations. Wir sehen nicht viel davon, aber wir hören die Jubelgesänge in der Sergeant-Mess. Der Wing 2 (Juden und Antinazis) feiert auch.“ Lange nach lights out machte sie ein Sergeant darauf aufmerksam, dass es nicht erlaubt sei, Lichter nach dem Signal brennen zu lassen. Einer der Insassen kam zum Zaun und rief: „Wir feiern den V-Day!“ Darauf der Sergeant: „Es ist nicht euer Sieg, es ist unserer. Und nun macht endlich die beschissenen Lichter aus!“

Der Krieg war vorbei. Meine Patienten im Krankenhaus erhielten zur Feier des Tages eine Extratasse Kakao. Wir waren von einem großen Druck befreit und schauten voller Hoffnung in die Zukunft.

Jetzt ging alles sehr schnell. Die Informationen über unsere Repatriierung überschlugen sich förmlich, im Lager wuchs die Unruhe. Anfang November 1946 hieß es, wir würden Mitte November verladen, dann wurde wieder ein späteres Datum genannt. Einer unserer Ärzte beging Selbstmord. Er vergiftete sich mit einer Überdosis Morphium. Warum, wusste keiner. Wir packten unsere Siebensachen, beschränkten uns auf das Allernot-wendigste. Der Rest kam in ein Lagerhaus für späteren Transport. Matratzen und ähnliche Möbelstücke wanderten durch den Stacheldraht an die indische Bevölkerung, die Wind von unserer Abreise bekommen hatte, ebenso überflüssige Kleidung. Wir betrachteten es als Unsinn, alles auf den Abfall zu werfen und dann zu verbrennen, wie es die Amis bei der Auflösung ihres Militärlagers getan hatten, um Schwarzmarktgeschäfte mit ihren Überbleibseln zu verhindern. Am 25. November 1946 verließen wir das Lager endgültig. Ein letzter Blick auf die Berge, auf Mussoorie, das als ein Ort der kolonialen weißen Zivilisation, wie wir sie vor dem Krieg genossen hatten, so viele Jahre das Ziel unserer Sehnsüchte gewesen war. Schon saßen wir im gut bewachten Sonderzug, der uns nach Bombay brachte.

Johan von Oldenbameveldt

Am 27. November 1946 wurden wir auf den englischen Truppentransporter „Johan von Oldenbameveldt“ verladen, der Tommys nach Hause brachte. Das Schiff war unterteilt in eine Internierten- und eine Militärabteilung, streng durch Stacheldraht und Wachposten getrennt. Wir bekamen Hängematten zugeteilt, lagen darin zwar wie die Ölsardinen, aber man behandelte uns wie zivilisierte Menschen.

Wir waren 430 Mann von Dehra Dun und etwa 70 Kinder mit Eltern aus dem Familienlager Satara. Als ich die ersten weiblichen Wesen sah, war ich schwer enttäuscht. Mir hatte all die Jahre hinter Stacheldraht etwas Ideales vorgeschwebt, eine Traumfigur, wie ich sie nur noch aus Magazinen oder dem Kino kannte, und jetzt waren all meine Illusionen zerstört. Die internierten Ehefrauen waren während der Lagerjahre auch nicht frischer und ansehnlicher geworden. …

Johan Van Oldenbarnevelt

Briefe

In Bombay wartete ich immer noch auf eine dea ex machina in Gestalt von Mary Ph., die ihr Bestes tun wollte, um mich von Bord zu holen, aber ich erwartete Übermenschliches – keine Mary zu sehen. Und so verließen wir am 28. November 1946 das Wunderland Indien. Auf einer ruhigen See erreichten wir Mombasa, wo wir 1.400 italienische Kriegsgefangene aus Nairobi an Bord nahmen, alles gesund und munter aussehende junge Kerle, als ob sie niemals im Krieg gewesen wären. Am 18. Dezember liefen wir nach ruhiger Fahrt in Neapel ein und ankerten längs des früher berühmten Gare Maritima, von dem der Mittelteil weggeschossen war. Im Hafen waren Wracks zu sehen und eine große Anzahl amerikanischer Kriegsschiffe und Flugzeugträger. Das war also meine erste Konfrontation mit dem Krieg, etwas Unbegreifliches, Gespenstisches, wie aus einem Film. Die italienischen Kriegsgefangenen wurden von Rotkreuz-Damen mit Musik, Küssen und Umarmungen empfangen und erhielten Verpflegung und Tüten voller geheimnisvoller Sachen. Alle waren guter Dinge. Der Schwarzmarkt blühte zwischen Schiff und Kai, und die italienische Polizei, in voller Montur mit Karabinern, tat ihr Bestes, um darüber hinwegzusehen. „Was wäre das schön, wenn wir auch so empfangen würden!“, dachte ich hoffnungsvoll. Am 24. Dezember kamen wir in Southampton an. Hier wieder herzlicher Empfang für die heimkehrenden Tommys durch gut gekleidete Damen, eine Verpflegungsstation und viel Trara, hübsche Mädchen überall. Schon wieder beunruhigte mich deren Anblick. Die „Queen Mary“ und die „Queen Elizabeth“ lagen illuminiert am Kai. Es war Weihnachten, und unsere alten Lagerfürsten bemühten sich vergeblich um eine Extraration. Der Kapitän oder wer immer es war, der weihnachtliche Gefühle hegte, gab eine Party für die Kinder, und ein Weihnachtsmann verteilte kleine Geschenke. Wir Erwachsenen waren ziemlich deprimiert und voller böser Vorahnung. Das Weihnachtsfest 1945 hatten wir mit Christstollen, Entenbraten und einem richtigen Weihnachtsbaum gefeiert, den Kameraden von einem Ausflug mitgebracht hatten. Jetzt vermissten wir die Fleischtöpfe von Dehra Dun und ließen die Köpfe hängen. Noch am selben Tag verließen wir Southampton, am 26. Dezember morgens liefen wir in der Heimat, in Cuxhaven, ein. Die „Alte Liebe“ lotste uns in den Hafen. Obgleich bedrückter Stimmung, stießen wir mit einer Flasche Bier an: „To all we left behind“ – und das war eine ganze Menge, für mich zehn Jahre Indien, zehn Jahre Wohlleben und Abschied von einer alten Liebe. Als die Eisschollen gegen die Bordwand donnerten, als wir die ersten zerstörten Werften, die zerbombten Hafenanlagen, die Ruinen sahen, da erstarb jede Unterhaltung zwischen den Kameraden. Jeder war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich um den anderen kümmern zu können. Die Gemeinschaft löste sich auf, die Kameradschaft zerfiel. Wir tauschten zwar Adressen aus, versprachen, uns später einmal zu treffen, aber das alles sagten wir nur halbherzig, denn keiner wusste, wohin der Wind ihn treiben würde.

Entnazifizierung in Neuengamme

Am 27. Dezember, morgens um vier Uhr, in eisiger Kälte, wurden wir in offene Lastwagen gepackt und ins Ungewisse gefahren, quer durch die Ruinenlandschaft Hamburg. Für mich war das alles unwirklich wie ein Film, den ich zwar sah, dessen Bedeutung aber nicht in mich eindrang, gerade so, wie wir 50 Jahre später im Fernsehen Bilder von Kriegsschauplätzen und zerstörten Städten ansehen, die uns zwar interessieren, aber nichts angehen. Das sollte sich bald ändern, als wir, durchgefroren nach anderthalb Stunden Fahrt durch einen Albtraum, im Konzentrationslager Neuengamme ausgeladen wurden. Hier war die Hälfte der über 100 000 Häftlinge aus den besetzten Ländern Europas ums Leben gekommen. Wieder landeten wir hinter Stacheldraht. Und wieder gab es roll call, militärische Anweisungen und neue Gefangenschaft. Baracken wurden zugeteilt; wir erhielten eine dünne Suppe, etwas Feuerholz für einen Kanonenofen, einen Schlafplatz auf einer Holzpritsche.

Am 28. Dezember standen wir fünf Stunden im nasskalten Schneeregen für die berühmten Entnazifizierungspapiere an. Wir hofften alle, so schnell wie möglich entnazifiziert und entlassen zu werden, hatten aber nicht mit dem Amtsschimmel der englischen Besatzer gerechnet, die uns warten ließen. Wir hockten um den Eisenofen, in dem wir das Feuer nur dürftig unterhalten konnten. Der beste Platz war noch auf der Pritsche, wo wir uns vor der Kälte mit ein paar Militärdecken der übelsten Sorte schützen konnten. Ich hatte eisige Füße – später stellte sich heraus, dass sie angefroren waren – und abgestorbene Finger. Wer hatte denn in Indien Handschuhe gedacht? Ich fühlte mich hundeelend. Trotzdem hatte ich nicht alle Hoffnung verloren. Was konnte noch Schlimmeres passieren?

Der 30. Dezember verging mit der Registrierung der neuen Immigranten und der Abgabe aller ausländischen Devisen als Reparation an die Besatzungsbehörde. Ein Beamter der Deutschen Reichsbank notierte alles Beschlagnahmte und meinte nur resigniert: „Das schöne Geld!“ Ein paar lausige Pfundnoten habe ich in meinen Schuhen verstecken können.

Am 31. Dezember kam unser Gepäck vom Schiff an, auf das wir sehnsüchtig gewartet hatten. Aber auch das wurde von irgendwelchen Beamten auf Kontrebande durchsucht. Was suchten sie? Zehn oder zwanzig Zigaretten aus mitgebrachten Vorräten erleichterten ihnen die Arbeit und uns die Angst vor unbegreiflichen gesetzlichen Maßnahmen. Am 1. Januar 1947 wurden wir zu unserer Überraschung durch ein Blaskonzert geweckt: „Dies ist der Tag des Herrn!“ Doch es kam nicht von einem deutschen Empfangskomitee, nicht vom Roten Kreuz oder einem Wohlfahrtsverein, sondern von einer SS-Kapelle aus dem Nachbarlager; sie wurde dort seit Kriegsende gefangen gehalten. Wahrscheinlich hatten sie ihr Leben während der vergangenen Monate genauso organisiert wie wir das unsere in Indien. Mich konnte das Konzert weder trösten noch aufheitern – ich hatte Angst vor der Freiheit.

Der erste Tag des neuen Jahres brachte klirrende Kälte, vereiste Fenster und gefrorenen Boden, auf dem wir immer wieder zum Appell antreten mussten. Der 2. Januar verging mit Resignation. Nur die Ehepaare wurden befragt. Was wollten die Besatzer eigentlich wissen? Waren denn gesuchte Verbrecher unter uns? Am dritten Tag schloss der Vernehmungsoffizier sein Büro vor meiner Nase. Für ihn war Feierabend, und die Deutschen hatten ja Zeit. Über das Befragungsverfahren waren wir vollkommen konsterniert. Die ärgsten Nazis im Lager wurden ohne Beanstandung mit der von allen so ersehnten Fünf entnazifiziert, mein Freund Bulte hingegen, der alles andere als ein Nazi war, eine 4a erhielt. Einer unserer Regisseure, der zwar Parteigenosse war, aber nie davon geredet und keinerlei Vorteile daraus gezogen hatte, wurde mit einer Nummer 2 festgehalten und in ein anderes Lager aussortiert. Nach welchen Kriterien wurden die Nummern denn hier vergeben? Das sollte ich am 4. Januar merken. Es muss unter den englischen Offizieren verschiedene Befragungsinstanzen gegeben haben, denn als ich endlich zu einem, wohl dem alles Entscheidenden, zitiert wurde, ergab sich folgendes Gespräch:

„Sie haben eine Nummer 5 bekommen, die werden Sie aber nicht lange behalten, denn ich werde Ihnen jetzt eine Nummer 4 geben. Haben Sie mich verstanden?“

„Darf ich fragen, warum?“

„Sie sind ein starker Nazisympathisant gewesen, seit Ihrer Ankunft in Indien. Es wird berichtet, Sie hätten öffentliche Parteiveranstaltungen besucht und Sie hätten dabei ein braunes Hemd getragen.“

„Aber das stimmt doch nicht! Ich habe mit den Nazis überhaupt nichts zu tun gehabt, und die Veranstaltungen, die ich besucht habe, waren doch Clubangelegenheiten oder Feiertage wie der 1. Mai, und ich habe niemals ein braunes Hemd getragen!“

„Mann, was glauben Sie, wem ich mehr glauben soll, dem Ermittlungsbericht oder der Aussage eines Mannes, der sich nur verteidigen will?“

„Ich hoffe, in diesem Fall werden Sie mir glauben!“

Eine Viertelstunde lang musste ich dem Offizier mühevoll auseinander setzen, dass ich niemals das Braunhemd der Nazis getragen hatte, dass ich mit den Nazis nichts zu tun hatte und warum ich die Nazis nie gewählt hatte. Ich wusste nicht, ob der Engländer nur bluffen wollte oder ob der Bericht des Secret Intelligence Service tatsächlich solchen Unsinn enthielt. Ich war vollkommen verstört und sah mich der gnädigen Entscheidung eines unwissenden Armleuchters ausgeliefert. Zu meiner großen Erleichterung erhielt ich doch noch die ersehnte 5, die mir amtlich bescheinigte, dass ich kein Nazi war. Was mich aber überraschte, war die Tatsache, dass der CID in Indien über mich eine Akte angelegt, dass man mich beobachtet und über mich berichtet hatte. In dem Bericht standen die Orte, die ich auf meiner großen Geschäftsreise besucht hatte, mit genauen Daten. War ich denn für die Polizei so interessant? Die Geschichte mit dem braunen Hemd stimmte allerdings, ich hatte im Basar in Kalkutta zwei braune Seidenhemden erstanden und eines davon getragen, das andere Mary Ph. Geschenkt. …

Obgleich nunmehr vollkommen entbräunt, saß ich am 4. Januar immer noch hinter Stacheldraht. Auch am 5. war keine Aussicht auf Entlassung. Ein weiteres SS-Konzert konnte keinen von uns trösten. Endlich, am 6. Januar, kam der Tag der Freiheit, die Tore des Konzentrationslagers Neuengamme schlossen sich hinter mir, ich war ein selbständiges Wesen, das für sich allein sorgen musste.

Zunächst wurden wir alle in eine Rotkreuz-Halle eingewiesen, eine Auffanghalle für Flüchtlinge. Ein furchtbarer Schlafsaal, wenig zu essen, nur eine warme Mahlzeit; 350 Gramm Brot, zehn Gramm Butter, eine halbe Scheibe Wurst war die Tagesration für solche wie uns. Ich war auf dem Boden der deutschen Tatsachen und auf dem meines Daseins angelangt. Wie weiter? Es ging weiter. Jeder Entlassene erhielt vom Deutschen Roten Kreuz die stolze Summe von fünf Mark und einen Freifahrtschein der Eisenbahn zu irgendeinem gewünschten Zielort. Ich wählte Bevensen in der Lüneburger Heide. Mein Freund Hakku hatte mir noch in Dehra Dun geraten, zunächst bei seiner Mutter Unterschlupf zu suchen, die in Bevensen eine kleine Pension eröffnet hatte. Zunächst sehnte ich mich allerdings nach einem heißen Bad. Und wie das Glück es wollte, fand ich es in den Ruinen einer öffentlichen Badeanstalt. Für 45 Pfennige und ein Trinkgeld von 50 konnte ich in der Badewanne bleiben, solange ich wollte. Das war das Paradies! Seife hatte ich noch, und die wusch den ganzen Dreck von Neuengamme ab. Im selben Gebäude fand ich einen Friseur, der für drei Mark und ein paar Zigaretten wieder einen akzeptablen Menschen aus mir machte. Jetzt war ich einigermaßen ich selbst. Den Rest des 7. Januar war ich auf der Suche nach einem Restaurant, wo ich etwas Vernünftiges hätte essen können, leider erfolglos; die Nacht verbrachte ich auf dem Altonaer Bahnhof im vollgestopften Wartesaal, schlaflos, bei lausiger Kälte. Am frühen Morgen des 8. Januar ging es endlich ab nach Bevensen, wo ich nach vier Stunden Fahrt im natürlich ungeheizten Zug ankam. Ich hatte meine Odyssee bis hierher zwar mit angefrorenen Fußsohlen und Fingern und einer bis in die Gegenwart dauernden Blasenentzündung, aber, wie ich glaube, seelisch gut überstanden.

Mit Bevensen hatte ich das große Los gezogen. Die Wahl dieses Ortes hat den weiteren Verlauf meines Lebens grundlegend beeinflusst. Hier fand ich meine Frau, die Irmgard, mit der ich nunmehr über 50 Jahre, und sogar glücklich, verheiratet bin.

Neuanfang in Bevensen

In Hakkus Mutter Emma Kurth fand ich eine liebenswürdige, warmherzige ältere Dame, der ich mich als Freund und Abgesandter ihres Sohnes vorstellte. Sie war von Hamburg weggezogen und hatte in Bevensen eine kleine Pension eröffnet, die bald mit ausgebombten Verwandten besetzt war. Immerhin hatte sie für sich ein Schlafzimmer gerettet, das sie mir für die ersten Tage überließ. Ich sollte ausschlafen und mich an das neue Leben gewöhnen. Sie schlief derweil im Wohnzimmer. Das Haus war zwar unzerstört – Bevensen hatte vom Krieg nichts abbekommen – glich aber einem Eiskeller. Die Zentralheizung war lahm gelegt, denn es gab keine Kohle mehr. Bei minus zwölf Grad war das mir zur Verfügung gestellte Federbett eine Oase des Wohlbefindens. Waschen und Rasieren waren dafür ein wahres Martyrium. Das Wasser gefror im Waschbecken, und anfangs war ich zu stolz, um warmes zu erbitten. Das Wohnzimmer wurde mit einem provisorischen Kanonenofen und organisiertem Holz geheizt. Die Leitungen froren ein, es gab kein Gas. …

Quelle

- Rolf Benkert/Thomas Buhé/Marin Wehnert – Zwischenzeiten: Lebenszeit. Drei Leipziger Nicolaitaner: Zeitzeugen im 20. Jahrhundert, 1. Auflage 2005, Forum Verlag Leipzig, ISBN 3-931801-50-0, Seiten 87-118

Anmerkungen

- Negusa Nagast „König der Könige“: Titel der äthiopischen Kaiser

- frühere Bezeichnung von Äthiopien

- Von den Muslimen erwarteter Erlöser (Messias). – Der Rechtsgeleitete, Sendung Allahs. Der Glaube knüpft sich an verschiedene Religionspersönlichkeiten, mehrere Politiker gaben sich als Mahdi aus.

Links

- Gerhard Buelle in the internement camps Ahmednagar and Dehra Dun

By Walter Buelle - Kriegserinnerungen

Von Rudolf Tauscher (1901 – 1968) - Internierung während des Zweiten Weltkrieges in Indien

Von Helmuth Borutta (1910 – 1998) - Internierung in Ceylon und Britisch Indien

Von Jürgen Kulp - Orte der Internierung in Britisch-Indien und auf Ceylon während des Zweiten Weltkrieges

- Weitere Indienwebseiten